一、徘徊检测相关核心概念解析

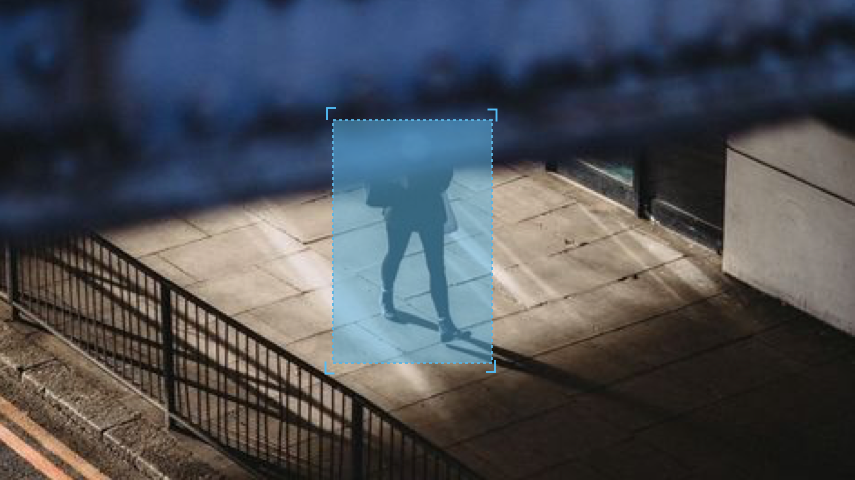

监控器徘徊检测

指通过监控设备结合算法,对画面中目标的停留行为进行智能识别与判定的技术。当监控范围内出现人员或特定物体在预设区域内停留时间超过设定阈值(如 10 秒、30 秒),或反复在区域内移动却不离开时,系统会自动触发预警,如推送报警信息、联动声光提醒等,帮助管理人员及时发现异常情况。

危险区域徘徊检测

是徘徊检测技术在特定场景的细分应用,主要针对易燃易爆区、高压电房、危化品存储间、禁区边界等存在安全风险的区域。系统会预先划定危险区域范围,一旦检测到人员未经授权在此徘徊,立即启动高优先级预警,避免因人员误闯、停留引发安全事故,常见于工厂、化工园区、变电站等场景。

滞留徘徊检测

侧重 “长时间停留” 的行为判定,与普通徘徊检测的核心差异在于时间阈值设定更灵活,且能区分 “临时经过” 与 “滞留”。例如在商场扶梯口、医院候诊区等区域,若人员停留时间超过 1 分钟(可自定义),系统判定为 “滞留徘徊”,可用于疏导人流、预防拥挤踩踏,或识别疑似流浪人员、可疑人员长时间逗留的情况。

人形检测与徘徊检测的关联

人形检测是徘徊检测的技术基础,前者负责从监控画面中精准识别出人体轮廓,排除动物、车辆、杂物等非目标物体的干扰;后者则在人形检测的基础上,进一步跟踪人体的移动轨迹、计算停留时间,分析是否符合 “徘徊” 行为特征。简单来说,没有人形检测的精准识别,徘徊检测就会出现误判;而仅有人形检测,无法实现对 “行为意图” 的分析,二者相辅相成。

二、徘徊检测的核心技术原理

当前主流的徘徊检测技术以 AI 深度学习算法为核心,结合边缘计算实现实时分析,具体流程分为三步:

目标识别与定位

系统通过摄像头实时采集视频流,搭载的人形检测算法(如 YOLO、SSD 等)会逐帧分析画面,提取人体关键特征(如头部、躯干轮廓比例),精准定位画面中人员的位置坐标,同时过滤非人体目标,降低误检率。

轨迹跟踪与行为分析

算法会对识别到的人员目标进行持续跟踪,记录其每帧画面中的位置变化,形成完整移动轨迹。若轨迹显示目标始终在预设区域内(如危险区、禁区)移动,或位置基本不变,系统会启动 “时间计时”,对比预设的徘徊阈值(如 20 秒)。

预警触发与数据反馈

当人员停留时间超过阈值,系统判定为 “徘徊行为”,立即生成预警信号。若搭载边缘计算设备,可本地快速触发预警(避免云端传输延迟),同时将报警信息、现场截图 / 视频片段上传至管理平台,方便管理人员查看与处置。

三、AI 人员徘徊检测的技术优势

相比传统的人工监控、红外对射等方式,AI 人员徘徊检测具备三大核心优势:

实时性强:边缘计算架构支持本地数据处理,从检测到预警的响应时间可缩短至毫秒级,避免因云端传输延迟错过处置时机;

准确性高:深度学习算法经过海量场景训练,能适应强光、逆光、阴雨、遮挡等复杂环境,人形检测准确率达 98% 以上,徘徊行为误判率低于 1%;

适应性广:可根据不同场景自定义检测区域、徘徊阈值、预警方式,灵活适配智慧城市、工业厂区、交通枢纽、金融网点等多领域需求。

四、适配产品推荐:万物纵横 DA320S AI 边缘计算盒子

在 AI 人员徘徊检测落地过程中,边缘计算设备的性能直接影响检测效果。万物纵横 DA 系列产品中的DA320S AI 边缘计算盒子,是该场景下的优选设备,核心优势如下:

硬件性能强劲:搭载第四代智算芯片 BM1684X,兼顾高性能与低功耗,单设备可同时处理 4-8 路 1080P 视频流,满足多摄像头同时进行徘徊检测、人形识别的需求,且功耗仅 15W,适合长时间稳定运行;

环境适应性强:支持 - 30℃~70℃宽温工作、IP40 防护等级,能适应工厂车间、户外监控杆等复杂环境,避免因温湿度变化导致设备故障;

算法兼容性广:可搭配多样化深度学习算法,除核心的徘徊检测、人形检测外,还能实现视频结构化(如人员属性识别)、人脸识别、状态监测(如设备异常检测),一站式满足智慧工厂、智慧城市、智慧能源等领域的边缘侧 AI 算法赋能需求;

部署灵活便捷:采用小型化设计(尺寸约 15012050mm),支持壁挂、桌面两种安装方式,可直接与现有监控摄像头对接,无需大规模改造现有监控系统,降低落地成本。

五、总结

随着安全管理需求升级,AI 人员徘徊检测已成为智慧监控的核心功能,其技术核心在于 “人形检测 + 轨迹分析 + 边缘计算” 的协同。而万物纵横 DA320S AI 边缘计算盒子,凭借强劲的硬件性能、广泛的环境适应性与灵活的算法支持,为危险区域徘徊检测、滞留徘徊检测等场景提供了可靠的硬件载体,助力各行业实现从 “被动监控” 到 “主动预警” 的安全管理升级。

需求留言:

需求留言: