AI 课堂教学行为分析系统是基于人工智能技术(如计算机视觉、自然语言处理、机器学习等),对课堂场景中的教师教学行为、学生学习行为、课堂互动过程及教学环境进行实时或离线采集、分析与评估的智能教育辅助系统。其核心目标是通过数据化、客观化的分析,为教学质量提升、教师专业发展、学生个性化学习支持提供数据支撑,打破传统课堂评估依赖人工观察、主观性强、覆盖范围有限的局限。

一、核心功能模块

系统的功能围绕 “教师 - 学生 - 课堂互动” 三大核心主体展开,具体可拆解为以下模块:

1. 教师教学行为分析

聚焦教师的教学过程规范性、教学方法合理性及教学节奏把控,核心分析维度包括:

教姿教态:通过计算机视觉识别教师的站立位置(是否频繁走动、是否集中在讲台区域)、肢体语言(是否手势自然、是否与学生有眼神互动)、面部表情(是否亲和、是否有情绪波动)。

教学环节完整性:结合课件内容、语音识别,判断教学流程是否完整(如 “导入 - 讲解 - 练习 - 总结” 环节是否齐全)、时间分配是否合理(如讲解时间是否过长,练习时间是否不足)。

教学语言质量:通过自然语言处理(NLP)分析教师语言的逻辑性(是否有重复、语序混乱)、专业性(是否使用学科术语准确)、互动性(是否频繁提问、是否回应学生问题)。

教学工具使用:识别教师是否合理使用教具(如黑板、投影仪、实验器材)、是否频繁切换工具导致教学中断。

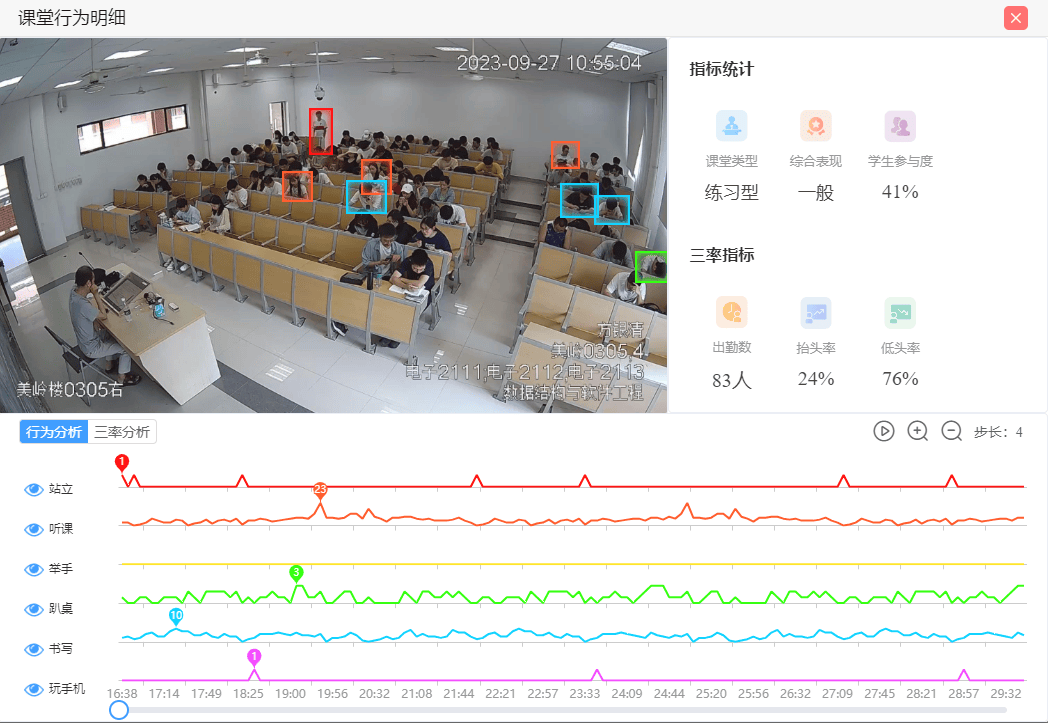

2. 学生学习行为分析

关注学生的专注度、参与度及学习状态,是判断课堂效果的关键指标:

专注度识别:通过人脸关键点检测、行为识别,判断学生是否 “专注”(正视前方、坐姿端正)或 “分心”(低头看手机、趴在桌上、与同学交头接耳、望向窗外),并统计分心时长与频率。

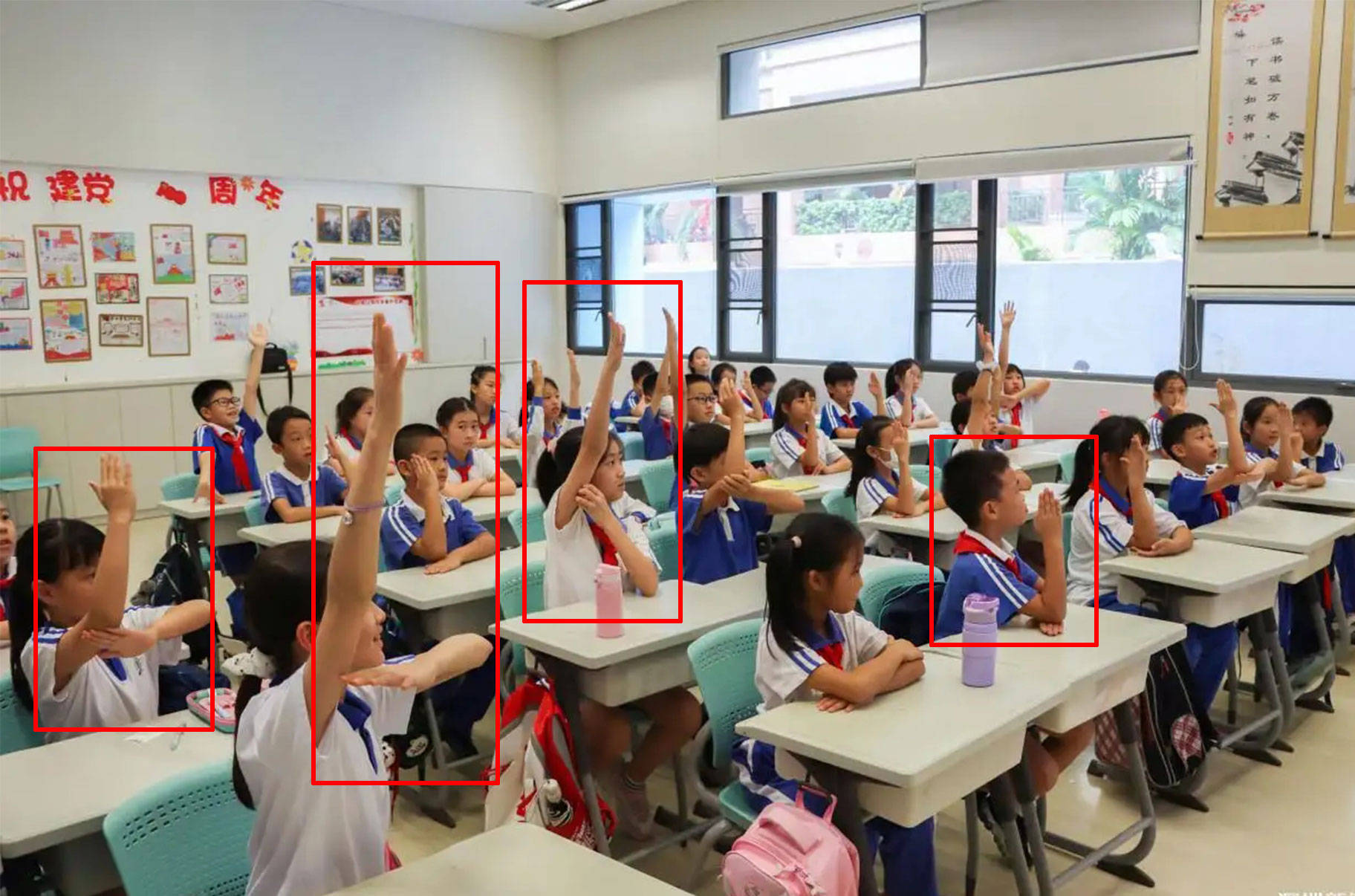

参与度统计:

主动参与:识别学生举手、站立回答问题、上台展示等行为,统计每个学生的主动参与次数。

被动参与:通过语音识别判断学生是否跟随教师朗读、小组讨论时是否发言,避免 “沉默学生” 被忽视。

学习状态评估:结合面部表情(如是否皱眉、是否迷茫)、肢体动作(如是否频繁调整坐姿),推测学生的理解程度(如是否对当前内容困惑),为教师实时调整教学节奏提供提示。

3. 课堂互动与氛围分析

分析师生、生生之间的互动质量,反映课堂的 “活跃性” 与 “有效性”:

师生互动:统计教师提问次数、学生回答次数、教师对学生回答的反馈类型(如肯定、纠错、补充),判断互动是否 “双向”(而非教师单向灌输)。

生生互动:识别小组讨论时学生的参与情况(如是否有学生主导、是否有学生游离)、合作行为(如是否分享资料、是否共同书写),评估小组合作的有效性。

课堂氛围判断:基于整体学生的表情(如微笑、严肃)、动作(如点头、记录)及声音分贝(如讨论声是否有序),判断课堂氛围是 “积极活跃”“沉闷消极” 还是 “混乱无序”。

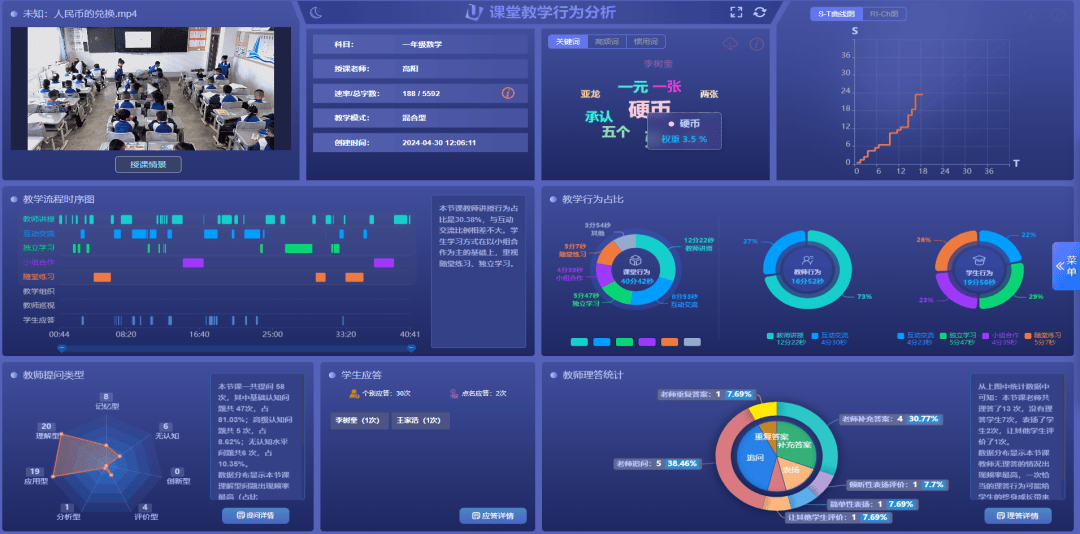

4. 数据统计与报告生成

将分析结果转化为可视化数据与可落地的建议,是系统的 “输出端”:

实时反馈:课堂中通过教师端(如平板、电脑)实时提示关键信息,例如 “当前有 3 名学生持续分心超过 5 分钟”“已讲解 20 分钟,建议进入练习环节”。

课后报告:生成多维度评估报告,包括:

教师版:教学环节时间分布、教姿教态得分、互动频率统计、需改进的环节(如 “提问集中在前排学生,需关注后排”)。

学生版:个人专注度曲线、参与次数排名、学习状态波动(如 “第 15-20 分钟分心频繁,可能对该知识点不理解”)。

管理者版:班级整体课堂效果排名、教师教学行为共性问题(如 “多个班级存在‘练习时间不足’问题”)。

二、关键技术支撑

AI 课堂教学行为分析系统的实现依赖多领域技术的融合,核心技术包括:

技术类别 | 核心作用 | 具体应用场景举例 |

计算机视觉(CV) | 处理课堂图像 / 视频数据,实现 “行为识别” 与 “状态判断” | 学生专注度识别、教师手势 / 位置追踪、举手行为检测 |

自然语言处理(NLP) | 分析教师 / 学生的语音、文本(如课件、板书),提取语义与逻辑信息 | 教学语言逻辑性评估、学生回答内容关键词提取 |

机器学习(ML) | 训练行为识别模型(如 “分心行为”“举手行为” 分类模型),提升分析准确性 | 基于历史课堂数据优化专注度识别阈值 |

多模态数据融合 | 整合视频(行为)、音频(语音)、课件(内容)数据,避免单一数据的局限性 | 结合 “教师讲解内容” 与 “学生专注度” 判断知识点难度 |

边缘计算 | 部分数据在本地设备(如教室摄像头、服务器)处理,减少数据传输延迟与隐私风险 | 课堂实时分心提示(无需上传云端处理) |

三、典型应用场景

系统的应用覆盖 “教学实施 - 质量评估 - 教师发展 - 学生管理” 全流程,具体场景包括:

日常课堂动态监控

学校管理者无需进入教室,通过系统实时查看各班级的课堂状态(如是否有学生睡觉、教师是否偏离教学内容),及时干预异常课堂(如纪律混乱)。

教师教学能力评估

替代传统 “人工听课” 模式,系统通过多维度数据(如教姿教态、互动频率、环节完整性)为教师评分,生成客观评估报告,避免人工评估的主观性(如 “印象分”)。同时,为教师提供改进建议(如 “建议增加小组讨论环节,提升学生参与度”)。

新教师培训与磨课

新教师可通过系统分析自己的试讲课视频,查看 “是否有多余手势”“教学语言是否重复” 等问题,结合系统建议优化教学细节;培训导师也可基于数据针对性指导,提升培训效率。

学生个性化学习支持

针对 “高分心”“低参与” 的学生,系统生成个性化报告,教师可了解其分心集中的时间段(如 “数学课第 20 分钟后频繁分心”),推测是否因知识点掌握不足导致,进而提供课后辅导;同时,鼓励 “高参与” 学生发挥榜样作用,带动班级氛围。

教学质量归因分析

当某班级某学科成绩下滑时,系统可回溯该学科的课堂数据,分析是否存在 “教学环节不完整”“学生参与度低” 等问题,帮助教师定位成绩下滑的原因(而非单纯归咎于 “学生不努力”)。

四、优势与挑战

1. 核心优势

客观性:基于数据而非主观观察评估,避免 “人工听课” 中 “不同评委评分差异大” 的问题。

全面性:覆盖课堂所有师生(而非人工观察仅关注少数学生 / 教师),且记录全程行为(而非片段化观察)。

实时性:课堂中实时反馈问题,教师可及时调整教学策略(如发现学生分心,立即通过互动环节吸引注意力),避免 “课后才发现问题但无法挽回”。

数据化:长期积累的课堂数据可形成 “教师教学画像”“学生学习画像”,为学校教学管理提供决策支撑(如教师评优、学生学情分析)。

2. 主要挑战

隐私保护风险:系统需采集师生的面部图像、语音等敏感数据,若数据存储或传输不当,可能导致隐私泄露(如学生面部照片被滥用)。目前主流解决方案是 “本地数据加密存储 + 匿名化处理”(如分析后删除原始图像,仅保留统计数据)。

数据偏差问题:模型训练依赖标注数据,若标注数据存在偏差(如仅标注 “低头 = 分心”,但忽略 “低头记笔记” 的情况),会导致分析结果不准确。需通过扩大标注数据范围、结合实际教学场景优化模型来解决。

场景适应性不足:不同学科(如语文朗读课、物理实验课)的课堂行为标准不同(如实验课学生 “走动” 是正常行为,而非分心),部分系统可能因未针对学科优化模型,导致误判。需开发 “学科定制化模型”(如实验课专属行为识别规则)。

过度技术依赖风险:若教师过度关注系统数据(如 “为提升‘互动次数’而频繁无效提问”),可能导致教学流于形式,忽视学生的真实学习感受。需强调 “数据辅助而非替代教师判断”,避免技术异化教学。

五、未来发展趋势

随着 AI 技术的迭代与教育需求的深化,系统未来将向以下方向发展:

多模态融合更深化:结合生理数据(如学生的心率、脑电波,需可穿戴设备支持)判断学习专注度,避免 “表情严肃 = 分心” 的误判(可能是学生深度思考)。

个性化反馈更精准:基于学生的历史课堂数据与成绩数据,生成 “学习行为 - 成绩关联报告”(如 “数学课堂分心次数与函数知识点得分负相关”),为教师提供更精准的辅导建议。

边缘计算与隐私保护强化:更多数据在本地处理,仅上传统计结果,减少云端数据存储量;同时,引入 “差分隐私” 技术(添加微小噪声保护个体数据),进一步降低隐私泄露风险。

跨场景数据联动:打通 “课堂行为数据” 与 “课后作业数据”“考试数据”,形成完整的 “学习闭环” 分析(如 “课堂高参与 + 作业低正确率 = 知识点理解不深入”),更全面评估学习效果。

伦理规范与标准完善:行业将出台更明确的伦理准则(如 “学生数据使用范围”“教师评估数据的应用边界”),避免技术滥用(如 “用课堂数据给学生排名,引发焦虑”)。

总之,AI 课堂教学行为分析系统是 “AI + 教育” 的重要落地场景,其核心价值在于通过数据化手段优化教学过程、提升教学质量。但需在 “技术效率” 与 “隐私保护”“教学本质” 之间找到平衡,避免技术成为教学的 “主导者”,而是作为教师的 “智能助手”,真正服务于 “以学生为中心” 的教育目标。

需求留言:

需求留言: