无人机与 AI 检测算法的结合正成为濒危物种保护的革命性工具,通过高效的数据采集与智能分析,显著提升了监测效率与精准度。以下是基于全球多个实践案例的深度解析:

一、技术突破:从「人工巡查」到「智能监测」

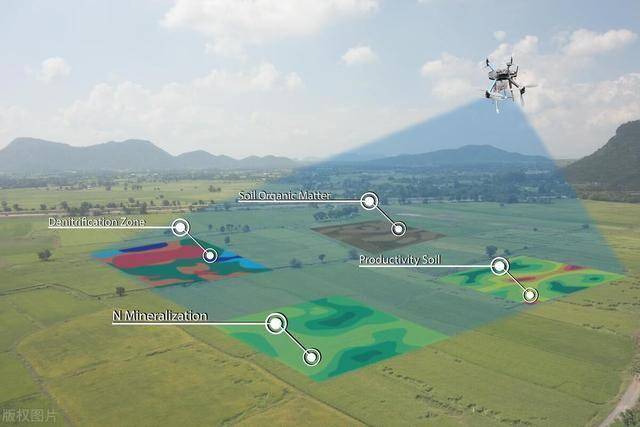

多维度数据采集

无人机搭载高分辨率摄像头、红外热成像仪和多光谱传感器,可覆盖传统手段难以抵达的复杂地形(如雨林冠层、沼泽湿地)。例如,鄱阳湖保护区的无人机通过热成像技术在夜间精准追踪候鸟集群,结合 AI 算法自动识别东方白鹳等珍稀物种,监测效率较人工巡查提升 10 倍。云南西双版纳的亚洲象监测系统更实现了「天空地一体化」:无人机实时回传热成像影像,地面传感器捕捉震动信号,AI 模型融合分析后生成象群活动热力图,预警响应时间从数小时缩短至分钟级。

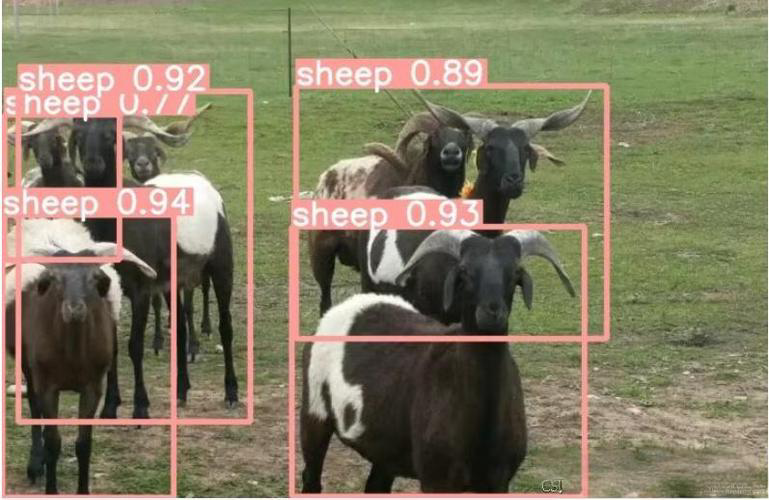

AI 算法的精准识别

深度学习模型通过海量标注数据训练,已实现对特定物种的高精度识别。阿根廷团队采用 YOLOv8 算法分析近 4 万张无人机影像,仅需 3 小时 43 分钟即可完成沼泽鹿筛查,准确率达 95%,而传统人工标注需耗时数周。中国滇池的鸟类监测系统则结合图像与声纹识别,红嘴鸥数量统计误差从 ±15% 降至 ±3%,同时发现 2024 年候鸟抵达时间比往年晚 10 天的重要生态变化。

动态预警与决策支持

AI 不仅能识别物种,还能预测其行为趋势。例如,南非克鲁格国家公园的无人机系统通过分析犀牛的移动轨迹与环境参数,提前 48 小时预警盗猎风险,使反盗猎行动成功率提升 60%。鄱阳湖的智慧管理平台更通过算法推演湖区水位变化,科学调控闸口以保障候鸟食物供应,这一「生态调度」模式已被 WWF 在全球 12 个湿地保护区推广。

二、效率革命:数据驱动的保护范式重构

监测范围与响应速度跃升

传统人工巡护单日覆盖面积不足 10 平方公里,且受地形限制无法深入核心保护区。而无人机单次飞行可覆盖 300 平方公里(如贺兰山保护区的复合翼无人机),结合 AI 实时分析,非法砍伐、盗猎等事件的发现时间从数天缩短至分钟级。南京浦口的「生态环境低空监管平台」更创下纪录:AI 识别工地扬尘仅需 8 分钟,效率较传统模式提升 10 倍。

成本效益显著优化

尽管初期设备投入较高(如大疆 Matrice 4 系列无人机约 5 万美元),但长期运维成本大幅降低。以光伏巡检为例,AI 驱动的无人机将单次检测时间从 1 个月压缩至 8 小时,热斑识别准确率从 60% 提升至 99%,年运维成本降低 70%。野生动物监测领域同样如此:非洲某保护区引入无人机后,人力巡护成本减少 60%,同时因盗猎损失下降带来的生态价值远超设备投入。

跨学科技术融合创新

无人机与 AI 正与区块链、数字孪生等技术结合,构建更完善的保护体系。例如,苏州太浦河的「云管家」系统通过区块链存证确保执法数据不可篡改,而 WWF 在东南亚红树林部署的 AI 终端可实时生成三维栖息地模型,帮助评估气候变化对濒危鸟类的影响。

三、全球实践:从雨林到草原的保护网络

雨林生态的「空中卫士」

巴西亚马逊的非法砍伐监测项目中,无人机搭载的 AI 模型可识别 0.5 米分辨率影像中的伐木痕迹,准确率达 92%,发现速度比人工快 40 倍。刚果盆地的盗猎预警系统更融合卫星数据与地面传感器,将盗猎事件响应时间从 72 小时压缩至 4 小时。

极地与沙漠的特殊应用

在南极企鹅栖息地,无人机通过多光谱影像分析企鹅粪便分布,结合 AI 估算种群数量,避免了传统雪地追踪对企鹅的干扰。纳米比亚的沙漠监测项目则利用热成像技术识别极度濒危的纳米比亚沙鸡,其活动范围的监测精度提升至 50 米内。

海洋生物的立体守护

中国南海的中华鲎监测项目首次实现潮间带大型底栖动物的智能识别:无人机拍摄的高清影像经 AI 模型分析后,不仅能区分成年鲎与幼体,还能推断其年龄结构与繁殖行为,为种群恢复计划提供关键数据。泰国与中国合作的海洋生物监测系统则通过无人机追踪绿海龟迁徙路径,结合卫星标签数据构建海洋生态走廊模型,成功保护了 90% 的产卵地。

四、挑战与未来:技术迭代与可持续发展

现存瓶颈

数据标注难题:濒危物种的高质量标注数据稀缺,需依赖专家团队与众包平台结合(如 Wildlife Insights 全球影像库)。

复杂环境适应性:雨林冠层遮挡、沙漠强光干扰等仍影响识别准确率,需针对性优化算法(如东南亚红树林监测中 YOLOv5 模型的潮汐环境适配)。

成本与维护:高端设备(如搭载激光雷达的无人机)单价超 10 万美元,偏远地区的设备维护与数据传输仍是挑战。

技术创新方向

边缘计算普及:大疆 Matrice 4 系列支持机载 AI 算力开放,第三方模型可直接在无人机端完成实时分析,减少对云端的依赖。

多机协同系统:天津大学研发的「跨视角协同感知技术」通过多架无人机联动,将单目标跟踪成功率提升 15.6%,适用于大规模保护区的网格化监测。

能源革新:氢燃料电池无人机的续航时间已突破 4 小时,未来可实现对迁徙物种的全程追踪。

全球合作与标准化

世界自然基金会(WWF)正在推动全球 12 个国家部署统一的 AI 监测终端,单台设备可覆盖 20 平方公里区域的实时分析需求,并建立跨国数据共享平台以应对跨境生态问题(如候鸟迁徙路径保护)。中国大疆的「无人机 + AI」解决方案已进入南非、泰国等市场,通过本地化培训与技术支持,帮助当地构建自主化保护能力。

五、结语

无人机与 AI 技术的结合不仅是效率工具,更是生态保护范式的革新。从亚马逊雨林的非法砍伐监测到南海鲎类的繁殖研究,这些技术正在重塑人类与自然的互动方式。随着边缘计算、多机协同等技术的成熟,我们有理由期待一个「智能守护」的未来:通过科技的力量,让每一个濒危物种都能在其栖息地自由繁衍,这既是技术的胜利,更是文明的进步。

需求留言:

需求留言: