在 2025 年,视觉识别边缘盒将围绕 “云边协同 + 端侧自学习” 的核心架构,呈现以下三大进化方向,这些方向既包含技术突破,也涉及场景落地的深度优化:

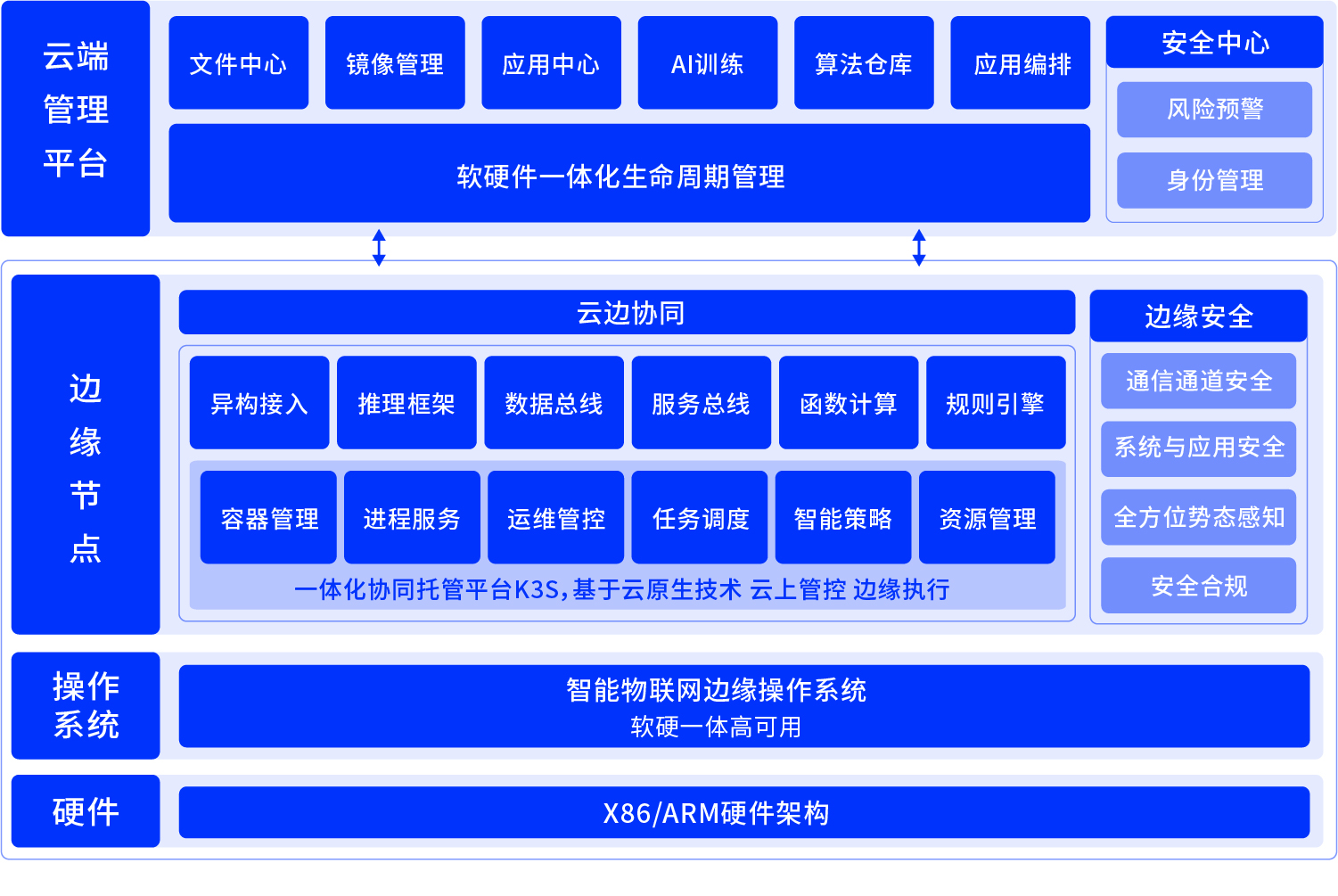

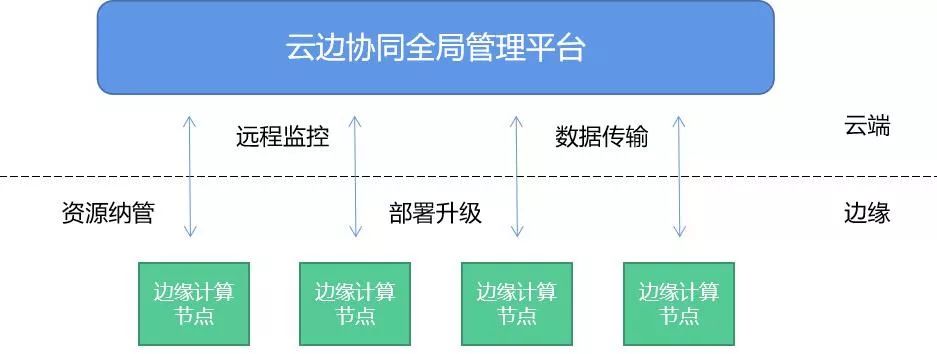

一、云边协同架构的智能化演进:从任务分配到动态认知

联邦学习驱动的分布式智能

边缘盒将通过联邦学习实现跨设备协同训练,解决数据孤岛和隐私合规问题。例如,医疗场景中,各医院的边缘盒可基于本地患者影像数据训练模型,仅上传梯度更新至云端聚合,最终形成全局模型并下发。这种模式在工业质检中同样有效:多台边缘盒协同学习不同产线的缺陷特征,提升泛化能力,同时避免核心数据泄露。

动态任务卸载与弹性调度

边缘盒将根据实时算力、网络状态和任务复杂度动态调整计算负载。例如,处理 4K 视频流时,边缘盒可通过模型分割技术,将特征提取层部署在本地(延迟 < 100ms),而将复杂的语义推理层卸载至边缘服务器或云端。英特尔酷睿 Ultra 处理器的异构计算架构(CPU+GPU+NPU)为此提供了硬件支持,能效比提升 5 倍,支持实时处理多模态数据。

云边一致性模型管理

边缘盒将支持模型的增量更新和版本控制,确保云端与边缘端的模型一致性。例如,谷歌 TPU 加速的联邦学习网络中,边缘设备通过量化压缩技术(如 INT4 混合量化)将模型更新量压缩至原始数据的 1/100,同时保持 95% 以上的精度。这种机制在智能交通中尤为重要:路侧边缘盒可快速获取云端更新的交通标志识别模型,适应新法规或临时路况变化。

二、端侧自学习能力的深度突破:从被动推理到主动进化

轻量化模型的硬件协同设计

边缘盒将通过模型压缩(如知识蒸馏、权重剪枝)和专用芯片实现高效推理。例如,GLM-Edge-V-2B 多模态模型采用 INT4 量化技术,在高通骁龙 8 Elite 平台上实现 70tokens/s 的推理速度,内存占用仅 3.4GB,可流畅运行于消费级设备。英特灵达 INT-AIBOX-SG-32 边缘盒则集成 32TOPS 算力的 NPU,功耗控制在 20W,支持工业级实时检测。

在线学习与持续优化

边缘盒将具备在线学习能力,通过本地数据动态优化模型。例如,智能家居场景中,边缘盒可根据用户行为数据(如灯光开关模式)不断调整视觉识别策略,减少误报率。在自动驾驶中,车载边缘盒可实时学习新出现的障碍物特征,并通过联邦学习同步至其他车辆,形成闭环优化。

自监督学习与小样本适应

边缘盒将利用自监督学习技术(如对比学习)从无标签数据中提取特征,降低对标注数据的依赖。例如,安防监控场景中,边缘盒可通过自监督学习自动区分正常行为与异常事件,无需人工标注大量视频片段。此外,少样本学习(如 Meta-Learning)将使边缘盒快速适应新类别,例如在工业质检中新增一种缺陷类型时,仅需少量样本即可完成模型更新。

三、多模态融合与场景化智能:从单一感知到深度理解

跨模态数据的实时融合

边缘盒将支持视觉、语音、传感器等多源数据的实时融合处理。例如,智能零售场景中,边缘盒可通过摄像头识别顾客行为,结合麦克风捕捉语音指令,并联动温度传感器优化店内环境,提供个性化服务。在医疗影像分析中,多模态融合技术可同时处理 X 光、CT 和病理报告,提升诊断准确率。

语义级上下文理解

边缘盒将借助大模型的预训练能力实现语义级分析。例如,智谱 AI 的 GLM-Edge-V-2B 模型通过共享注意力机制,可将图像中的文字标注与视觉特征关联,准确识别电路板焊点缺陷并生成维修建议。这种能力在智慧城市中同样重要:边缘盒可结合交通摄像头视频、气象数据和道路传感器信息,自动判断暴雨天气下某路段是否需临时封路。

场景化智能决策与闭环控制

边缘盒将从单纯的识别工具升级为智能决策中心。例如,工业产线中的边缘盒可实时检测产品缺陷,自动调整生产参数,并通过数字孪生技术模拟优化方案。在智慧农业中,边缘盒可融合土壤湿度、光照强度等数据,动态控制灌溉系统,实现精准农业。

支撑技术与生态构建

硬件创新:存算一体芯片(如三星 NeuRAM)和 RISC-V 架构的普及,将使边缘盒的能效比提升 10 倍以上,处理延迟降至纳秒级。

软件框架:轻量化容器(如 WebAssembly)和分布式 AI 框架(如 TensorFlow Edge)将简化边缘应用开发,支持跨平台部署。

标准化与协同:全球计算联盟(GCC)等组织正推动边缘计算的标准化,通过跨行业协同解决碎片化问题,释放最大价值。

这些进化方向不仅是技术的升级,更是 AI 从云端走向边缘、从辅助工具变为核心生产力的关键一步。未来的边缘盒将成为 “智能触手”,在工业、医疗、交通等领域实现实时、高效、安全的智能服务,重构数字经济的底层架构。

需求留言:

需求留言: