一、传统 AI 安防的 "三座大山"

AI 安防在规模化落地过程中面临三大核心挑战:

网络瓶颈:海量视频数据上传云端分析,带宽占用高达 90% 以上,成本高昂且不稳定;

响应迟缓:云端处理往返延迟达数百毫秒,无法满足实时预警需求,安全事件已成事实才告警;

隐私风险:敏感视频数据全程暴露在传输链路中,合规成本高,泄露风险大;

二、边缘计算盒子:安防智能的 "边缘大脑"

1. 核心定义与架构

边缘计算盒子是一种集成专用 AI 芯片的设备,部署在摄像头附近,作为监控系统的 "神经末梢",将 AI 算力从云端下沉到数据源头。

核心架构:

硬件层:高性能 AI 芯片 (NPU/GPU/FPGA),算力 2-275+ TOPS,支持多路视频实时解码;

软件层:轻量化 AI 框架 (TensorFlow Lite/PyTorch Mobile),适配边缘的算法模型;

接口层:丰富的视频输入、网络连接和外设扩展,无缝对接传统摄像头;

2. 工作原理:"云边协同" 新范式

摄像头 → 边缘计算盒子(本地分析) → 云端(全局优化);

边缘侧:负责实时数据采集、初步分析和本地预警,响应时间降至毫秒级;

云端:专注复杂模型训练、全局策略生成和长期数据存储;

协同机制:

边缘仅上传关键信息 (异常事件),带宽占用降低 70%+;

云端定期下发更新模型,边缘无缝热更新;

断网环境下,边缘自治运行,保障系统连续性。

三、边缘计算盒子解决 AI 安防 "最后一公里" 难题

1. 突破带宽限制,实现 "轻装上阵"

数据本地过滤:仅将分析结果 (如异常行为、黑名单匹配) 上传,原始视频流本地处理;

带宽节省实例:某园区部署后,每月带宽成本从 12 万元降至 3.6 万元,降幅达 70%;

老旧系统利旧:无需更换摄像头,直接接入边缘计算盒子即可升级为智能监控前端;

2. 毫秒级响应,构建 "主动安防"

实时分析:在视频采集源头完成人脸识别、周界入侵、烟火检测等,识别延迟 < 50ms;

预警前置:从 "事后追溯" 转为 "事前预警、事中干预",如工地未戴安全帽实时语音告警;

案例:某校园部署后,危险行为识别到告警时间从平均 15 秒缩短至 0.8 秒,应急处置效率提升 18 倍;

3. 数据安全与隐私保护双保险

敏感数据不出域:核心视频数据本地处理,符合 GDPR、等保 2.0 等数据合规要求;

分级保护:边缘侧加密存储 + 云端脱敏处理,双重防护敏感信息;

四、边缘计算盒子的典型应用场景

1. 智慧园区:安全生产的 "电子哨兵"

周界防范:实时检测非法入侵,自动触发声光告警;

行为管控:识别并告警未戴安全帽、违规吸烟、区域滞留等不安全行为;

案例:某工厂部署边缘计算盒子后,安全违规事件下降 65%,应急响应时间缩短 80%;

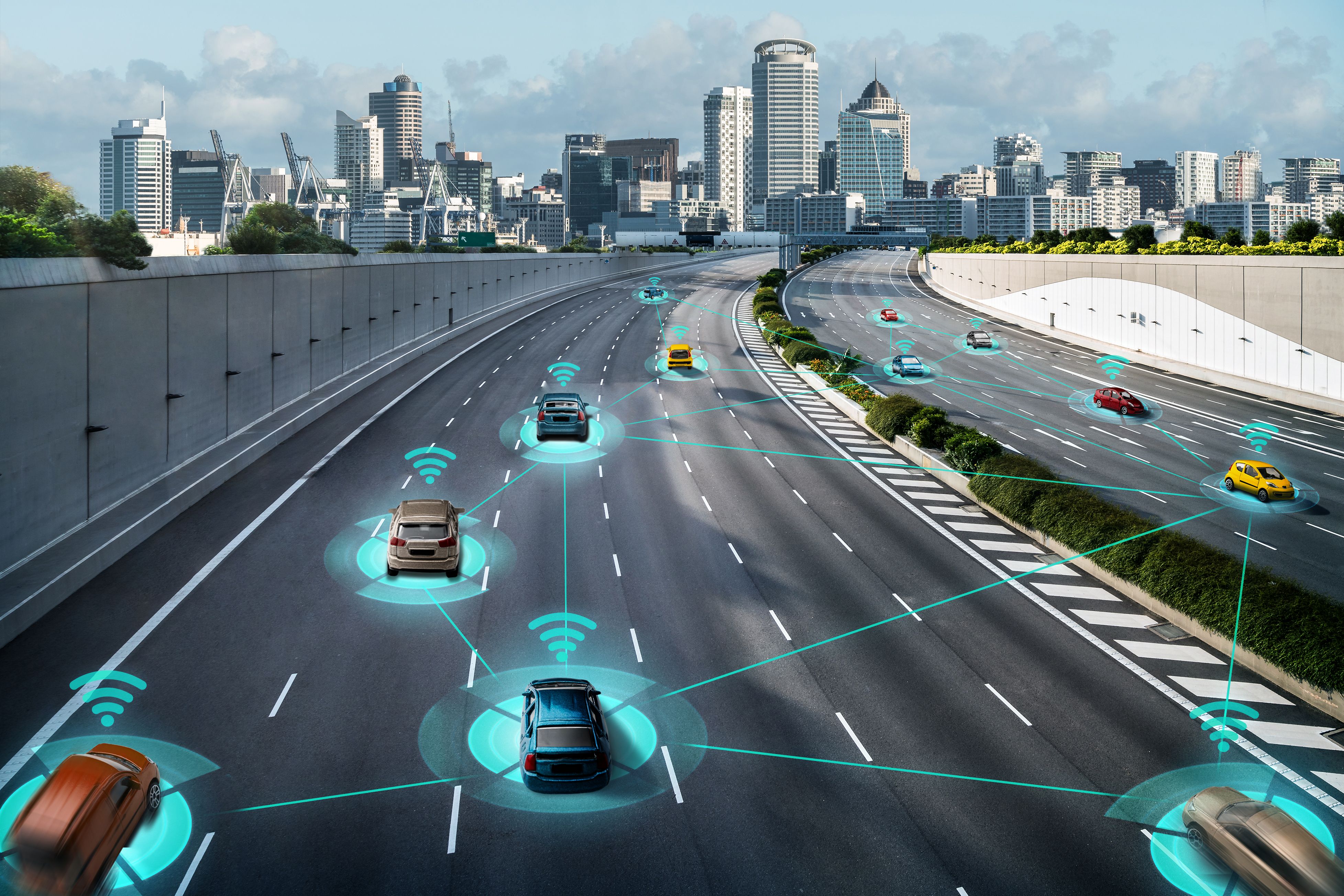

2. 智能交通:道路安全的 "智能眼睛"

违章检测:实时识别闯红灯、逆行、违停等交通违法行为;

流量分析:车流量统计、车型识别,为交通优化提供数据支撑;

3. 城市安防:平安建设的 "神经末梢"

人脸布控:黑名单人员出现时立即预警,提升公共安全;

烟火监测:城市高点部署,实现大范围火情早期发现,响应时间 < 10 秒;

五、市场前景:从概念验证到规模爆发

市场规模:2025 年中国边缘计算盒子市场规模预计达 85 亿元,年复合增长率 42%;

产业链:

上游:AI 芯片 (寒武纪、海思、英伟达等)、嵌入式系统供应商;

中游:边缘计算盒子制造商 (华为、浪潮、中国电信等);

下游:安防集成商、智慧城市解决方案提供商;

落地加速:2024-2025 年,边缘计算在 AI 安防领域的部署项目数量增长 300%,从试点进入规模化应用阶段;

六、结语:从 "云端独舞" 到 "云边共舞"

边缘计算盒子不是对云计算的替代,而是 **"云端全局智能 + 边缘实时响应"** 的协同进化,标志着 AI 安防从 "实验室" 走向 "寻常百姓家" 的关键转折。

选择建议:

小规模场景:选择轻量级盒子 (4-16TOPS),如万物纵横DA160S (16TOPS)、万物纵横DA072S (7.2TOPS);

中大型项目:部署高性能边缘服务器 (32-275TOPS),如万物纵横DA320S;

选择标准:①算力匹配场景需求 ②支持云边协同 ③开放 SDK 便于二次开发 ④低功耗、高稳定性;

未来趋势:随着 AI 大模型轻量化技术成熟,边缘计算盒子将进一步集成多模态分析能力,与 5G、物联网深度融合,构建更智能、更安全的城市神经系统,真正实现 "安全无处不在,智能触手可得"。

需求留言:

需求留言: