边缘计算模块是实现 “数据在边缘侧本地化处理” 的核心组件,通常包含硬件(如边缘网关、边缘服务器)和软件(如边缘计算框架、数据处理引擎)两部分。其使用需结合具体场景(如工业物联网、智慧交通、智能家居等),但核心流程可归纳为需求明确→选型部署→开发适配→运行监控→优化迭代五个阶段。以下是详细步骤及说明:

一、明确需求:确定边缘计算的目标与场景

在使用边缘模块前,需先明确 “为什么用边缘计算”,核心需求通常围绕以下几点:

实时性:需毫秒级响应(如工业设备故障检测、自动驾驶刹车指令);

带宽节省:减少大量原始数据向云端传输(如摄像头视频本地分析,仅传异常画面);

隐私安全:敏感数据本地化处理(如医疗设备数据、企业生产数据);

离线可用:网络不稳定场景(如偏远地区物联网设备)。

举例场景:

工业场景:通过边缘模块实时采集机床振动、温度数据,本地判断是否异常,避免设备停机;

智慧社区:边缘模块处理门禁摄像头数据,本地识别陌生人,仅将告警信息上传云端。

二、选型:选择适配的边缘计算模块(硬件 + 软件)

根据需求选择合适的边缘模块,需匹配场景的算力、接口、环境适应性等要求。

1. 硬件选型:根据算力和场景特性选择边缘设备

边缘硬件的核心参数包括:

算力:需满足本地数据处理需求(如简单传感器数据用 ARM 架构的边缘网关;复杂 AI 推理用带 GPU 的边缘服务器,如 NVIDIA Jetson 系列);

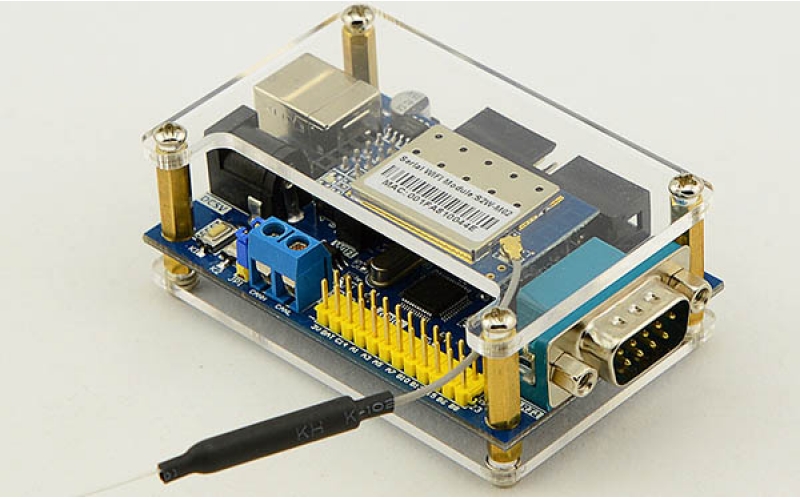

接口:需匹配前端设备(如传感器、摄像头)和后端网络(如支持 RS485、Ethernet、5G/4G、Wi-Fi 等);

环境适应性:工业场景需抗高温、防尘(如宽温型边缘网关);户外场景需防水、抗电磁干扰。

常见硬件类型:

轻量型:边缘网关(如华为 AR502H、研华 EIS-D720),适合低算力场景(如传感器数据汇总);

中重型:边缘服务器(如戴尔 EMC Edge Gateway 5200、阿里云 IoT Edge Box),支持容器化部署和复杂 AI 模型(如视频结构化分析)。

2. 软件选型:选择边缘计算框架与工具

边缘软件负责数据处理、任务调度、与云端协同,需匹配硬件算力和开发需求:

边缘计算框架:简化开发的基础平台,如:

EdgeX Foundry(开源,适合多设备兼容,支持工业、物联网场景);

K3s(轻量级 Kubernetes,适合容器化部署,支持边缘节点集群管理);

AWS Greengrass(与 AWS 云端深度协同,适合云边一体化场景);

数据处理工具:根据数据类型选择(如流处理用 Apache Flink Edge、AI 推理用 TensorFlow Lite Edge);

通信协议:需兼容前端设备和云端(如 MQTT、CoAP 用于低带宽设备;HTTP/HTTPS 用于与云端同步)。

三、硬件部署:安装与网络配置

硬件部署的核心是将边缘模块接入实际物理环境,确保与前端设备(传感器、摄像头等)和后端网络(云端、本地服务器)连通。

1. 物理安装

根据场景固定设备:工业场景需安装在控制柜内(防振动);户外场景需固定在防水箱中(如智慧路灯的边缘模块);

连接前端设备:通过接口(如 USB、RS485、以太网)接入传感器、摄像头、PLC 等(例如:将 3 个温度传感器通过 RS485 总线连接到边缘网关)。

2. 网络配置

边缘模块需同时连接 “前端设备” 和 “云端 / 本地中心节点”,网络配置需满足:

本地网络:与前端设备通信(如通过以太网直连,或 Wi-Fi 连接智能家居传感器);

上行网络:与云端 / 中心节点同步数据(优先用有线以太网保证稳定;移动场景用 5G/4G,需插 SIM 卡并配置 APN);

安全配置:开启防火墙,禁用不必要端口(如工业场景需隔离生产网与办公网,避免病毒入侵)。

四、软件配置:搭建边缘计算环境

硬件部署完成后,需配置软件环境,让边缘模块具备 “数据处理” 和 “任务运行” 能力。

1. 操作系统安装

边缘硬件通常支持 Linux(如 Ubuntu、Debian)或嵌入式系统(如 OpenWrt),需根据硬件型号刷入适配的系统(例如:NVIDIA Jetson 模块预装 JetPack 系统,支持 CUDA 加速)。

2. 部署边缘计算框架

以开源框架EdgeX Foundry为例,部署步骤:

通过 Docker 容器化部署(简化依赖管理):

# 拉取EdgeX镜像并启动核心服务(设备服务、数据服务、核心服务)

docker-compose -f docker-compose.yml up -d

配置设备 profile:定义前端设备的数据格式(如温度传感器的 “温度值”“单位”“采集频率”),让 EdgeX 识别设备;

配置规则引擎:设置数据处理逻辑(如 “温度>80℃时触发本地告警,并上传云端”)。

3. 适配前端设备与云端

设备接入:通过边缘框架的 “设备服务” 适配不同协议的前端设备(如用 MQTT 设备服务接入智能家居传感器,用 OPC UA 服务接入工业 PLC);

云端协同:配置与云端平台的连接(如阿里云 IoT 平台、AWS IoT Core),定义数据同步策略(如 “每小时同步一次正常数据,异常数据实时同步”)。

五、应用开发与部署:实现本地化数据处理

边缘模块的核心价值在于 “本地化处理数据”,需开发或适配应用程序(如数据清洗、AI 推理、控制逻辑),并部署到边缘模块中。

1. 开发边缘应用

根据场景开发数据处理逻辑,常见方式:

脚本开发:用 Python/Go 编写轻量处理逻辑(如传感器数据过滤、阈值判断);

AI 模型部署:将训练好的模型(如目标检测、故障预测模型)压缩后部署到边缘(例如:用 TensorFlow Lite 将 YOLO 模型转换为边缘适配格式,实现摄像头本地人脸识别);

容器化封装:将应用打包为 Docker 镜像(如用 Dockerfile 定义 “视频分析应用 + 依赖库”),便于在边缘模块快速部署和迁移。

2. 部署应用到边缘模块

小型边缘网关:通过 SSH 上传应用脚本,用 systemd 设置开机自启;

支持容器的边缘服务器:通过 K3s 或 Docker Swarm 拉取镜像并启动(例如:kubectl apply -f edge-app.yaml部署容器化应用);

验证运行:检查应用是否正常读取设备数据(如通过 EdgeX 的 API 查看传感器实时值),是否按预期输出结果(如告警信号、控制指令)。

六、运行监控与维护

边缘模块通常部署在分布式场景(如工厂车间、城市路灯),需远程监控状态,避免离线或故障:

1. 监控内容

硬件状态:CPU / 内存使用率、温度、网络带宽(可用 Prometheus+Grafana 搭建监控面板);

应用状态:是否崩溃、数据处理延迟(如用边缘框架自带的健康检查接口);

数据链路:是否成功接收设备数据、是否正常同步到云端(检查日志文件或消息队列状态)。

2. 远程维护

远程登录:通过 SSH 或边缘平台的远程管理功能(如华为 IoT Edge 的 “远程调试”)修改配置;

固件 / 应用升级:通过 OTA(空中下载技术)推送边缘模块的系统更新或应用新版本(避免现场拆机);

故障恢复:设置自动重启机制(如应用崩溃后 10 秒内重启),或本地备份关键数据(防止断电丢失)。

七、优化迭代:根据实际运行效果调整

边缘计算的价值需通过持续优化释放,常见优化方向:

算力分配:若应用卡顿,增加边缘模块算力(如从 ARM 架构升级到带 GPU 的模块);

数据策略:优化本地处理逻辑(如减少不必要的计算步骤,降低延迟);

云边协同:动态调整数据上传频率(如高峰时段仅传关键数据,低谷时段同步全量数据)。

示例:工业设备预测性维护场景的边缘模块使用

需求:实时监测机床振动、温度数据,本地预测故障,避免停机;

选型:

硬件:研华 EIS-D720 边缘网关(支持 RS485 连接振动传感器,宽温设计适应车间环境);

软件:EdgeX Foundry 框架(兼容工业设备协议)+ TensorFlow Lite(部署故障预测模型);

部署:

硬件:网关接入 3 个振动传感器和 1 个温度传感器,通过以太网连接工厂本地服务器;

软件:部署 EdgeX,配置设备 profile 解析传感器数据,用 TensorFlow Lite 加载训练好的 “振动 - 故障” 预测模型;

应用:

边缘网关每秒采集数据,模型本地计算 “故障概率”;

若概率>90%,本地触发声光告警,同时向工厂 MES 系统推送故障预警;

监控:用 Grafana 监控网关 CPU 使用率和模型推理延迟,确保实时性。

通过以上步骤,边缘计算模块可实现 “数据本地化处理 + 高效云边协同”,解决传统云端集中处理的实时性、带宽、隐私痛点。实际使用中需根据场景灵活调整硬件选型和软件逻辑,优先通过容器化、开源框架降低开发难度。

需求留言:

需求留言: