垃圾分类 AI 算法是结合计算机视觉(CV) 与机器学习 / 深度学习技术,实现对垃圾图像(或实物)自动分类的智能解决方案。其核心目标是替代人工分拣的低效与主观性,提升垃圾分类的准确率和效率,广泛应用于智能垃圾桶、垃圾处理厂分拣线、社区垃圾分类督导等场景。

一、垃圾分类 AI 算法的核心技术框架

垃圾分类 AI 本质是图像分类任务的细分场景,完整流程可拆解为 4 个核心模块,从 “数据输入” 到 “分类输出” 形成闭环:

1. 数据采集与预处理:算法的 “训练素材库”

数据是 AI 算法的基础,高质量数据直接决定分类准确率。

数据采集:

来源:真实场景拍摄(家庭垃圾、小区垃圾桶、处理厂物料)、公开数据集(如 TrashNet、Garbage Classification Dataset)、合成数据(通过 3D 建模生成极端场景数据)。

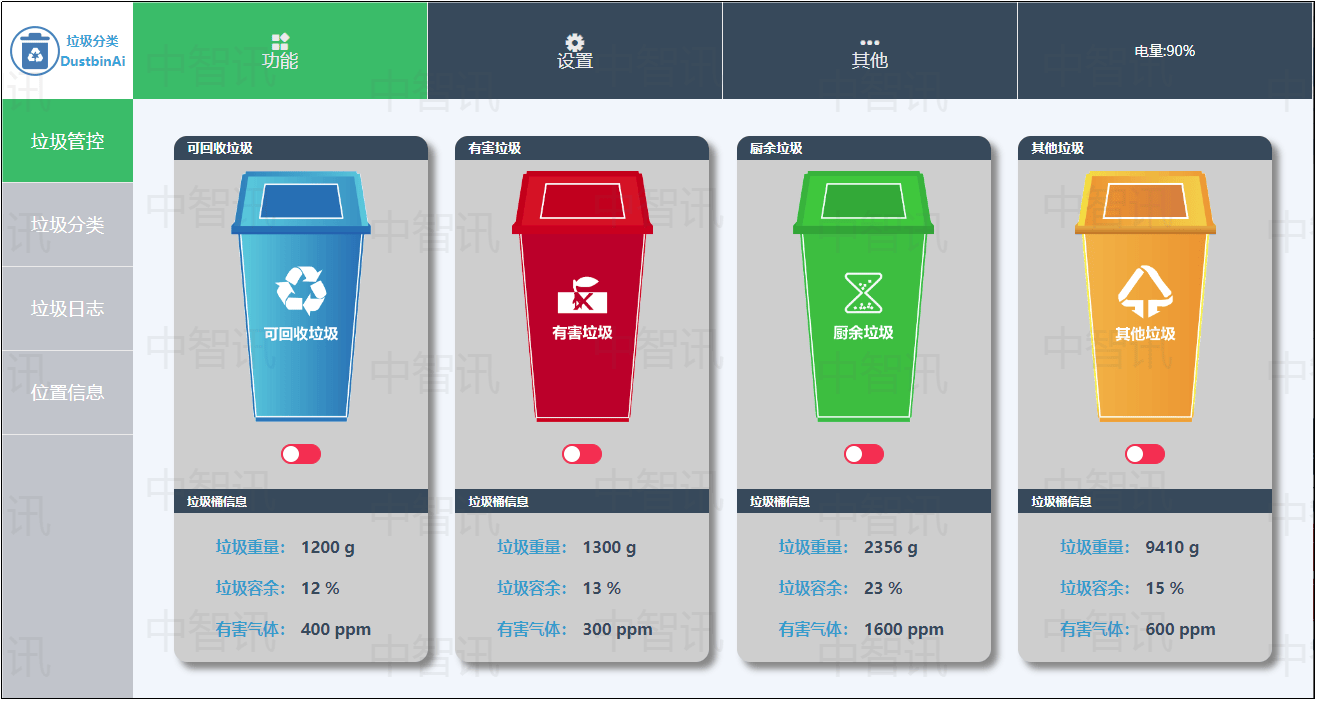

类别覆盖:需匹配目标地区的分类标准(如中国 “可回收 / 有害 / 厨余 / 其他”4 类,或更细分的 “纸类 / 塑料 / 玻璃 / 金属” 等),同时包含极端样本(如破损垃圾、混合垃圾、污渍遮挡物)。

数据预处理:

标注:人工或半自动化标注垃圾类别(如用 LabelImg 工具标注 “塑料瓶 - 可回收”),形成 “图像 - 标签” 对应关系。

增强:解决数据量不足或场景单一问题,常用手段包括:几何变换(旋转、裁剪、缩放);像素调整(亮度、对比度、饱和度变化);噪声添加(高斯噪声、椒盐噪声);生成式增强(用 GAN 生成新的垃圾图像)。

标准化:将图像像素值归一化(如缩放到 0-1 或 - 1-1),统一输入尺寸(如 224×224),适配模型输入要求。

2. 特征提取:算法的 “垃圾识别眼睛”

特征提取是从图像中提取能区分不同垃圾类别的关键信息(如形状、颜色、纹理、材质),分为传统机器学习方法和深度学习方法两类:

方法类型 | 核心技术 | 优势 | 劣势 | 适用场景 |

传统机器学习 | HOG(方向梯度直方图)、SIFT(尺度不变特征变换)、LBP(局部二值模式)+ 分类器(SVM、随机森林) | 计算量小、可解释性强 | 依赖人工设计特征,对复杂场景(如遮挡、变形)鲁棒性差 | 简单垃圾分类(如纯金属 / 纯玻璃) |

深度学习 | CNN(卷积神经网络)自动提取特征 | 无需人工设计特征,能捕捉高层语义(如 “带标签的塑料瓶”),鲁棒性强 | 计算量较大,需大量标注数据 | 复杂真实场景(混合垃圾、多类别) |

目前主流方案是CNN 及其改进网络,因为其通过 “卷积层(提取局部特征)- 池化层(降维去冗余)- 全连接层(整合特征)” 的结构,能自动学习垃圾的复杂特征(如 “厨余垃圾的不规则形状 + 褐色纹理”“有害垃圾的特定包装颜色”)。

3. 模型训练:算法的 “学习过程”

模型训练是通过 “数据喂给模型→计算预测误差→调整模型参数” 的循环,让模型学会 “识别垃圾类别” 的过程。

核心步骤:数据集划分:将预处理后的数据分为 3 部分:训练集(70%-80%):用于模型学习特征;验证集(10%-15%):训练中调整超参数(如学习率、批次大小),避免过拟合;测试集(10%-15%):模拟真实场景,评估模型最终性能。

选择损失函数:衡量模型预测值与真实标签的差距,常用:多分类任务:交叉熵损失函数(Cross-Entropy Loss);细分类任务(如 “可回收物 - 纸类”“可回收物 - 塑料”): focal loss(解决类别不平衡问题)。

优化器与训练策略:

优化器:Adam、SGD(调整模型参数以最小化损失,Adam 因收敛快更常用);

正则化:防止过拟合(如 Dropout 层随机 “关闭” 部分神经元、L2 正则化限制参数大小);

迁移学习:利用预训练模型(如在 ImageNet 上训练好的 ResNet、MobileNet),仅微调顶层网络,减少数据量需求,加速训练(垃圾分类场景中最常用的策略)。

常用模型架构:

模型名称 | 特点 | 适用场景 |

ResNet(残差网络) | 解决深层网络梯度消失问题,特征提取能力强 | 对准确率要求高的场景(如垃圾处理厂分拣线) |

MobileNet | 采用深度可分离卷积,模型体积小、计算快 | 嵌入式设备(如智能垃圾桶、便携督导终端) |

YOLO(实时目标检测) | 兼顾分类与定位,能识别图像中多个垃圾并标注位置 | 混合垃圾场景(如 “一个图像中有塑料瓶 + 果皮”) |

EfficientNet | 平衡深度、宽度、分辨率,效率与准确率最优 | 追求 “高精度 + 低计算” 的场景(如社区智能督导) |

4. 推理部署:算法的 “实际应用”

训练好的模型需部署到实际硬件(如服务器、边缘设备、嵌入式芯片),实现 “实时输入垃圾图像→输出分类结果”。

部署优化:

模型压缩:降低模型体积和计算量(如量化:将 32 位浮点数权重转为 8 位整数;剪枝:移除冗余神经元);

硬件适配:针对不同硬件(CPU、GPU、FPGA、嵌入式芯片如 NVIDIA Jetson、华为昇腾)优化推理引擎(如用 TensorRT、ONNX Runtime 加速);

输出形式:

分类结果:直接输出垃圾类别(如 “可回收物 - 塑料”)及置信度(如 98%);

辅助信息:对低置信度结果(如 <70%),提示人工复核;对混合垃圾,标注各部分类别及位置(如 YOLO 输出 “塑料瓶(x1,y1,x2,y2)-95%,果皮(x3,y3,x4,y4)-92%”)。

二、垃圾分类 AI 算法的关键挑战与解决方案

挑战 1:复杂场景鲁棒性差

问题:真实垃圾常存在遮挡(如塑料袋包裹果皮)、污渍(如油污纸)、变形(如压扁的易拉罐),导致分类准确率下降。

解决方案:

数据增强:增加遮挡、污渍、变形样本的训练;

采用目标检测模型(如 YOLOv8、Faster R-CNN),先定位垃圾区域再分类,减少背景干扰;

多模态融合:结合图像(视觉)+ 重量(如金属重、塑料轻)+ 材质传感器(如红外识别塑料 / 玻璃),提升分类可靠性。

挑战 2:分类标准地域差异大

问题:不同国家 / 地区垃圾分类标准不同(如中国分 4 类,日本分 10 + 类,美国各州差异大),模型通用性差。

解决方案:

模块化设计:将 “特征提取层” 与 “类别输出层” 分离,更换地区时仅重新训练输出层;

动态标签库:支持用户自定义分类标准,模型实时加载新标签进行微调。

挑战 3:小样本类别泛化能力弱

问题:部分垃圾类别(如有害垃圾中的废电池、废药品)样本量少,模型难以学习特征,分类准确率低。

解决方案:

小样本学习:采用 Few-Shot Learning(如 ProtoNet、Meta-Learning),用少量样本快速迁移学习;

合成数据生成:用 GAN 生成小样本类别的虚拟图像,补充训练数据。

挑战 4:实时性要求高

问题:垃圾分拣线需每秒处理 10 + 帧图像,嵌入式设备(如智能垃圾桶)计算资源有限,难以满足实时性。

解决方案:

轻量级模型:采用 MobileNet、EfficientNet-Lite 等小模型;

边缘计算:将推理任务部署在边缘设备(如本地服务器、嵌入式芯片),减少数据传输延迟;

硬件加速:使用 GPU、FPGA 或专用 AI 芯片(如地平线 J5)提升推理速度。

三、典型应用场景与算法适配

应用场景 | 核心需求 | 推荐算法模型 | 硬件支撑 |

家庭智能垃圾桶 | 体积小、低功耗、实时分类 | MobileNetV3、EfficientNet-Lite | 嵌入式芯片(如 STM32、ESP32) |

社区垃圾分类督导终端 | 高精度、支持混合垃圾识别、低延迟 | YOLOv8n、ResNet18 | 平板、便携 AI 终端(如华为 MatePad AI) |

垃圾处理厂自动分拣线 | 高吞吐量(每秒 10 + 帧)、强鲁棒性 | YOLOv8x、EfficientNet-B4 | 工业级 GPU(如 NVIDIA A100)、FPGA |

线上垃圾分类查询(APP) | 支持用户上传图像、高精度分类 | ResNet50、EfficientNet-B2 | 云端服务器(如 AWS EC2、阿里云 ECS) |

四、发展趋势

多模态融合深化:结合视觉(图像)、触觉(重量 / 硬度)、嗅觉(气体传感器识别厨余垃圾)、光谱(近红外识别材质),进一步提升复杂场景准确率;

端云协同优化:边缘设备(如智能垃圾桶)负责快速粗分类,疑难样本上传云端(大模型)进行细分类,平衡实时性与准确率;

大模型应用:基于通用视觉大模型(如 CLIP、SAM)进行微调,减少对标注数据的依赖,同时支持 “零样本分类”(未训练过的垃圾类别也能识别);

绿色低碳:优化模型能耗,适配低功耗硬件,降低 AI 垃圾分类设备的碳排放(如用 RISC-V 架构芯片替代高功耗 GPU)。

综上,垃圾分类 AI 算法的核心是 “数据驱动 + 模型优化 + 场景适配”,其性能提升需兼顾数据质量、模型效率与实际硬件 / 场景需求,未来将向 “更智能、更通用、更低碳” 方向发展。

需求留言:

需求留言: