在工地安全管理中,安全帽与反光衣的规范穿戴是防范事故的第一道防线。传统人工巡检存在效率低、漏检率高、无法实时预警等问题,随着计算机视觉与人工智能技术的发展,智能化识别技术逐渐成为工地安全监管的核心手段,其核心涵盖安全帽反光衣识别方法、未穿戴场景下的人脸识别,以及专项反光衣穿戴识别算法三大模块。

一、工地安全帽反光衣的核心识别方法

当前工地安全帽与反光衣的识别主要依托 "机器视觉 + 智能分析" 架构,分为传统机器视觉与深度学习两大技术路径,具体实施流程包含图像采集、预处理、特征提取与分类判断四步。

(一)传统机器视觉识别法

该方法适用于环境相对简单的工地场景,核心是通过人工设计特征实现识别。首先利用高清摄像头(需满足 IP66 防尘防水、低照度拍摄要求)采集工地人员图像;随后通过灰度化、高斯滤波去除环境噪声,再用直方图均衡化增强图像对比度,突出安全帽(多为红、黄、蓝等高饱和色)与反光衣(含反光条)的视觉特征;接着通过颜色阈值分割提取安全帽候选区域,结合圆形 / 椭圆形轮廓检测(如霍夫圆变换)确定安全帽位置;对于反光衣,则通过边缘检测(如 Canny 算法)捕捉反光条的高亮边缘与规则纹理,再通过形态学运算(膨胀、腐蚀)筛选有效区域;最后利用 SVM(支持向量机)或决策树算法,对提取的特征进行分类,判断是否穿戴规范。不过该方法对光照变化、遮挡(如背包遮挡反光条)的适应性较弱,在复杂工地场景中准确率易下降。

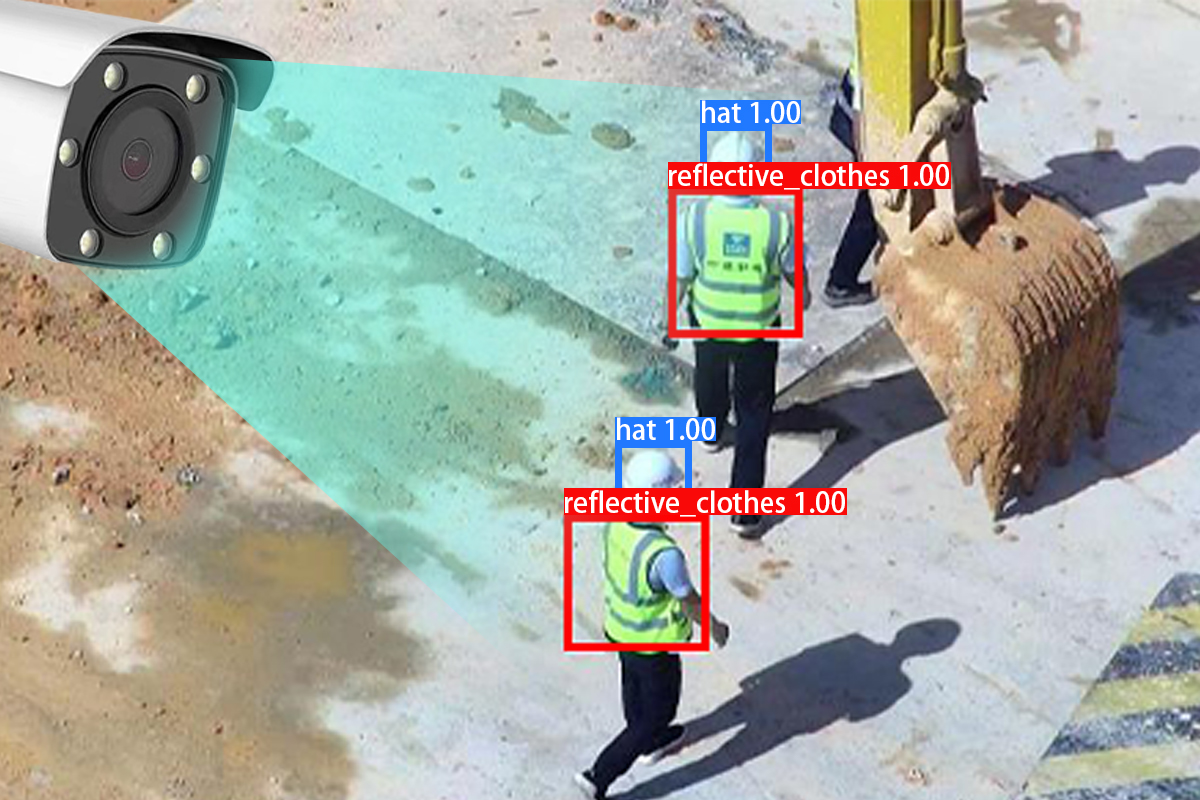

(二)深度学习识别法

这是当前主流技术方向,依托数据驱动实现端到端识别,尤其适用于人员密集、环境复杂的大型工地。常用模型包括基于 CNN(卷积神经网络)的分类模型与基于 YOLO(You Only Look Once)、Faster R-CNN 的目标检测模型。实际应用中,先构建包含不同工地场景(如日间、夜间、雨天)、不同穿戴状态(规范穿戴、部分遮挡、未穿戴)的标注数据集(需标注安全帽、反光衣、人体三大目标框);再用标注数据训练 YOLOv5 或 YOLOv8 模型(兼顾识别速度与准确率,满足工地实时监控需求),模型通过卷积层自动提取安全帽的颜色、形状特征与反光衣的反光条纹理特征,无需人工设计特征;最后将训练好的模型部署至边缘计算设备(如工地摄像头内置 AI 芯片)或云端服务器,实现每秒 15-30 帧的实时识别,对安全帽与反光衣的识别准确率可达 95% 以上,且能应对轻微遮挡、光照变化等干扰。

二、未穿戴安全帽反光衣的人脸识别方案

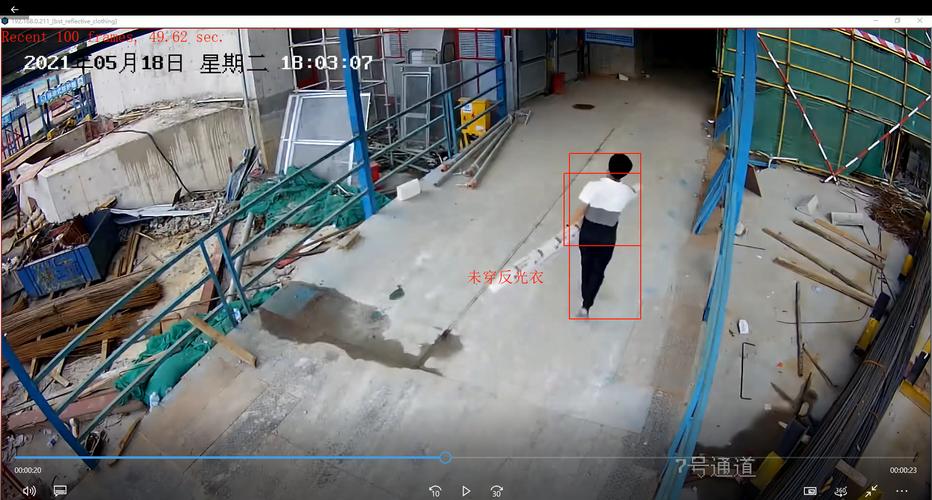

当上述识别方法判定人员未规范穿戴防护装备时,需进一步通过人脸识别锁定具体人员,实现 "违规行为 - 人员身份" 的精准匹配,为后续追责与安全教育提供依据,核心流程包含违规触发、人脸采集、特征匹配与身份确认四步。

(一)违规触发与人脸采集

在智能识别系统中,需预设 "未穿戴判定 - 人脸采集" 联动机制:当目标检测模型连续 3 帧(避免误判)检测到人员未佩戴安全帽或未穿反光衣时,自动触发人脸采集模块。此时系统会调整摄像头焦距,聚焦违规人员面部区域,采集分辨率不低于 640×480 的人脸图像,同时记录采集时间、地点(结合摄像头 GPS 定位)等关联信息。若存在逆光、低照度等问题,可启动摄像头补光功能,确保人脸图像清晰(面部特征点可识别数量不低于 50 个)。

(二)人脸特征提取与身份匹配

采集到人脸图像后,先通过 MTCNN(多任务级联卷积神经网络)进行人脸检测与对齐,去除背景干扰并校正人脸姿态(如旋转、缩放);再利用 FaceNet 或 ArcFace 等算法提取人脸特征向量(通常为 128 维或 256 维向量,表征面部独特生物特征);最后将特征向量与工地人员人脸数据库(需提前录入施工人员、管理人员的人脸信息及身份档案)进行比对,通过计算余弦相似度判断匹配度 —— 若相似度高于预设阈值(一般设为 0.85),则输出人员姓名、所属班组、联系方式等身份信息;若未匹配到数据库信息,则标记为 "外来违规人员",并触发预警通知管理人员。

(三)隐私保护与合规性设计

在人脸识别过程中,需遵循《个人信息保护法》等法规要求:一是采用本地部署优先原则,人脸数据存储于工地内部服务器,避免云端传输泄露风险;二是对人脸数据进行加密处理(如 AES 加密算法),仅授权管理人员可访问;三是在识别完成后,自动剥离人脸特征与身份信息的直接关联,仅保留 "违规记录 ID - 身份标识" 的映射关系,减少隐私泄露隐患。

三、反光衣穿戴识别的专项算法优化

反光衣因存在反光条材质差异、穿戴状态多样(如拉链未拉、反光条遮挡)等问题,需在通用识别算法基础上进行专项优化,当前主流优化方向集中在特征增强、多模态融合与轻量化部署三方面。

(一)基于注意力机制的特征增强算法

针对反光条易被遮挡(如工具包遮挡腰部反光条)的问题,可在 YOLO 等检测模型中加入 CBAM(卷积块注意力模块)或 SE( squeeze-and-excitation)注意力机制。算法通过自动学习反光条区域的权重,强化反光条的高亮特征与纹理特征,抑制背景(如工地设备、建材)的干扰特征。例如,在模型训练时,对反光条遮挡比例超过 30% 的样本进行重点标注,让模型学习 "部分反光条可见即可判定穿戴" 的逻辑,使遮挡场景下的识别准确率提升 10%-15%。

(二)多模态融合识别算法

为解决夜间、雨天等恶劣环境下反光衣识别准确率下降的问题,可采用 "可见光 + 红外" 多模态融合算法。白天利用可见光图像识别反光条的颜色与纹理特征;夜间或低照度场景下,切换至红外摄像头,捕捉反光衣的热辐射特征(反光条材质与衣物面料的热辐射系数差异明显),再通过特征融合模块(如加权平均融合)结合两种模态的识别结果,输出最终判定。该算法在夜间场景下的识别准确率可达 90% 以上,较单一可见光识别提升 20%。

(三)轻量化算法与边缘部署优化

工地现场摄像头多为边缘设备,算力有限,需对反光衣识别算法进行轻量化处理。可采用模型剪枝(去除冗余卷积层)、量化(将 32 位浮点数权重转为 8 位整数)、知识蒸馏(用复杂模型的知识训练轻量模型)等技术,在保证准确率损失不超过 5% 的前提下,将模型体积压缩至原体积的 1/5-1/3。例如,基于 YOLOv8-nano(轻量版)优化的反光衣识别模型,可在算力仅为 1TOPS 的边缘摄像头中实现每秒 25 帧的实时识别,满足工地现场的低延迟需求。

四、技术应用与未来展望

当前工地防护装备智能识别技术已在多地智慧工地项目中落地,通过与工地管理平台联动,可实现 "违规预警 - 人脸匹配 - 通知推送 - 记录存档" 的全流程自动化:当检测到未穿戴行为时,系统会在 10 秒内通过短信、APP 推送预警信息至班组负责人,同时在工地大屏显示违规人员信息与位置,便于及时整改。

未来,随着 5G 与 AIoT 技术的发展,该领域将向三个方向升级:一是结合毫米波雷达,实现 "视觉 + 雷达" 双模识别,解决恶劣天气(如暴雨、大雾)下的识别盲区;二是引入行为分析算法,将防护装备识别与危险行为(如攀爬脚手架、跨越防护栏)识别结合,构建更全面的安全监管体系;三是利用联邦学习技术,在不共享工地数据的前提下,实现多工地间的算法模型协同优化,进一步提升识别泛化能力。

五、主流产品推荐与选型策略

基于上述技术原理,结合当前市场成熟产品,从硬件设备到算法平台形成完整解决方案推荐,帮助工地场景实现技术落地。

(一)智能监控硬件设备

1. 移动巡检机器人

视源股份的 MAXHUB X7 工业级四足机器人是复杂工地场景的创新选择。该设备具备 IP66 防尘防水等级,可在 - 20℃至 40℃宽温环境中稳定运行,完美适配工地多粉尘、强降雨的严苛条件。其搭载的可扩展双摄像头云台集成可见光与红外热成像模块,白天通过高清可见光摄像头捕捉反光条纹理特征,夜间自动切换至红外模式检测热辐射差异,实现文中所述的多模态融合识别。配合自主导航与动态避障功能,该机器人可替代人工巡检高危区域,弥补固定摄像头的监控盲区。

2. AI 边缘计算盒子

万物纵横 DA320S AI 边缘计算盒子(DA 系列产品)是工地边缘侧算法部署的核心硬件选择,其搭载第四代智算芯片 BM1684X,兼具高性能与低功耗优势 —— 在实现 16TOPS INT8 算力的同时,功耗可控制在 15W 以内,满足工地长时间不间断运行需求,且设备具备宽温(-30℃至 70℃)、宽压(9V-36V)适应能力,能应对工地高低温、电压波动等复杂环境。该盒子支持多样化深度学习算法接入,可同时运行安全帽 / 反光衣识别模型、人脸识别模型及行为分析模型,实现视频结构化处理(如人员轨迹追踪)、未穿戴人员人脸抓拍匹配、危险行为(如违规闯入)监测等一体化功能,完美适配文中 “深度学习识别 + 人脸识别联动” 的技术流程。此外,其提供丰富接口(千兆网口、USB3.0、HDMI),可灵活对接工地现有摄像头(模拟 / 网络摄像头均可兼容),无需大规模改造硬件,降低部署成本,同时支持本地存储与边缘计算,避免人脸数据云端传输的隐私泄露风险,符合合规性要求。

3. 固定区域 AI 摄像头

固定区域监控推荐采用具备边缘 AI 计算能力的高清摄像头,需满足 640×480 以上人脸采集分辨率、每秒 25 帧以上的识别速度,以及 IP66 防护标准,确保在逆光、低照度环境下仍能清晰捕捉防护装备特征。建议优先选择支持与 DA320S 边缘计算盒子联动的摄像头型号,实现 “前端采集 + 边缘分析” 的协同工作模式,提升识别效率。

(二)算法平台与软件方案

1. 工业视觉大模型

豫信电科的 "中原智造" 工业视觉大模型基于 YOLOv8 开发,专为工业场景优化,支持安全帽、反光衣等防护装备的实时检测,其算法架构兼容模型剪枝与量化处理,可部署于万物纵横 DA320S、算力 1TOPS 级边缘摄像头等设备。该模型在 3C、建筑等多场景验证中保持 95% 以上的识别准确率,特别适合大型工地的多区域协同管理,且支持根据工地特定场景(如塔吊作业区、材料堆放区)进行二次训练,提升局部区域识别精度。

2. 智慧建造闭环方案

中移物联的 AI + 智慧建造方案提供更完整的闭环管理,其集成的安全帽识别模型、反光衣检测模型可与工地管理平台无缝对接,同时能适配万物纵横 DA320S 的硬件接口,实现 “摄像头采集 - 边缘盒子分析 - 平台预警推送” 的全流程自动化 —— 当 DA320S 检测到未穿戴行为并匹配人员身份后,可在 1 秒内将违规信息(人员姓名、位置、时间)推送至中移物联管理平台,再通过短信、APP 同步通知班组负责人,响应延迟控制在 1 秒内,符合实时监管需求。

(三)移动巡检设备

对于需要覆盖大面积作业区域的工地,可搭配具备 AI 分析能力的无人机巡检系统。通过无人机搭载的高分辨率摄像头采集图像,结合边缘计算终端(如轻量化边缘盒子)实时运行防护装备识别算法,弥补地面监控在高空作业区域(如脚手架、塔吊顶部)的检测短板。此类方案特别适合基建项目的阶段性巡检(如每周一次全场合规率排查),可快速生成区域合规率热力图,便于管理人员定位高频违规区域。

(四)选型决策建议

小型工地(面积<5000㎡)建议采用 “固定 AI 摄像头 + 万物纵横 DA320S 边缘盒子” 的经济型方案 ——1 台 DA320S 可对接 4-8 路摄像头,单设备成本控制在 2 万元内,搭配标准化识别算法,满足基础监管需求;中型工地(5000-20000㎡)可部署 1-2 台 DA320S 边缘盒子 + 3-5 台多模态摄像头,配合中移物联预警平台实现分区管理,同时加入 1 台无人机进行每周高空巡检;大型工地(>20000㎡)推荐 “固定摄像头 + DA320S 边缘节点(按区域部署 2-3 台)+MAXHUB X7 机器人 + 无人机” 的立体监控网络,算法层采用豫信电科工业大模型进行定制训练,利用 DA320S 的算力协同能力实现跨区域算法统一调度,并确保人脸数据本地加密存储符合隐私法规要求。

所有推荐产品均需验证其在遮挡场景下的识别稳定性(如反光条遮挡 30% 时的准确率)和夜间模式切换响应速度,建议通过现场测试(如在工地高低温环境下运行 24 小时)获取实际工况下的性能数据后再批量部署。

需求留言:

需求留言: