利用大数据技术实时监控景区客流量、防范人流扎堆,核心是通过“数据实时采集 - 动态计算分析 - 智能预警管控”的全流程闭环,实现景区人流的精细化、动态化管理,既保障游客安全,也提升游览体验。其本质是解决 “客流时空分布不均” 问题,而非单纯限制总人数,具体可从技术架构、核心功能、落地策略、典型案例四个维度展开:

一、核心技术架构:构建 “实时数据闭环”

大数据监控系统的底层逻辑是 “从数据中来,到管理中去”,需打通 “数据采集 - 实时处理 - 可视化预警 - 联动管控” 四大环节,具体技术模块如下:

环节 | 核心技术 / 设备 | 作用与说明 |

1. 多源客流数据采集 | - 门禁闸机 / 票务系统- AI 视频监控- WiFi / 蓝牙探针- 游客 APP / 小程序- OTA 平台数据 | 1. 闸机 / 票务:统计进出园总人数、实时在园人数(基础数据)2. AI 视频:识别区域人流密度、扎堆风险(如景点 / 通道的人均面积)3. 探针 / APP:追踪人流轨迹、热门路线(匿名化处理,规避隐私风险)4. OTA 数据:提前预测高峰时段、客流峰值(如节假日预订量) |

2. 实时数据处理 | - 流处理框架(Flink/Spark Streaming)- 边缘计算节点- 数据清洗与融合引擎 | 1. 低延迟处理:流框架实现 “秒级 / 分钟级” 数据更新,避免滞后2. 边缘计算:在景区本地处理视频数据(如 AI 识别),减少云端传输压力3. 数据校准:融合多源数据(如闸机数与视频数对比),修正误差(如重复计数) |

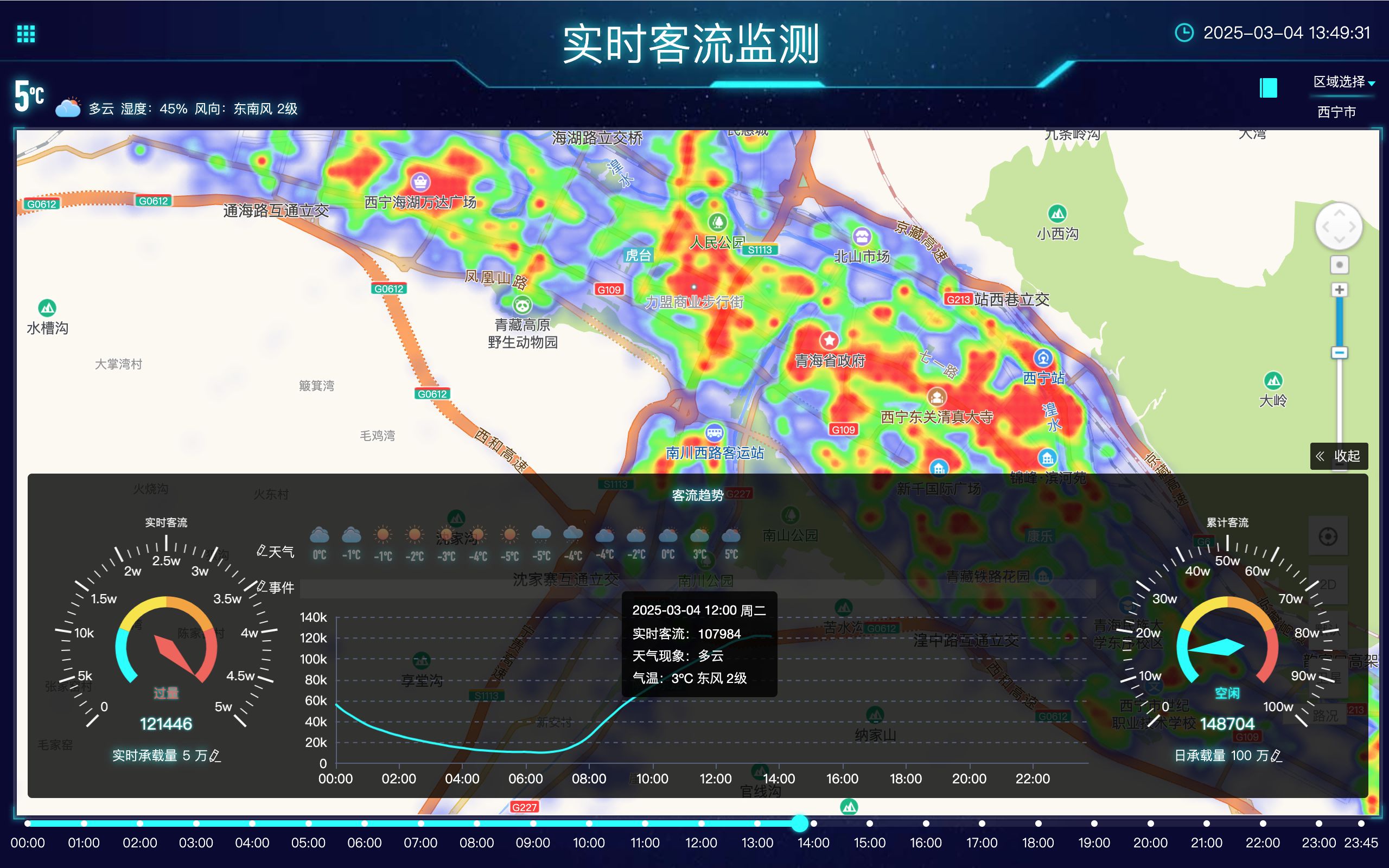

3. 可视化与预警 | - 景区数字孪生平台- 实时仪表盘(Dashboard)- 分级告警系统 | 1. 数字孪生:直观展示景区三维地图 + 人流热力图(红色 = 扎堆,黄色 = 拥挤,绿色 = 正常)2. 仪表盘:向管理人员实时推送 “在园人数、TOP3 拥挤区域、客流增速” 等核心指标3. 分级告警:设定阈值(如区域密度≥1.5 人 /㎡),触发 “短信 / APP / 广播” 告警 |

二、核心功能:精准解决 “人流扎堆” 痛点

针对 “扎堆” 的核心场景(如热门景点、狭窄通道、出入口),系统需实现 “事前预测 - 事中干预 - 事后优化” 的全周期管理:

1. 事前:客流高峰预测,提前限流分流

趋势预测:结合历史数据(近 3 年同期客流)、实时预订数据(OTA / 官网票务)、天气 / 节假日等因素,通过机器学习模型(如 LSTM 时序预测)输出 “未来 24 小时客流曲线”,提前识别高峰时段(如 10:00-14:00)。

预约管控:基于预测结果,启动 “分时段预约”(如故宫的 “上下午分场预约”),限制单时段入园人数;对热门景点(如某网红打卡点)设置 “单次进入人数上限”,避免瞬时扎堆。

2. 事中:实时干预,打散局部人流

这是 “防范扎堆” 的核心环节,需结合 “技术引导 + 人工管控”:

动态引导:

游客端:通过景区 APP / 小程序推送 “实时热力图”,提示 “当前 A 景点拥挤,推荐前往 B 景点”;电子导览屏显示 “前方通道拥堵,建议绕行路线”。

管理端:向一线工作人员(安保 / 志愿者)的移动终端推送 “高风险区域清单”,指导现场疏导(如开启单向通行、设置临时隔离带)。

紧急限流:若某区域(如观景台)密度超阈值,自动触发 “入口闸机临时关闭”(如暂停进入 15 分钟),同时通过广播引导区域内游客加快游览节奏。

3. 事后:数据复盘,优化管理策略

生成 “客流分析报告”:统计 “各区域扎堆频次、高峰持续时间、游客滞留原因”(如某通道狭窄导致拥堵),为景区硬件改造提供依据(如拓宽通道、增加出口)。

优化预警阈值:根据历史数据修正 “拥挤阈值”(如冬季游客穿戴厚重,人均占用面积增加,需下调密度阈值)。

三、落地关键:平衡 “技术效率” 与 “游客体验”

大数据监控并非 “技术越复杂越好”,需避免过度管控导致游客体验下降,核心注意事项如下:

隐私合规优先:

采集游客移动数据(WiFi / 蓝牙)时,需进行匿名化处理(仅获取设备 ID,不关联个人信息),符合《个人信息保护法》;视频监控仅用于 “人流计数”,不存储游客面部信息。

提前向游客公示 “数据采集用途”(如 “为优化游览路线,将使用您的位置数据”),提供 “拒绝授权” 选项(不影响基础游览)。

分级管控,避免 “一刀切”:

按区域重要性设定不同阈值:如 “核心景点(如佛像前)” 阈值为 1 人 /㎡,“开阔广场” 阈值为 2 人 /㎡,避免因局部拥挤关停整个区域。

区分 “预警” 与 “管控”:轻度拥挤(黄色预警)仅推送引导信息,重度拥挤(红色预警)才启动限流,减少对游客行程的干扰。

“技防 + 人防” 联动:

技术系统仅为 “决策辅助”,需配备现场工作人员(如流动疏导员),应对突发情况(如老人摔倒导致局部拥堵)。

培训一线人员使用 “移动管理端”,实时接收告警信息,快速响应(如 5 分钟内抵达高风险区域)。

四、典型案例:已落地的成熟实践

故宫博物院 “智慧故宫”:

技术:通过闸机票务 + AI 视频监控,实现 “实时在园人数”“各宫殿区域密度” 监控,结合分时段预约(上下午各 3 万人),避免中轴线(太和殿区域)扎堆。

效果:高峰时段局部拥挤率下降 40%,游客平均游览时长增加 30 分钟。

杭州西湖 “客流智控平台”:

技术:融合 “游船票务数据 + 沿湖视频监控 + 游客 APP 轨迹”,生成西湖沿岸热力图,在断桥、苏堤等热门地段设置 “1.2 人 /㎡” 阈值。

干预:当断桥密度超标时,通过 “景区广播 + 高德地图提示” 引导游客从白堤绕行,同时增开环湖电瓶车疏散人流。

五、总结:大数据监控的核心价值

大数据实时监控景区客流量,本质是将 “被动应对拥挤” 转为 “主动预防扎堆”,其价值不仅在于 “安全管控”,更在于:

对游客:减少排队时间,提升游览舒适度(避免 “看人头”);

对景区:优化资源配置(如根据客流调整保洁 / 安保人员分布),提升品牌口碑;

对行业:为 “智慧旅游” 提供可复制的技术范式,推动景区从 “粗放管理” 向 “精细化运营” 转型。

未来随着 5G、AI 大模型的发展,系统还可实现 “更智能的引导”(如基于游客偏好推荐路线)、“更精准的预测”(结合实时交通数据预判入园高峰),进一步降低人流扎堆风险。

需求留言:

需求留言: