一、边缘大脑:智慧交通的 "神经中枢"

"边缘大脑" 是部署在交通现场的智能边缘计算设备,如同城市交通的 "神经末梢",具备强大的本地数据处理能力,无需依赖云端即可完成复杂分析和决策。

核心特点:

位置优势:靠近数据源头 (摄像头、雷达) 部署,减少传输延迟

全能处理:集成 CPU+GPU+NPU 异构计算架构,形成 "超级大脑"

实时响应:毫秒级处理速度,比传统云端方案快 10 倍以上

自主决策:本地完成分析、判断和控制指令生成

二、单盒处理 64 路视频流:技术突破与实现

1. 硬件 "心脏":高性能异构计算架构

组件 | 功能 | 性能亮点 |

多核 CPU | 系统控制、任务调度、结果上传 | 8 核 @2.4GHz+,处理逻辑判断和系统管理 |

专用 NPU | AI 模型推理、特征提取 | 6-64TOPS 算力 (INT8),支持大规模并行计算 |

GPU | 视频解码、图像处理 | 支持多路高清视频并行解码 |

高速内存 | 数据缓存、快速存取 | 8GB+,满足 64 路视频同时处理需求 |

典型代表:万物纵横(DA072SAI边缘计算盒子,采用高集成CV186AH智能视觉深度学习芯片,搭载6核ARM A53处理器,主频1.6GHz,提供7.2TOPS@INT8的超强算力)和海康威视 iDS-6600NX (64TOPS 算力) 均支持 64 路 1080P 视频解码分析 。

2. 视频处理 "流水线":高效并行处理机制

边缘大脑采用 "三阶段流水线" 处理架构,实现 64 路视频流的高效并行处理:

阶段一:并行解码

硬件加速解码:每路视频独立解码,支持 H.264/H.265 格式

采用生产者 - 消费者模型:解码与预处理解耦,利用环形缓冲区实现帧级并行

阶段二:AI 分析

模型轻量化:采用 YOLOv5s 等轻量模型 (仅 14.3MB),推理速度达 45FPS

并行推理:

数据并行:多视频流同时输入不同模型实例处理

模型并行:将大模型拆分为子模块,多处理器协同计算

算子并行:利用 SIMD 指令集加速卷积等计算密集型操作

阶段三:智能决策

多维度分析:车辆识别、流量统计、违章检测、异常行为预警等

本地决策:直接控制信号灯、发布诱导信息,无需等待云端指令

3. 核心技术突破:从 "不可能" 到 "标配"

突破一:计算资源的极致优化

采用 "轮询 + 关键帧" 策略:非关键帧快速扫描,关键帧深度分析

动态调整分辨率:根据场景复杂度自动降低非关键区域分辨率

突破二:视频流管理的智能调度

优先级分配:事故现场、拥堵路段视频优先处理

弹性扩展:资源紧张时自动降级处理,确保关键任务不掉链子

三、城市治理效率提升 3 倍:真实效益全解析

1. 通行效率:从 "拥堵常态" 到 "一路畅通"

效率指标 | 传统方式 | 边缘大脑 | 提升效果 |

主干道通行速度 | 基准值 | 提高 32% | 平均车速提升 19-32% |

高峰期拥堵持续时间 | 基准值 | 缩短 41% | 拥堵指数下降 28-40% |

信号控制延误 | 基准值 | 降低 20% | 路口停车次数减少 30% |

绿波带通行效率 | 基准值 | 提升 44% | 桐乡试点数据 |

典型案例:深圳智慧路口通过边缘设备实时分析 16 路摄像头数据,利用强化学习算法在 100 毫秒内调整绿灯时长,使路口平均等待时间减少 31%,拥堵指数下降 28% 。

2. 事件响应:从 "姗姗来迟" 到 "分秒必争"

事故响应:

检测时间:从传统的 2-3 分钟缩短至 15 秒内

处置速度:提升 5 倍,次生事故发生率降低 37%

违章抓拍:

响应时间:从云端处理的 4.2 秒降至 0.8 秒

抓拍准确率:达 99.2%,日均抓拍量增加 3 倍

应急处理:

暴雨积水等突发情况:边缘设备实时感知,30 米外司机立即收到预警

雷视融合案例:晚高峰网约车变道引发拥堵,边缘计算8 分钟内算出解决方案并执行,道路恢复顺畅

3. 资源利用:从 "高耗低效" 到 "绿色智能"

带宽节省:视频数据上传量减少 80%,带宽需求降低 67%

能耗优化:边缘节点功耗仅 45W,比传统方案降低 80%

算力利用率:从虚拟机的 68% 提升至 89%,内存碎片率降低 73%

四、边缘大脑的 "超能力":四大核心优势

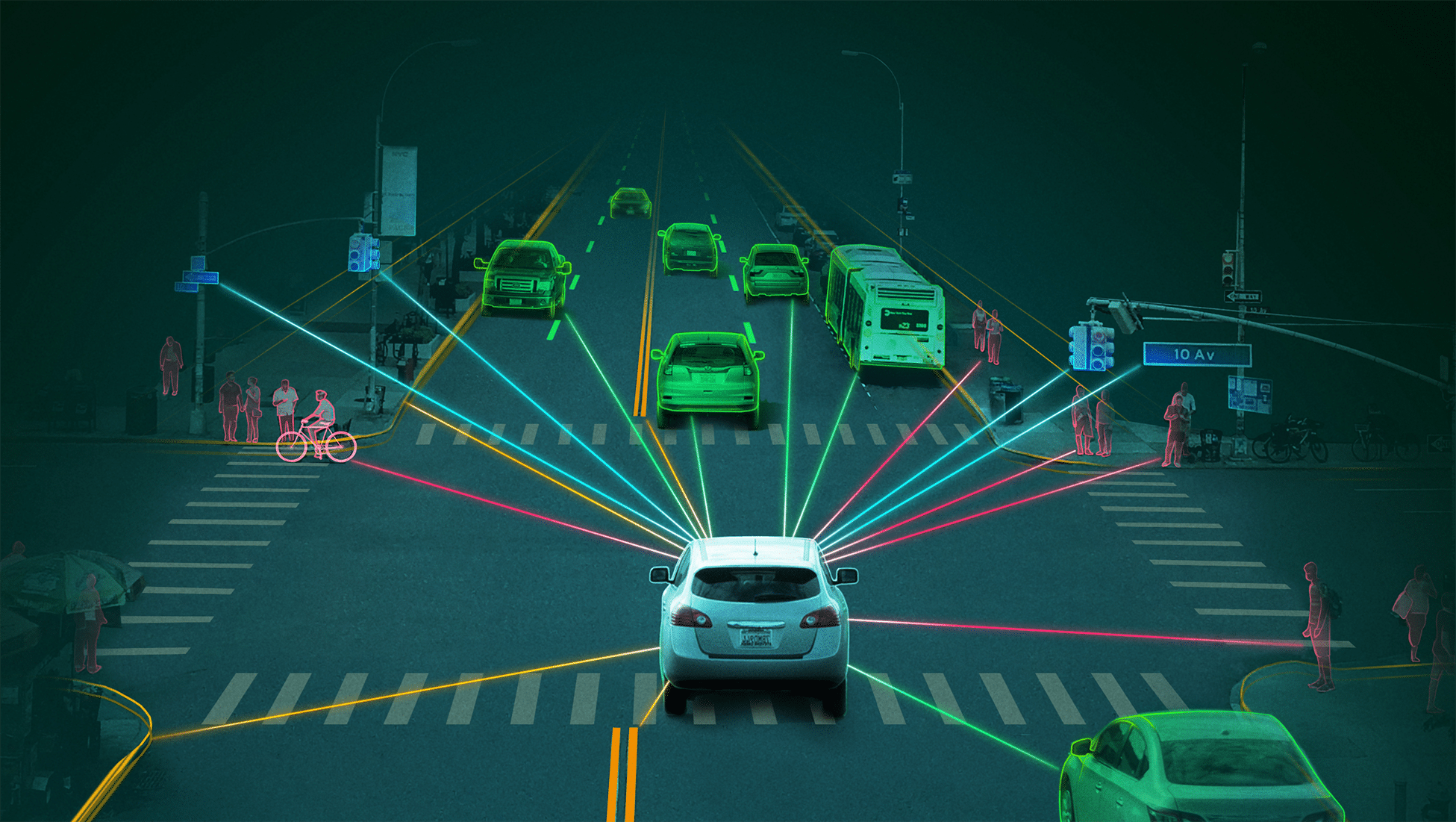

1. 毫秒级响应:实时决策的 "最强大脑"

目标识别延迟:中位数低至 8.3ms(北京亦庄示范区测试)

行人闯入检测到警报触发:仅需0.3 秒

违章行为识别到抓拍:10ms 内完成车牌识别、行为分析与信号控制决策

2. 本地化智能:数据安全与隐私的守护者

敏感数据本地处理,减少数据泄露风险

网络中断时仍能独立运行,系统可靠性提升

符合《数据安全法》要求,隐私保护更严格

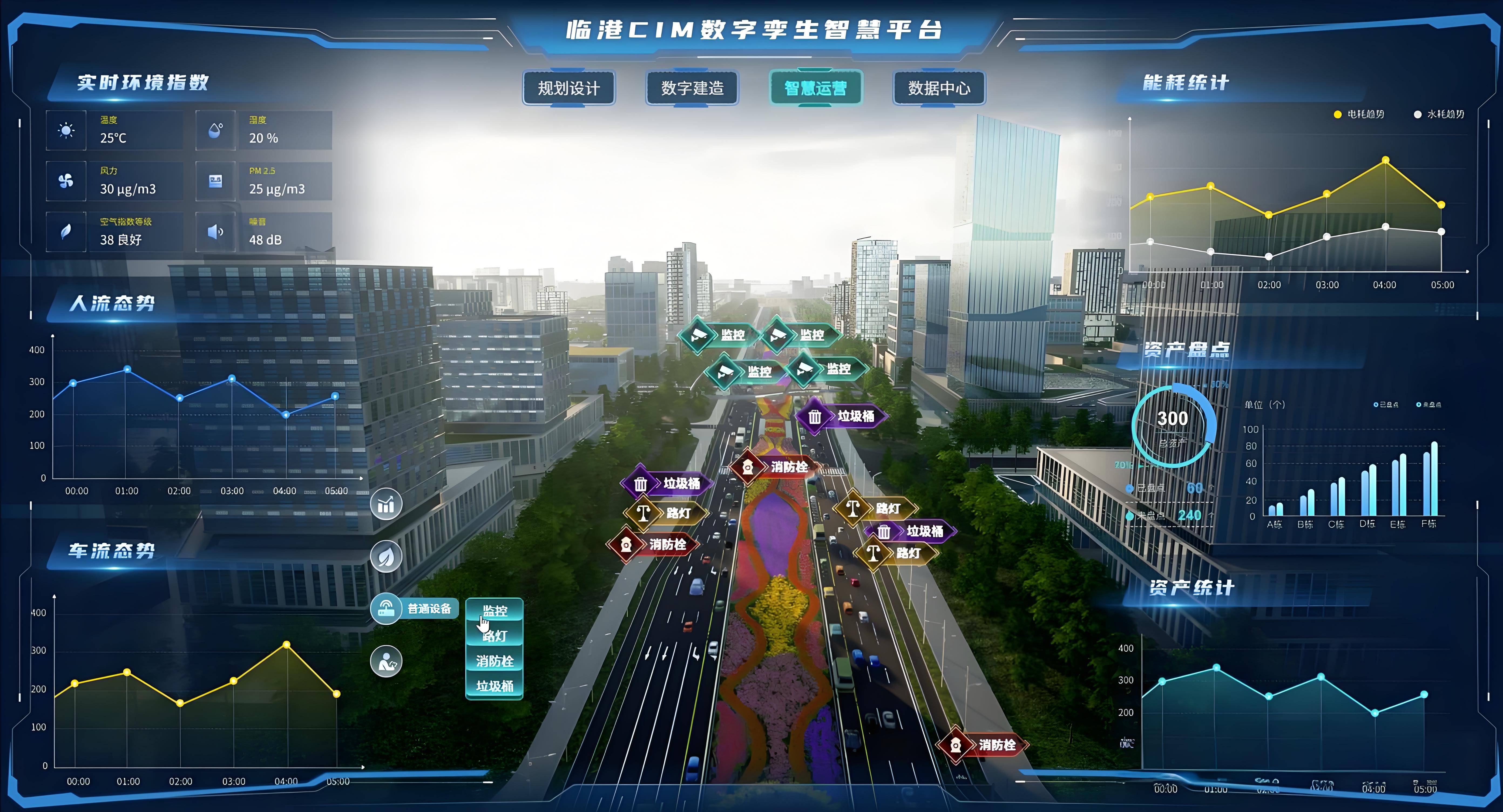

3. 云边协同:构建城市交通 "智慧网络"

形成 "端 - 边 - 云" 三级架构:

边缘层:负责实时性要求高的任务 (视频分析、信号控制)

云端:处理历史数据分析、模型训练、全局优化

优势互补:边缘处理 90% 的实时数据,云端专注深度分析和策略制定

4. 多模态融合:全方位感知的 "城市眼睛"

视频 + 雷达融合:全方位感知路口信息,识别准确率提升 28%

多摄像头协同:构建路口全息图像,检测盲区减少 68%

数据互补:弥补单一传感器缺陷,在逆光、遮挡等复杂场景仍保持高准确率

五、落地案例:从概念到现实

香港繁华路口升级:

部署博研智通边缘智能体 (BYZT-MEC);全方位感知分析路口数据,实时优化信号控制。

效果:城市拥堵率降低 15-20%

杭州城市大脑:

路侧单元 (RSU) 实时采集数据,边缘节点预测交通流;动态调整信号灯配时;

效果:主干道通行效率提升 35%,碳排放降低 22%

桐乡车路云一体化:

每个路口部署 4 台路侧边缘计算单元,连接 8 台激光雷达、20 台融合感知相机实现 "感知 - 分析 - 执行" 闭环。

效果:可变车道每天自动切换 15 次,左转排队长度减少一半

六、未来展望:城市治理的 "智慧引擎"

随着 5G 和 AI 技术发展,边缘大脑将进一步进化:

算力提升:下一代芯片算力将达 100+TOPS,支持 128 路以上视频流处理

算法升级:多模态大模型部署,实现更精准的行为预测和风险预警

全域协同:车 - 路 - 云深度融合,构建城市级数字孪生体,实现 "一个大脑管全城"

结语:边缘大脑正彻底改变城市交通治理模式,将效率提升 3 倍不再是神话。这种 "边缘智能" 不仅让交通更畅通、更安全,还为智慧城市建设奠定了坚实基础,开启了城市治理的 "智慧新纪元"。

注:效率提升数据来源于各城市实际部署案例的公开报道,因场景差异可能有所浮动。

需求留言:

需求留言: