国产智算卡市场的格局剧变,是技术突破、政策导向与市场需求共同作用的结果。华为昇腾市占率突破 23%、英伟达份额缩水 21% 的背后,隐藏着多重深层逻辑:

一、美国出口管制的 “自毁式” 效应

美国对华高端芯片的持续封锁直接动摇了英伟达的市场根基。2022 年以来,从 A100/H100 到 A800/H800,再到 2025 年 H20 的全面禁售,英伟达被迫不断推出性能缩水的特供芯片。例如,H20 的算力仅为 H100 的 15%,但价格却高出 50%,这种 “高价低能” 的产品难以满足国内大模型训练需求。更关键的是,美国政策切断了英伟达与中国市场的技术迭代闭环 —— 失去了全球最大的 AI 应用场景,其 CUDA 生态的领先优势正在被逐步瓦解。反观华为昇腾,凭借供应链本土化率超 85% 的优势,不仅实现了从芯片设计到封装测试的全流程自主可控,更通过与中芯国际合作,在 14nm 工艺上量产昇腾 910B 芯片,性能达到 A100 的 80%,彻底打破了 “国产芯片无法替代英伟达” 的偏见。

二、国产技术的系统性突破

华为昇腾的崛起并非单点突破,而是构建了 “芯片 - 框架 - 应用” 的全栈生态:

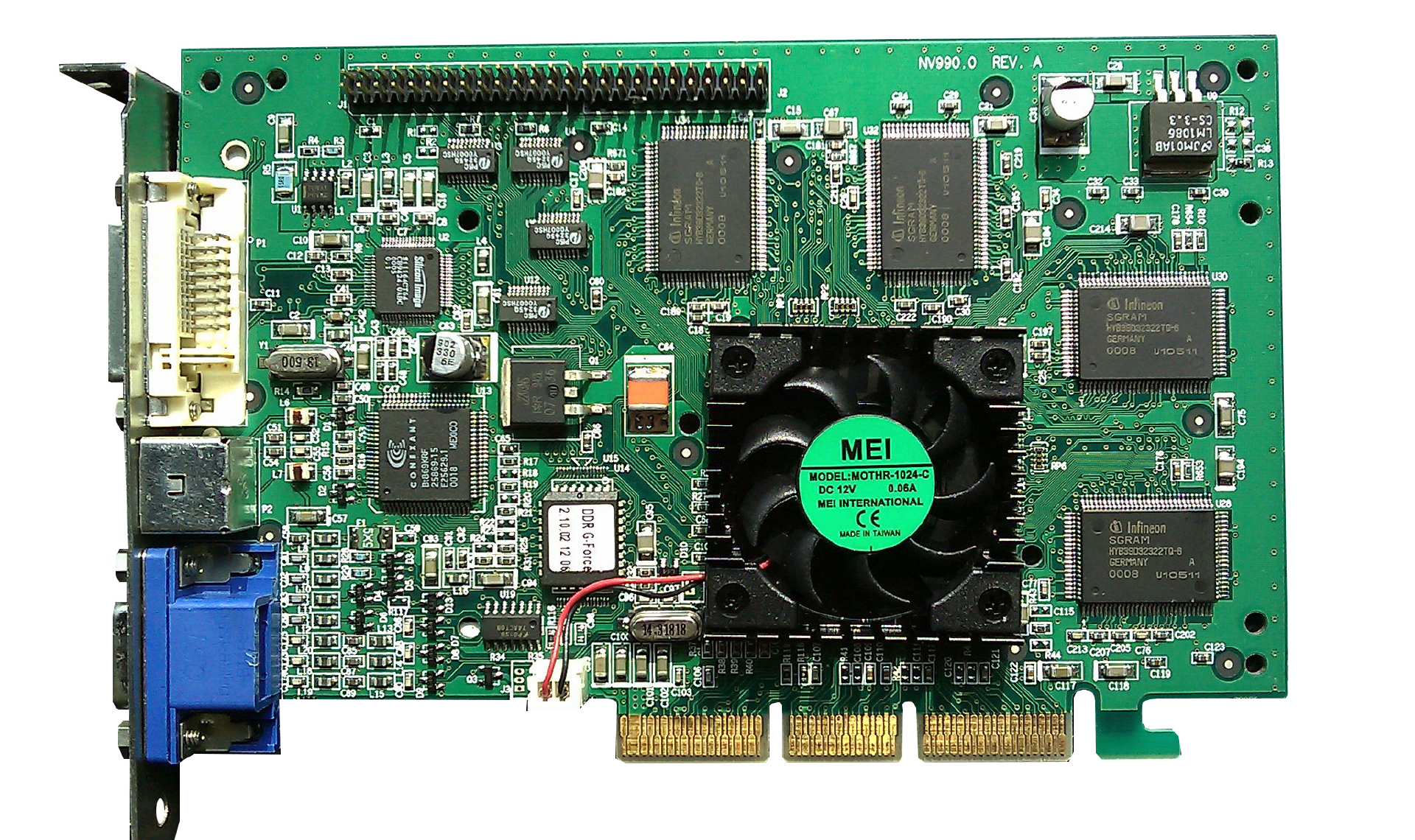

硬件架构创新:昇腾 384 超节点通过全对等互联总线技术,实现 384 颗芯片 2.8Tbps 卡间带宽,训练 MoE 大模型的性能较传统集群提升 3 倍。这种 “非摩尔补摩尔” 的思路,在 14nm 工艺限制下仍能支撑万亿参数模型训练,成为全球唯一支持 DeepSeek V3/R1 在单集群内完成专家并行的方案。

软件生态适配:昇思 MindSpore 框架通过动态图编译优化和分布式智能调优,实现 PyTorch 模型零代码迁移,训练效率提升 40%,线性度突破 96%。截至 2025 年,已有超过 80 个大模型在昇腾平台完成适配,孵化 6000 + 行业解决方案。

场景化落地能力:从交通银行的智能风控到瑞金医院的 AI 辅助诊断,昇腾算力已渗透至金融、医疗、电力等 11 大行业。例如,深圳天虹基于昇腾构建的 “百灵鸟” 零售模型,每月处理 300 万次请求,企业效率提升 30%。这种 “从实验室到生产线” 的快速转化能力,让国产智算卡真正实现了 “可用、好用、易用”。

三、政策与市场的双重驱动

中国政府通过 “东数西算” 工程、算力券补贴等政策,为国产智算卡创造了规模化应用场景。例如,上海发放 6 亿元算力券,直接降低企业使用昇腾算力的成本近 50%;中国移动呼和浩特智算中心采用 100% 国产芯片,单集群规模达 1.8 万卡,算力密度全球领先。与此同时,市场需求的结构性变化也在重塑竞争格局 —— 随着 AI 从训练转向推理,国产芯片在性价比上的优势愈发凸显。

2024 年中国数据中心加速卡中推理卡占比已超 57%,而昇腾 910B 在推理场景的性能与 H20 相当,但成本低 30%,吸引字节跳动、百度等企业批量采购。更值得关注的是,国内已形成 “昇腾 + 寒武纪 + 壁仞” 的多元化供给体系,2025 年 Q1 寒武纪营收暴涨 42.3 倍,国产芯片整体市占率突破 40%,这种集群式突破让英伟达难以招架。

四、全球算力格局的重构

英伟达的衰落与华为昇腾的崛起,本质上是两种技术路线的竞争。英伟达依赖 “性能 - 生态 - 利润” 的闭环,而华为则通过 “架构创新 + 场景定义 + 生态开放” 开辟新路径。这种转变在超算领域尤为明显:华为 Atlas 900 SuperCluster 通过超节点技术,将数万张昇腾卡整合成一个 “超级大脑”,在 2025 年全球超算 TOP500 榜单中占据 12 席,而英伟达因 H20 禁售导致其中国客户集群规模停滞在数千卡级别。更深远的影响在于,中国正通过 OISA(全向智感互联架构)等技术标准,推动全球算力基础设施的 “去英伟达化”。这种技术主权的争夺,将决定未来 AI 时代的产业话语权。

当前,国产智算卡已从 “替代者” 升级为 “引领者”。随着昇腾 950 系列在 2026 年的量产,以及全国 30 多个智算中心的落地,中国有望在 2027 年前实现智能算力自主率超 70%。这场算力革命的终极意义,不仅在于打破 “卡脖子” 困境,更在于重新定义全球 AI 产业的游戏规则 —— 当技术创新不再被单一企业垄断,当算力资源真正成为普惠性基础设施,人工智能才能释放出推动人类进步的最大潜能。

需求留言:

需求留言: