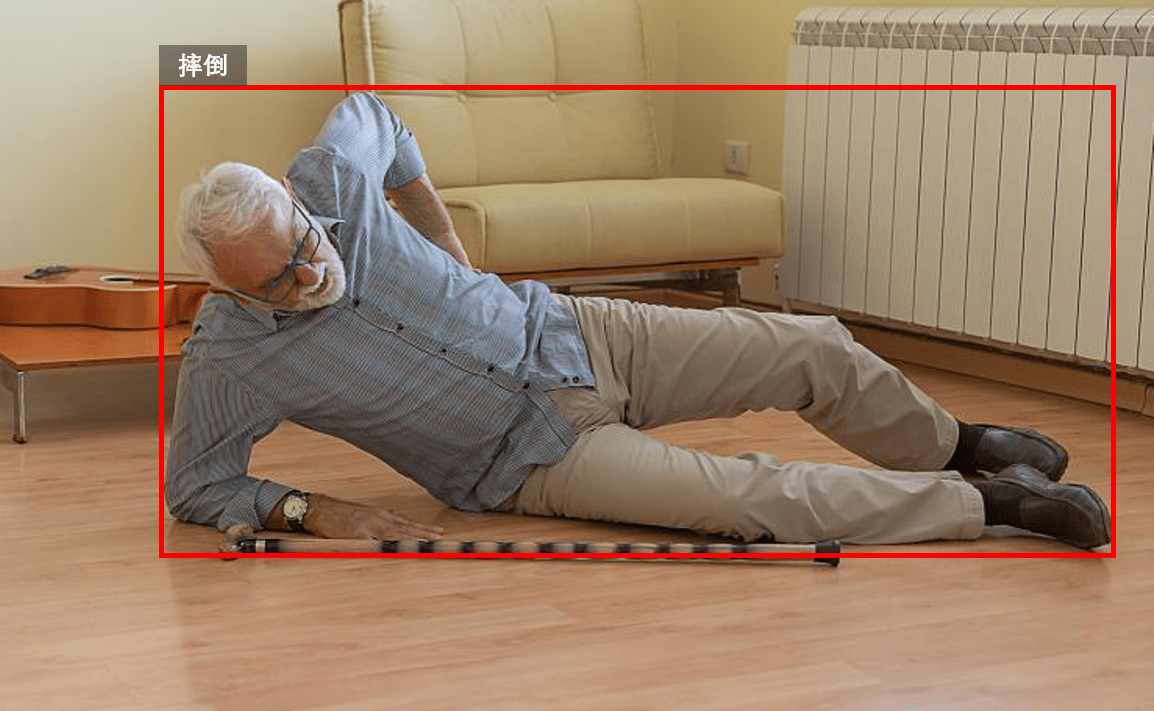

在 2025 年,跌倒检测算法正从被动响应向预测性防护与 IoT 深度联动的方向演进,这一转变将重构居家安全、医疗监护和养老服务的底层逻辑。以下是基于技术突破、市场需求和政策导向的关键趋势分析:

一、预测性防护:从 “事后报警” 到 “事前干预”

1. 风险预判的多模态数据融合

通过整合生理指标(心率变异性、血氧)、行为特征(步态稳定性、平衡能力)和环境参数(地面湿滑度、障碍物分布),算法可构建动态风险评估模型。例如,智绅科技的系统通过毫米波雷达监测老人步态变化,结合长期行为数据(如连续一周步态不稳)预判跌倒概率上升,并主动建议医学评估。这种 “数据 - 模型 - 干预” 的闭环,使跌倒预防从经验判断转向精准量化。

2. 边缘计算驱动的实时预警

边缘设备(如智能音箱、网关)可本地处理高频数据(如毫米波雷达的微动作监测),实现亚秒级风险识别。例如,点可科技的毫米波雷达设备通过高密度天线阵列和 DSP 信号处理技术,不仅能检测快跌,还能识别 “蹲下跌倒”“跌倒后爬出检测区域” 等复杂场景,误报率低于 5%。结合 LoRa/Zigbee 低功耗通信,预警信息可同步触发灯光调节、防滑垫部署等物理干预措施。

3. 个性化模型与动态校准

算法将根据用户年龄、健康状态和生活习惯进行动态参数调整。例如,针对帕金森患者的步态震颤特征,荣耀的 AI 模型通过 HTEE 可信执行环境实现端侧数据脱敏处理,结合时序建模模块(Temporal Module)优化跌倒姿态识别,复杂场景下误报率较传统方案降低 78%。这种 “千人千面” 的防护策略,显著提升了算法的泛化能力。

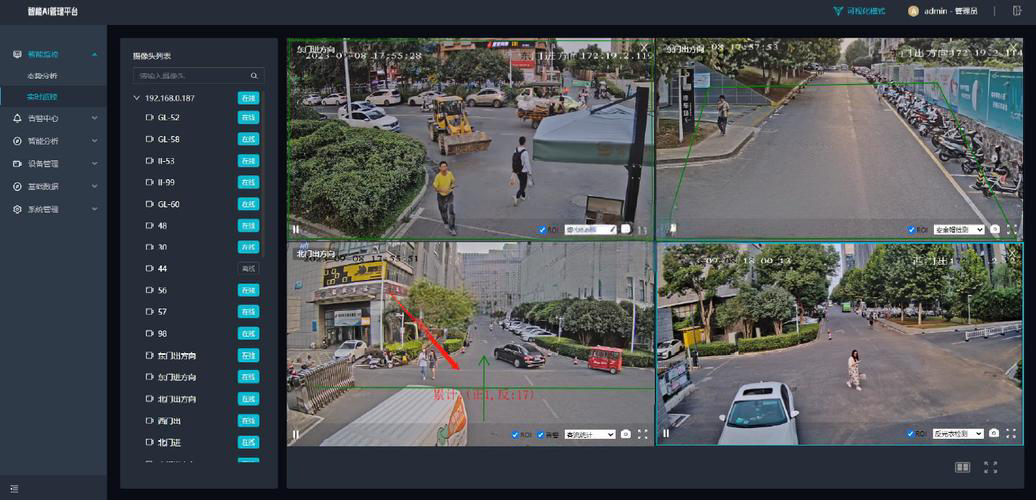

二、IoT 联动:从 “单点监测” 到 “系统协作”

1. 全场景环境感知网络

通过部署毫米波雷达、压力传感器、温湿度传感器等 IoT 终端,构建覆盖客厅、浴室、卧室的三维数字孪生模型。例如,当浴室地面湿滑度超标时,系统自动推送防滑提醒;夜间频繁起身可能预示睡眠障碍,触发健康预警。这种 “环境 - 行为” 的关联分析,使风险识别从单一动作扩展到场景上下文。

2. 设备协同的应急响应机制

跌倒事件触发后,IoT 设备通过 ** 规则引擎(如 IFTTT)** 实现多设备联动:毫米波雷达检测到跌倒→智能音箱播报应急指引→远程解锁门禁→开启室内照明→同步向家属和社区服务中心发送含定位信息的警报。部分高端方案(如苹果 Watch Series 10)还支持自动拨打紧急服务,并在用户无响应时共享实时位置。这种 “检测 - 分析 - 响应” 的闭环,将救援时间缩短至分钟级。

3. 医疗级数据互通与平台整合

算法输出的跌倒风险数据正与电子健康档案(EHR)、远程医疗平台深度对接。例如,九安医疗的智能手环通过 CFDA 认证,其跌倒检测数据可直接同步至医院信息系统,辅助医生制定康复计划。保险公司也开始将跌倒监测纳入长期护理险产品,通过数据分析优化理赔流程并降低赔付风险。

三、技术突破:从 “单一模态” 到 “全维度感知”

1. 多模态算法的精准性革命

融合视觉(2D/3D 姿态估计)、惯性测量(IMU)和毫米波雷达数据的算法成为主流。例如,陌讯科技的方案通过 RGB-thermal 双模态输入和遮挡感知推理(occlusion-aware inference),在复杂场景下将误报率从 32.6% 降至 7.2%,并在 Jetson Nano 上实现 68ms 低延迟推理。这种技术突破解决了传统方案在家具遮挡、光照变化等场景下的失效问题。

2. 轻量化模型与端侧智能

边缘设备的算力提升使高精度模型本地化部署成为可能。例如,智谱 AI 的 GLM-Edge-V-2B 多模态模型在高通骁龙 8 Elite 平台上实现 70tokens/s 的推理速度,内存占用仅 3.4GB,可实时分析跌倒姿态并联动智能家居设备。这种 “端侧优先” 策略不仅保护隐私,还能在断网环境下维持基本防护功能。

3. 硬件创新与传感器融合

毫米波雷达技术的迭代是关键突破点。点可科技的设备通过高密度天线阵列和底层信号处理优化,在 20 平方米范围内实现厘米级精度的人体姿态还原,甚至能区分 “弯腰捡物” 与 “跌倒” 的细微差异。华为 Watch GT 系列则采用 TruSeen™5.5 算法,结合气压传感器识别高度变化,进一步提升户外跌倒检测准确率。

四、伦理与合规:从 “技术可行” 到 “责任可控”

1. 隐私保护的硬件级方案

端侧处理成为标配:荣耀的 Magic Live 引擎将敏感数据(如面部信息)完全本地化分析,处理后立即销毁;点可科技的毫米波雷达通过非视觉监测技术,在浴室等敏感场景实现 “隐私零暴露”。部分厂商还引入联邦学习,在不共享原始数据的前提下优化跨用户模型。

2. 责任界定与风险管控

行业标准的建立正在加速。国家药监局已启动智能跌倒探测器的医疗器械分类界定工作,要求医疗级设备准确率≥93.5%、响应时间≤1.5 秒。企业通过数字孪生模拟和压力测试验证算法鲁棒性,例如三星 Galaxy Watch 8 的跌倒检测功能需通过 ISO/IEC 42001 人工智能管理体系认证,覆盖从数据采集到应急响应的全生命周期。

3. 用户体验的人性化设计

算法设计注重无感化交互与情感连接。例如,智能音箱在触发警报时,会先通过语音询问 “您是否需要帮助”,避免误报引发的恐慌;部分系统还支持自动生成安全日报,以图文形式推送至子女手机,在保障安全的同时减少老人对 “被监视” 的抵触。

五、市场格局:从 “技术竞争” 到 “生态构建”

1. 主流厂商的产品矩阵升级

消费电子巨头与医疗企业加速布局:

苹果:Watch Series 10 通过 FDA 认证的 ECG 和睡眠呼吸暂停筛查功能,强化医疗属性;

三星:Galaxy Watch 8 集成 One UI 8 系统,实现跌倒检测与智能家居的无缝联动;

九安医疗:推出 CFDA 认证的医疗级手环,与长护险体系对接,2024 年市场占有率位居前列。

2. 细分市场的爆发与商业模式创新

居家养老:政府补贴政策推动设备普及,如北京市为 65 岁以上独居老人免费配发智能手环,年度预算达 1.24 亿元;

保险科技:中国人寿等机构将跌倒监测嵌入长期护理险,通过 “硬件 + 数据 + 服务” 模式降低赔付成本;

特殊行业:建筑工地、矿井等场景引入工业级跌倒检测设备,结合 UWB 定位实现精准救援。

3. 产业链协同与标准制定

从传感器(歌尔股份)、芯片(高通)到云平台(阿里云)的全产业链协同效应凸显。国家层面,《智能可穿戴健康监测设备通用技术要求》(GB/T 43892-2024)首次将跌倒检测精度、响应延迟纳入强制标准,推动行业规范化发展。

六、挑战与应对策略

1. 技术瓶颈与解决方案

复杂场景适应性:通过生成对抗网络(GAN)模拟极端环境(如低光、强干扰)数据,提升算法鲁棒性;

能耗与算力平衡:采用模型蒸馏、动态稀疏化等技术压缩模型体积,例如 GLM-Edge-V-2B 通过 INT4 混合量化将参数压缩至原始模型的 25%;

多设备兼容性:推动 Matter 协议在跌倒检测领域的应用,解决不同品牌设备的通信壁垒。

2. 伦理与社会接受度

隐私透明化:提供 “数据沙盒” 供用户自主管理数据权限,例如华为的隐私保护官网公示数据处理全流程;

教育与认知提升:通过社区培训、适老化交互设计(如大字体、语音导航)降低老年用户使用门槛。

3. 成本与规模化

国产替代降本:华为、小米等企业通过自研芯片(如麒麟 A2)和传感器国产化,推动主流机型价格下降 15%-20%;

共享经济模式:养老机构可采用 “设备租赁 + 数据服务” 模式,降低初期投入成本。

结语

2025 年的跌倒检测技术将不再局限于单一功能,而是通过预测性防护、IoT 联动、多模态融合构建 “安全 - 健康 - 服务” 的三位一体生态。这一转变不仅依赖算法优化,更需要硬件创新、政策支持和商业模式的协同突破。当技术以 “隐形守护者” 的姿态融入日常生活,老年人将在尊严与自由中享受更有掌控感的晚年,而这正是科技赋能老龄化社会的终极价值。

需求留言:

需求留言: