在高危作业场景中,AI 跌倒检测与无人机救援的结合正通过技术创新重构工地安全防护体系。这一解决方案以 “实时监测 — 智能预警 — 快速响应” 为核心逻辑,利用计算机视觉、边缘计算和无人机自主飞行技术,实现了从隐患发现到应急处置的全流程自动化,显著提升了工地安全管理的精准性与时效性。

一、技术架构与核心功能

AI 跌倒检测的三重保障

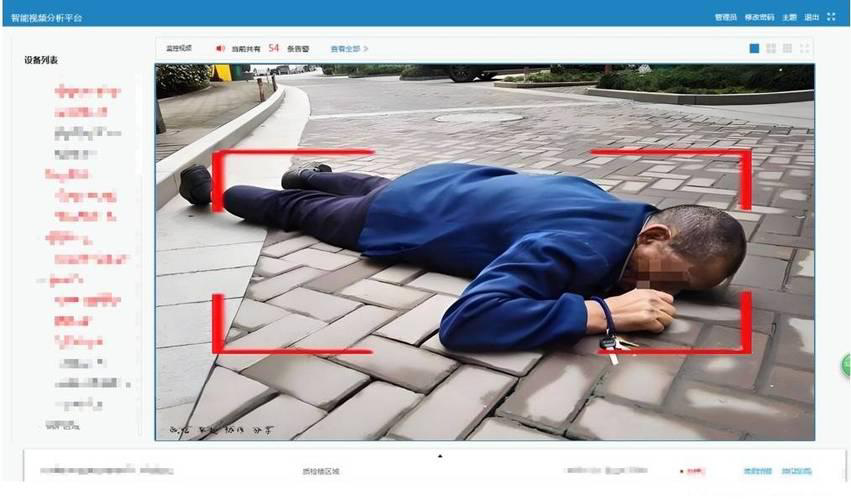

系统通过多模态数据融合实现精准识别:首先,部署在高空作业平台、深基坑周边等区域的高清摄像头(支持 4K/8K 分辨率)实时捕捉人员姿态,基于 YOLOv5-falldown 等轻量级深度学习模型进行骨骼关键点检测。算法通过分析关节点角度变化(如髋关节与膝关节夹角)和运动轨迹,可在 200ms 内判断是否发生跌倒。

其次,智能安全帽内置的 IMU 传感器(加速度计 / 陀螺仪)通过监测人体运动状态,与视觉数据形成交叉验证,避免单一模态误判。例如,当传感器检测到异常加速度且摄像头同步捕捉到倒地姿态时,系统才会触发警报。此外,环境传感器(温湿度、光照度)的实时数据被纳入分析模型,可识别因高温中暑、低血糖等引发的跌倒前兆(如步态不稳、突然停顿),实现提前 3 秒预警。

无人机救援的智能响应链路

一旦检测到跌倒事件,系统立即启动 “三维定位 — 路径规划 — 物资投送” 的闭环流程:

精准定位:基于 UWB 厘米级定位技术,结合摄像头画面分析,可将跌倒位置误差控制在 0.3 米以内。

自主导航:无人机搭载激光雷达(LiDAR)与双目视觉系统,通过 SLAM 算法构建实时地图,动态避开塔吊、脚手架等障碍物。例如,大疆机场 3 平台的无人机可在复杂环境中实现自主起降与航线调整,响应时间缩短至 3 秒内。

应急处置:无人机根据预设预案自动投放急救包(含止血带、氧气瓶)或定位信标,并通过机载扬声器引导周边人员协助救援。在浙江某项目中,无人机通过点云建模生成三维场景,指导救援人员快速抵达事故现场,将救援效率提升 70%。

二、实战效能与成本优化

安全管理的质效跃升

该方案在多个重大项目中已验证其价值:

隐患发现率提升:广州南沙某项目通过无人机 AI 巡检系统,将传统人工巡检需半天完成的区域压缩至 1-2 小时,违规行为识别准确率达 98%,累计预警未戴安全帽、临边防护缺失等隐患 29 次。

事故响应速度突破:天津空客二线工地引入 AI 巡查机器狗,单次巡查耗时从 3 小时降至 1 小时,结合无人机救援系统,将事故处置时间从 15 分钟缩短至 3 分钟。

风险防控前置化:津潍高铁项目通过 BIM 与无人机数据融合构建三维防护网,提前识别机械臂侵入高速公路等风险,避免了潜在的重大事故。

全生命周期成本优势

经济性分析显示,该方案具备显著的投入产出比:

初期投入:以中型工地(200 人规模)为例,部署 AI 跌倒检测系统(含 50 个摄像头、200 台智能安全帽)与无人机救援单元(含 2 台无人机、1 个自动机场)约需 80-120 万元,相当于 1-2 名安全员的年薪。

长期收益:通过减少人工巡检(节省 60% 人力)、降低事故损失(如避免工伤赔偿、工期延误),系统可在 2-3 年内实现成本覆盖。例如,深圳某市政项目引入无人机巡检后,巡检效率提升 40%,年节省人工成本超 50 万元。此外,设备使用寿命普遍达 5-8 年,且支持模块化升级以适配新算法。

三、技术创新与行业实践

多模态数据融合的突破

系统通过边缘计算实现 “数据不出工地”:摄像头采集的视频流在本地服务器完成跌倒检测推理(采用 NVIDIA Jetson AGX Orin 等算力平台),仅将预警信息上传云端,既满足《数据安全法》对隐私保护的要求,又避免了网络延迟对响应速度的影响。同时,环境传感器数据(如风速、载重)与行为分析结果联动,可动态调整无人机巡航策略。例如,当监测到六级以上大风时,系统自动扩大塔吊作业区的巡检频次。

无人机技术的迭代升级

新一代工地无人机在续航、载荷与智能性上实现突破:

长航时作业:采用氢燃料电池的无人机续航可达 2 小时,支持全天候巡查。

精准投送:通过机械臂或电磁吸附装置,无人机可在 5 米高度实现医疗包的精准投放,误差小于 0.5 米。

集群协同:在超大型工地(如跨江大桥项目),多架无人机可通过 5G Mesh 网络实现任务分配,例如 1 架负责定位,2 架执行救援,1 架进行现场直播,形成立体化应急响应网络。

四、政策支持与行业标准

国务院 2025 年发布的《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》明确将 “AI 在安全生产监管、监测预警、应急救援中的应用” 列为重点任务,要求 “推动智能感知设备与救援装备的规模化应用”。地方层面,浙江嘉兴、广东南沙等地已出台专项政策,对采用无人机 AI 技术的工地给予安全文明施工措施费补贴,并将相关系统接入政府监管平台,实现数据互通与闭环管理。此外,住建部正在制定《智慧工地技术标准》,拟将 AI 跌倒检测与无人机救援纳入强制性条款,要求 2026 年起新开工项目全面部署。

五、挑战与优化路径

复杂环境适应性提升

针对夜间、暴雨等极端条件,可通过以下技术优化:

多光谱成像:融合红外热成像与可见光图像,确保夜间跌倒检测准确率不低于 95%。

抗干扰算法:采用联邦学习技术对不同工地的光照、粉尘数据进行训练,提升模型泛化能力。

系统可靠性保障

建立 “硬件冗余 + 软件容错” 机制:

双链路通信:无人机同时通过 5G 与 LoRa 网络传输数据,避免单一信道中断。

自诊断系统:定期对摄像头、传感器进行健康状态检测,当设备故障率超过阈值时自动触发报警并启动备用设备。

人机协同机制完善

在强调技术赋能的同时,需构建 “AI 辅助 — 人工复核 — 专家决策” 的协作模式。例如,当系统发出跌倒警报后,安全员可通过 AR 眼镜远程查看现场视频,确认后再指令无人机执行救援,避免因算法误判导致资源浪费。此外,定期开展跨部门应急演练(如无人机操作员、医护人员、施工班组协同训练),可进一步提升响应效率。

结语

AI 跌倒检测与无人机救援的结合,不仅是技术工具的革新,更是工地安全管理理念的范式转变。通过将 “事后处理” 转向 “事前预防”,该方案正在重塑建筑行业的安全防护逻辑。随着低空经济政策的落地(如浙江嘉兴计划 2027 年建成低空交通网络)和 AI 算法的持续优化,这一技术将在高危作业领域实现更广泛的应用,为 “零事故工地” 目标提供坚实的技术支撑。

需求留言:

需求留言: