建筑施工行业始终面临 “高风险、难监管” 的痛点,未佩戴安全帽、未穿反光背心等违规行为是引发坠落、碰撞等事故的主要诱因。传统监管依赖人工巡查,存在效率低、漏检率高、取证难等问题 —— 据住建部数据,超 60% 的工地安全事故与违规穿戴装备直接相关。如今,一项搭载AI 人脸识别技术的智能监管系统横空出世,以 98.5% 的识别准确率、3 秒内实时告警的核心优势,为工地安全筑起 “科技防线”。

技术内核:精准识别 + 极速响应的双重突破

这款算法的核心竞争力源于两大技术创新:

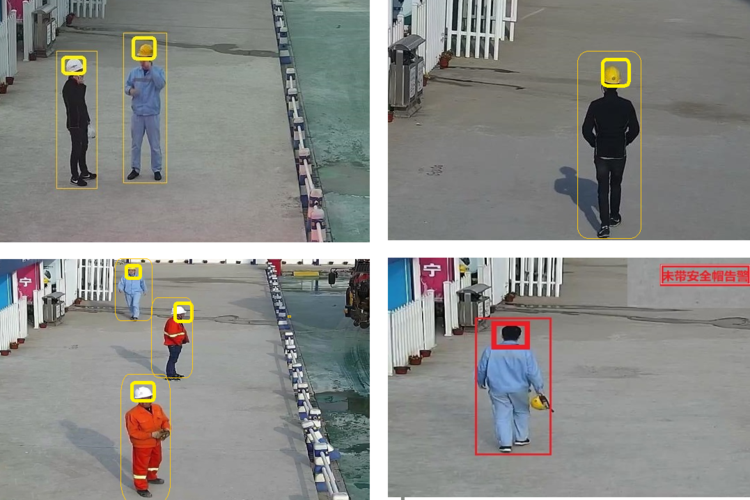

一是多场景精准识别能力。算法基于深度学习模型,通过百万级工地场景数据训练,可在强光、逆光、阴雨、夜间等复杂环境下,快速区分人脸特征与安全装备(安全帽、反光背心等)的匹配关系,不仅能识别 “未佩戴” 行为,还能精准判断 “佩戴不规范”(如安全帽歪斜、反光背心未系扣),规避传统视觉识别的误判漏洞,98.5% 的准确率远超行业平均水平(约 85%)。

二是端边云协同的极速响应。系统采用 “边缘计算 + 云端联动” 架构,前端摄像头捕捉画面后,边缘设备本地完成识别分析,无需等待云端算力反馈,3 秒内即可通过现场声光报警器、管理人员手机 APP、工地 LED 屏同步发出告警,同时自动抓拍违规画面、记录时间地点,形成不可篡改的违规证据链,解决了传统监管 “发现晚、取证难” 的痛点。

应用实践:从 “被动巡查” 到 “主动预警” 的管理变革

在长三角某超高层项目工地,这套系统已落地应用 3 个月,带来了显著的管理升级:

入口管控 “零漏检”:工地入口安装的智能闸机与算法联动,未穿戴合规装备的人员无法进入作业区域,彻底杜绝 “人情放行”;

作业区域 “全覆盖”:塔吊、脚手架、深基坑等高危区域部署移动摄像头,实时巡查作业人员装备穿戴情况,发现违规立即告警,管理人员可通过 APP 远程调度整改;

数据管理 “可视化”:系统后台自动生成违规统计报表,清晰呈现高频违规区域、人员及整改率,为工地安全培训、管理优化提供数据支撑。

该项目负责人表示,系统上线后,工地违规穿戴装备的发生率从之前的 23% 降至 1.2%,未发生一起因装备违规引发的安全事故,人工巡查人力成本减少 60%,安全管理效率提升 3 倍。目前,该技术已在全国 20 余个省市的超 500 个工地推广应用,覆盖房建、市政、轨道交通等多个领域。

行业影响:重构工地安全管理的 “科技生态”

这款算法的普及,正推动工地安全管理从 “被动应对” 向 “主动预防” 转型:

对企业而言,降低了安全事故风险与监管成本,同时满足了住建部门对智慧工地的验收要求,提升了项目合规性;

对监管部门而言,通过数据化、可视化的监管方式,实现了 “远程监管 + 精准执法”,减少了现场检查的人力投入;

对作业人员而言,实时告警与证据留存形成了有效的行为约束,倒逼安全习惯养成,从根源上保障了生命安全。

未来展望:技术迭代让安全防线更坚固

随着技术的持续升级,该算法还将融入更多智慧化功能:结合物联网(IoT)技术,实现对安全帽内置定位芯片的联动,精准追踪违规人员位置;加入行为分析模块,识别高空抛物、违规攀爬等危险动作;通过 AI 大模型优化,进一步提升复杂工况下的识别准确率,甚至实现 “预测性预警”—— 基于历史数据预判高风险违规场景,提前部署管控措施。

结语:科技赋能,让工地安全 “看得见、管得住”

从人工巡查到 AI 监管,从 “事后追责” 到 “事前预防”,未穿戴安全装备人脸识别算法的出现,不仅是技术的突破,更是工地安全管理理念的革新。98.5% 的准确率、3 秒极速告警,背后是科技对生命的敬畏。未来,随着 AI、物联网等技术与建筑行业的深度融合,智慧安全管理将成为工地标配,让每一位建设者都能在安全的环境中作业,为城市建设保驾护航。

需求留言:

需求留言: