1. 核心功能:从 “控制执行” 到 “智能协同”

PLC(可编程逻辑控制器)

核心是实时逻辑控制,专注于工业场景中的 “执行层” 操作:接收传感器信号(如温度、压力),按预设逻辑(梯形图、结构化文本编写)驱动执行器(电机、阀门等),完成时序控制、联锁保护等确定性任务。例如生产线中 “当传感器检测到物料到位,触发机械臂抓取” 的逻辑执行。

边缘计算控制器

核心是 **“控制 + 边缘智能” 协同 **,在 PLC 控制功能基础上,增加本地数据处理、边缘分析能力:可对传感器数据进行预处理(过滤噪声、聚合分析),运行轻量级 AI 模型(如设备故障预测),同时协调本地设备与云端的通信。例如智能工厂中 “实时分析设备振动数据,本地预警异常并同步至云端”。

2. 处理能力:从 “低算力实时” 到 “高算力柔性”

PLC

采用专用嵌入式芯片,算力较低(通常 MHz 级),但实时性极强(响应延迟≤1ms),适合处理固定逻辑的简单任务,不支持复杂算法(如机器学习)。内存和存储容量小(KB 至 MB 级),仅能存储控制程序和少量临时数据。

边缘计算控制器

多采用工业级 CPU(如 ARM Cortex-A 系列、x86 架构),算力可达 GHz 级,支持复杂数据处理(如实时视频分析、多设备数据融合)。内存和存储容量更大(GB 级),可运行操作系统(如 Linux、VxWorks),兼容 Python、C++ 等高级编程语言开发的算法。

3. 连接特性:从 “封闭工业总线” 到 “开放异构互联”

PLC

接口以工业总线为主(如 Profinet、Modbus、EtherCAT),以太网接口多为辅助功能,仅支持有限协议(如 TCP/IP 基础通信),不具备直接接入物联网的能力。通信对象通常是本地设备(传感器、执行器、其他 PLC),拓扑结构固定。

边缘计算控制器

支持多协议异构互联:既兼容传统工业总线(向下对接 PLC、传感器),又具备物联网接口(Wi-Fi、5G、LoRa)和协议栈(MQTT、CoAP、HTTP),可直接与云端平台、边缘节点或第三方系统通信。例如同时连接车间的 PLC、RFID 标签和云端 MES 系统。

4. 编程方式:从 “控制逻辑导向” 到 “多场景适配”

PLC

编程语言专用化,以梯形图(LD)、结构化文本(ST) 为主,语法贴近电气控制回路,工程师无需深厚编程基础即可上手,适合描述 “如果 A 则 B” 的确定性逻辑。

边缘计算控制器

编程方式更灵活:既支持 PLC 的传统编程语言(兼容控制逻辑迁移),也支持Python、C/C++、Java等通用语言,可开发数据处理脚本、AI 模型部署代码或网络通信模块,满足 “控制 + 分析 + 联网” 的复合需求。

5. 典型场景:从 “传统自动化” 到 “工业智能化”

PLC 的核心场景:

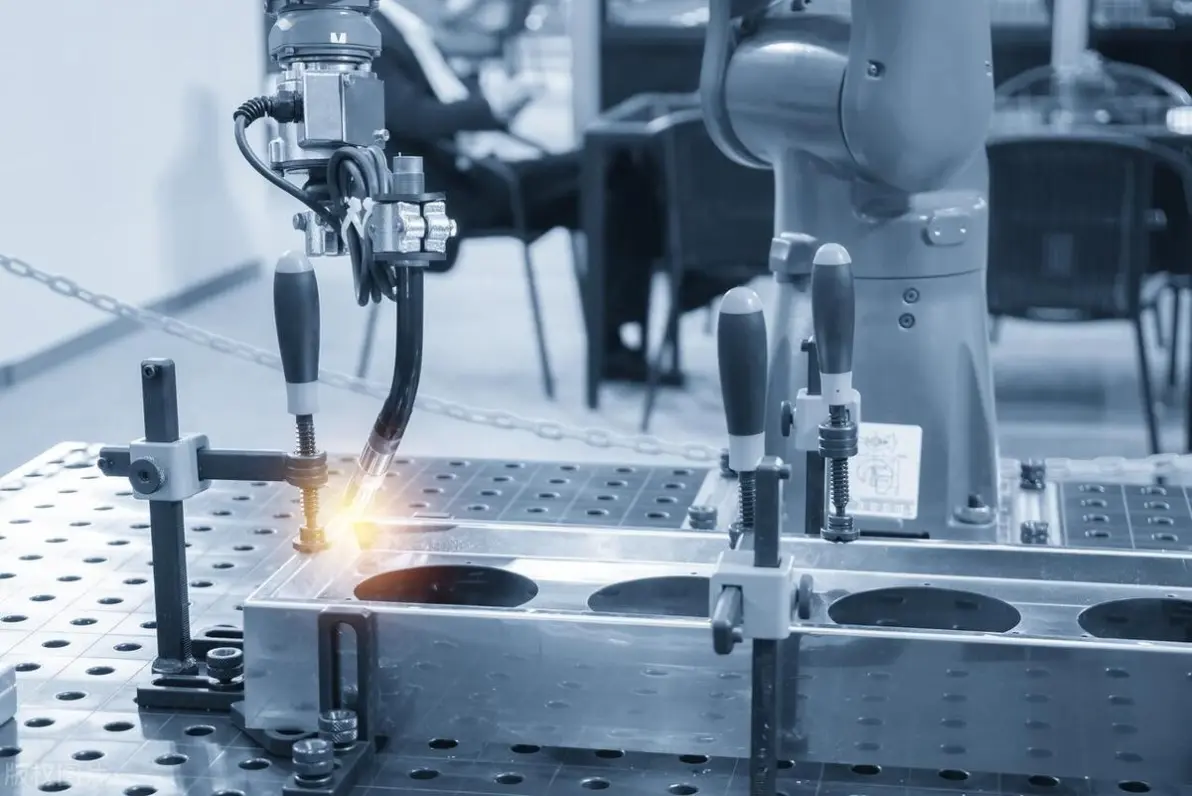

传统工业控制(如流水线逻辑控制、机床运动控制、电梯联锁保护),强调 “稳定可靠、低成本”,无需数据深度分析的场景。

边缘计算控制器的核心场景:

工业 4.0 转型场景(如智能车间设备状态监测、预测性维护)、物联网边缘节点(如智慧园区的多设备数据聚合)、需要本地智能决策的场景(如自动驾驶车辆的边缘端环境感知)。

总结:不是替代,而是协同

PLC 是工业自动化的 “执行基石”,擅长确定性控制;边缘计算控制器是 “智能化桥梁”,在控制基础上解决 “数据价值挖掘” 和 “跨系统协同” 问题。实际场景中,二者常配合使用:边缘计算控制器负责全局协调、数据分析和云端交互,PLC 专注于具体设备的实时控制。

需求留言:

需求留言: