物联网(IoT)平台是连接 “物、网、云、端” 的核心枢纽,需覆盖感知层(硬件)、网络层(传输)、平台层(核心能力)、应用层(用户交互) 全链路。从 0 到 1 构建需遵循 “需求先行、分层设计、安全贯穿、迭代优化” 的原则,以下是详细实施框架。

一、前期规划:明确目标与边界(避免盲目开发)

构建 IoT 平台的第一步不是选技术,而是清晰定义 “为什么做” 和 “做什么”,避免后期需求变更导致架构重构。

1. 需求分析:锁定核心场景

先明确平台的业务场景(如工业监控、智能家居、农业物联网、智慧医疗),再拆解具体需求:

业务需求:例如 “工业场景需实时监控设备温度 / 转速,超阈值触发告警”“智能家居需实现灯光与人体传感器联动”。

功能需求:

设备端:数据采集(如温湿度、电流)、指令执行(如开关、调速)、固件升级(OTA)。

平台端:设备管理(注册、认证、状态监控)、数据存储 / 分析、规则引擎(如设备联动)、告警管理。

应用端:数据可视化(仪表盘)、用户操作(APP / 网页控制)、权限管理。

用户需求:谁用平台?(如工厂运维人员、家庭用户、第三方开发者)需什么操作体验?(如 “运维人员需 10 秒内看到设备故障”)

2. 技术选型:匹配需求与资源

根据场景选择性价比最高的技术方案,避免 “过度技术化”(如小场景用 K8s 反而增加复杂度):

层级 | 核心选择维度 | 常见方案(按场景推荐) |

硬件感知层 | 功耗、精度、成本、环境适应性 | 低功耗场景:ESP32-C3(MCU)+ DHT11(温湿度)+ LoRa 模块工业场景:STM32(MCU)+ 485 传感器 + 工业网关 |

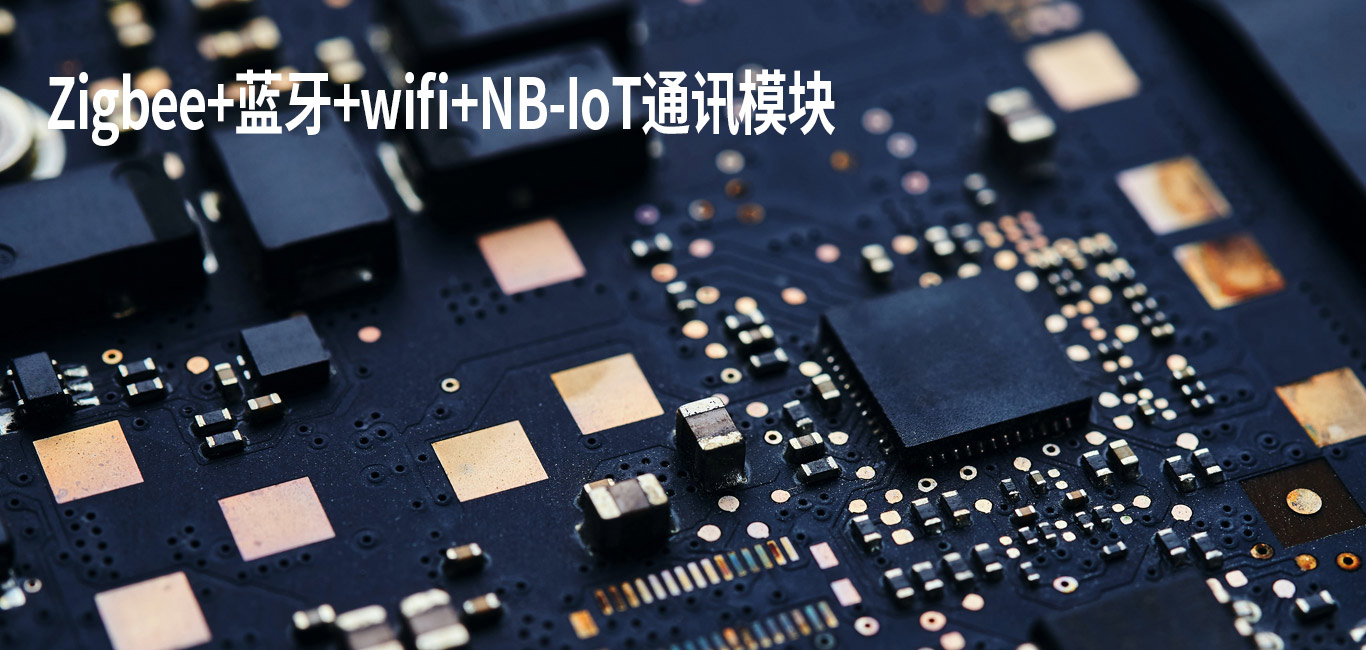

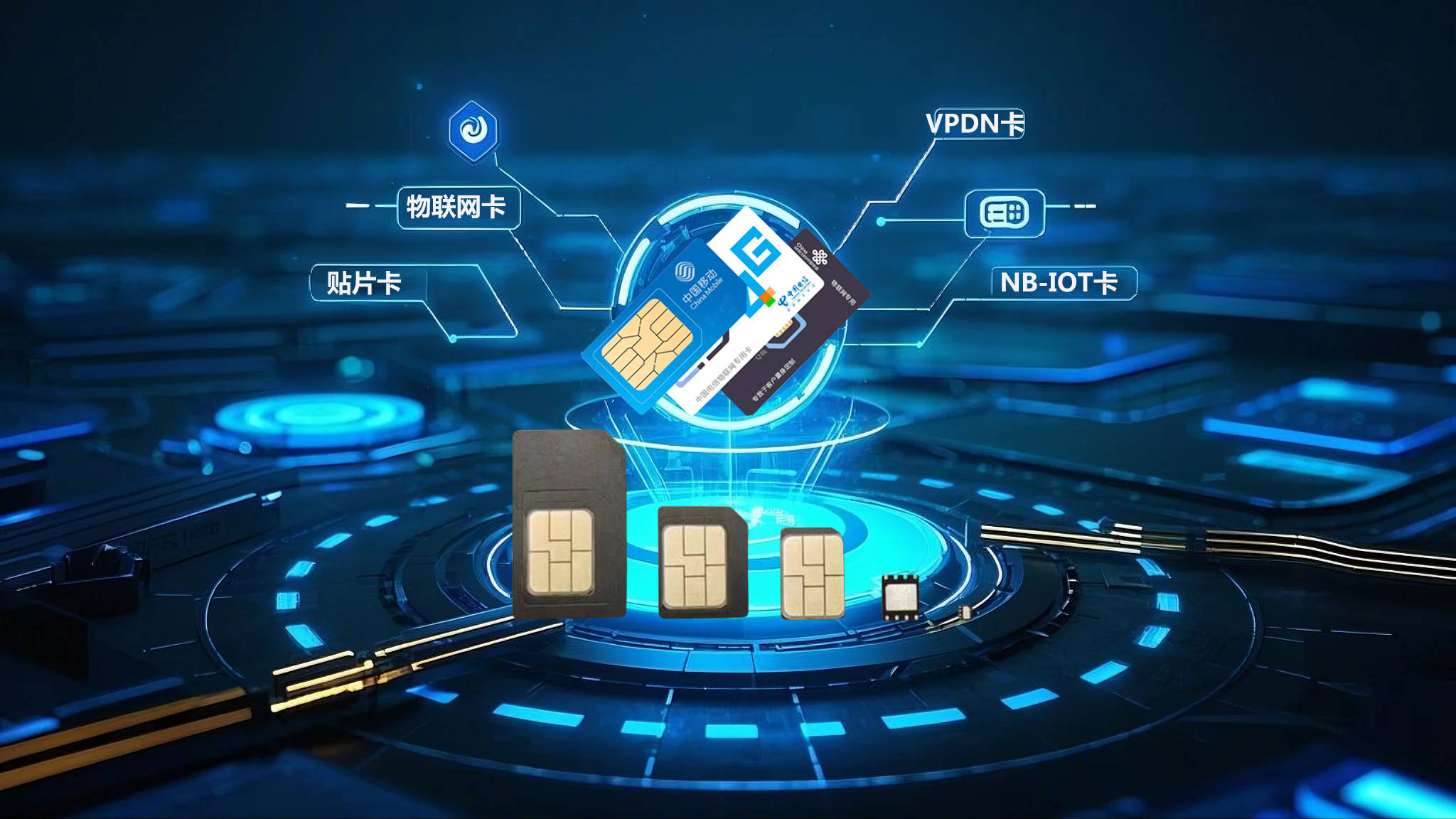

网络传输层 | 距离、带宽、功耗、成本 | 短距离:WiFi(高带宽)、蓝牙(低功耗)、Zigbee(多设备)长距离:NB-IoT(低功耗广域)、LoRaWAN、4G/5G |

平台核心层 | 并发量、实时性、扩展性 | 轻量场景:Mosquitto(MQTT Broker)+ InfluxDB(时序数据)+ Grafana(可视化)企业场景:EMQ X(Broker)+ Flink(实时计算)+ Kubernetes(容器化) |

应用层 | 开发效率、跨平台需求 | Web 端:Vue3 + ECharts移动端:Flutter(跨平台)第三方集成:REST API / WebSocket |

3. 非功能需求:提前规避风险

安全性:设备认证(防伪造)、数据加密(传输 / 存储)、权限控制(防越权)。

可靠性:设备离线缓存(数据不丢失)、平台容灾(多节点备份)、故障自动恢复。

扩展性:支持新增设备类型(如从 “温湿度” 扩展到 “空气质量”)、支持用户量 / 数据量增长。

功耗:低功耗场景(如电池供电传感器)需优化传输频率、选择低功耗芯片。

二、硬件层:构建 “感知与执行” 的基础(物联的起点)

硬件是 IoT 平台的 “手脚”,负责采集物理世界数据(传感器)和执行平台指令(执行器),核心是 “稳定、适配、低功耗”。

1. 核心组件选择

(1)传感器:数据采集入口

根据需求选择精度、功耗匹配的传感器,常见类型:

环境类:DHT11/DHT22(温湿度)、SGP30(空气质量)、BH1750(光照)。

工业类:PT100(温度)、ACS712(电流)、振动传感器(设备故障检测)。

人体 / 行为类:PIR(人体感应)、毫米波雷达(存在检测)。

选型注意:工业场景需选 “工业级” 传感器(-40~85℃工作温度),家庭场景可选 “消费级”(成本低)。

(2)执行器:指令落地出口

开关类:继电器(控制灯光 / 电机)、电磁阀(控制水 / 气)。

调节类:舵机(角度控制)、步进电机(精确位移)、PWM 调光模块。

(3)边缘设备:连接 “硬件” 与 “网络”

边缘设备是硬件的 “大脑”,负责数据处理、协议转换、网络传输,分两类:

MCU(微控制器):适合简单场景(如仅采集温湿度),如 ESP32(支持 WiFi/Bluetooth)、STM32L4(低功耗)。

网关(Gateway):适合复杂场景(多设备、多协议),如工业网关(支持 Modbus/Profinet 转 MQTT)、边缘计算网关(本地处理数据,减少云端压力)。

2. 硬件开发流程

原理图设计:用 Altium Designer/KiCad 绘制电路(如传感器与 MCU 的 I2C/SPI 接口、电源电路)。

PCB Layout:注意电磁兼容(EMC)、散热(功率器件)、布线规范(避免信号干扰)。

固件开发:

开发框架:ESP-IDF(ESP32)、STM32CubeMX(STM32)、Arduino(快速原型)。

核心功能:传感器数据读取、设备联网(如 WiFi 连接)、数据封装(按自定义格式或标准协议)、指令接收与执行。

示例代码(ESP32+DHT11 采集温湿度):

}

硬件测试:

功能测试:传感器数据是否准确、执行器是否响应指令。

环境测试:高低温(-40~85℃)、湿度、振动测试(工业场景)。

功耗测试:电池供电场景需测待机电流(如 ESP32 深度休眠电流可低至 5μA)。

三、网络层:实现 “数据传输” 的通道(连接的关键)

网络层负责将硬件采集的数据传到平台,同时将平台指令下发到硬件,核心是 “稳定、低延迟、适配场景”。

1. 传输方式选择

根据 “距离、功耗、带宽” 选择传输技术:

传输技术 | 距离 | 带宽 | 功耗 | 适用场景 |

WiFi | 10~100m | 150Mbps | 中高 | 家庭 / 室内场景(如智能音箱) |

蓝牙 / BLE | 10~50m | 2Mbps | 低 | 短距离连接(如智能手环) |

Zigbee | 10~100m | 250kbps | 低 | 多设备组网(如智能家居网关) |

NB-IoT | 1~10km | 100kbps | 极低 | 广域低功耗(如智能水表 / 电表) |

LoRaWAN | 1~15km | 50kbps | 极低 | 广域私网(如园区物联网) |

4G/5G | 1~10km | 100Mbps+ | 高 | 高带宽场景(如车载物联网) |

2. 通信协议选择

协议是数据传输的 “语言”,需选择轻量、适配 IoT 场景的协议:

MQTT(Message Queuing Telemetry Transport):最常用,轻量(头部仅 2 字节)、支持订阅 / 发布(P2P、P2M),适合设备与平台通信(如硬件用 MQTT 发数据到平台)。

关键组件:MQTT Broker(如 EMQ X、Mosquitto)—— 负责接收、转发消息;Client(硬件 / 平台)—— 发布或订阅消息。

CoAP(Constrained Application Protocol):专为低功耗设备设计,基于 UDP,适合资源受限的传感器(如 NB-IoT 设备)。

Modbus:工业场景常用,分 RTU(串口)和 TCP(以太网),需通过网关转 MQTT/CoAP 后接入平台。

HTTP:适合偶尔上传数据的场景(如智能电表每天传一次数据),但开销大(头部几十字节),不适合实时性要求高的场景。

3. 网络安全设计

数据加密:传输层用 TLS/SSL(如 MQTTs、HTTPS),避免数据被窃听;存储层用 AES 加密敏感数据(如设备密钥)。

设备认证:每个设备分配唯一 ID(如 UUID)和密钥,平台仅接收已认证设备的消息(防止伪造设备接入)。

接入控制:限制 IP 地址(如仅允许平台 IP 下发指令)、设置传输频率阈值(防止设备滥发数据)。

四、平台层:打造 IoT 的 “核心大脑”(能力中枢)

平台层是 IoT 系统的核心,负责设备管理、数据处理、规则引擎、业务赋能,需具备 “高并发、可扩展、易集成” 的特性。

1. 平台架构设计(分层解耦)

推荐 “分层架构”,便于后期维护和扩展:

硬件/边缘设备(传感器、执行器、网关)

2. 核心组件实现

(1)设备接入层:让设备 “连得上”

协议解析:支持 MQTT、CoAP、Modbus 等协议,如用 EMQ X Broker 解析 MQTT 消息,用网关解析 Modbus RTU 数据。

设备管理:

设备注册:硬件首次联网时,通过 “设备 ID + 密钥” 在平台注册(生成唯一标识)。

状态监控:实时显示设备在线 / 离线状态、信号强度、电量(低功耗设备)。

OTA 升级:平台推送固件包到设备,设备接收后升级(需支持断点续传、回滚机制)。

(2)数据存储层:让数据 “存得下、查得快”

IoT 数据分为 3 类,需用不同数据库存储:

时序数据(带时间戳的高频数据,如每秒一次的温度):用时序数据库(TSDB),如 InfluxDB(轻量)、TimescaleDB(基于 PostgreSQL)、Prometheus(监控场景)。

优势:高写入性能(每秒百万级)、按时间范围查询快(如 “查昨天 10 点 - 12 点的温度数据”)。

关系数据(结构化数据,如设备信息、用户信息):用关系型数据库,如 MySQL、PostgreSQL。

非结构化数据(如设备日志、图片):用非关系型数据库,如 MongoDB。

(3)数据处理层:让数据 “有价值”

实时处理:对数据进行实时分析,如 “温度超过 30℃触发告警”,用流处理框架:

Flink(低延迟,毫秒级)、Spark Streaming(准实时,秒级)。

示例:用 Flink 监听 MQTT Topic,当温度 > 30 时,发送告警消息到 “告警 Topic”。

离线分析:对历史数据进行统计,如 “本周平均温度”“设备故障频次”,用 Spark SQL、Hive。

(4)业务逻辑层:让平台 “能干活”

规则引擎:可视化配置业务规则,如 “当人体传感器检测到有人,且光照 < 100lux 时,打开灯光”。

常用工具:Node-RED(可视化拖拽,适合快速开发)、Drools(企业级规则引擎)。

告警管理:

告警触发:基于实时数据(如温度超标)、设备状态(如离线超过 1 小时)触发。

告警推送:通过短信、APP 推送、邮件通知用户。

告警分级:紧急(如设备故障)、警告(如电量低)、信息(如设备上线)。

3. 平台示例(轻量版)

用开源组件快速搭建轻量平台:

设备接入:Mosquitto(MQTT Broker)。

数据存储:InfluxDB(时序数据)+ MySQL(设备信息)。

数据可视化:Grafana(连接 InfluxDB,生成温度曲线、设备状态仪表盘)。

规则引擎:Node-RED(监听 Mosquitto Topic,配置 “温度> 30℃发送邮件” 规则)。

五、应用层:让用户 “用得好”(价值呈现)

应用层是用户与平台交互的入口,核心是 “直观、易用、高效”。

1. 前端应用开发

(1)Web 仪表盘

技术栈:Vue3/React(框架)+ ECharts/G2(可视化)+ Element Plus/Ant Design(组件库)。

核心功能:

数据展示:温湿度曲线、设备在线率、告警统计(用 ECharts 画折线图 / 饼图)。

设备控制:远程发送指令(如 “打开风扇”),调用平台 REST API 实现。

权限管理:分角色控制权限(如 “管理员可修改规则,运维人员仅查看数据”)。

(2)移动 APP

技术栈:Flutter(跨平台,iOS/Android 统一开发)、React Native。

核心功能:设备列表、实时数据查看、告警推送(极光推送 / FCM)、远程控制。

2. 第三方集成能力

提供 API 接口供第三方系统调用(如将 IoT 数据集成到企业 ERP 系统):

REST API:用于查询数据(如 “获取设备 123 的最新温度”)、下发指令(如 “控制设备 456 开关”),用 Swagger 生成 API 文档。

WebSocket:用于实时接收数据(如前端通过 WebSocket 实时显示设备状态)。

六、测试与部署:确保系统 “稳定运行”

1. 全面测试

硬件测试:

功能测试:传感器数据精度(如 DHT11 误差是否在 ±2℃内)、执行器响应速度。

可靠性测试:连续运行 72 小时,观察是否死机、数据是否丢失。

网络测试:

传输稳定性:在弱网环境(如 NB-IoT 信号差区域)测试丢包率(目标 < 1%)。

延迟测试:测数据从硬件到平台的延迟(如 MQTT 延迟通常 < 100ms)。

平台测试:

并发测试:用 JMeter 模拟 1000 台设备同时发数据,测试平台是否卡顿。

数据准确性:对比硬件采集数据与平台存储数据是否一致。

应用测试:UI 测试(如按钮是否可点击)、功能测试(如控制指令是否生效)。

2. 部署方案

根据场景选择部署方式:

云部署:适合中小场景,用阿里云 / 腾讯云 / AWS 的 ECS 部署平台组件(如 Mosquitto、InfluxDB),优点是无需维护硬件,弹性扩展。

边缘部署:适合工业场景(低延迟、数据隐私),将网关 / 部分平台组件(如数据处理)部署在现场,仅将汇总数据上传到云端。

容器化部署:用 Docker 打包平台组件(如 Broker、数据库),用 Kubernetes 实现容器编排(自动扩缩容、故障恢复),适合企业级场景。

七、运维与安全:保障系统 “长期稳定”

1. 运维核心工作

设备运维:

远程监控:通过平台查看设备状态,定位故障(如 “设备离线是因为网络还是硬件故障”)。

批量管理:批量下发指令(如 “所有空调设置 26℃”)、批量升级固件。

平台运维:

日志分析:用 ELK(Elasticsearch+Logstash+Kibana)收集平台日志,排查问题(如 “数据丢失是因为 Broker 崩溃”)。

资源监控:用 Prometheus+Grafana 监控服务器 CPU、内存、磁盘使用率,避免资源耗尽。

数据运维:定期备份数据(如 InfluxDB 数据每天备份)、清理过期数据(如保留 3 个月历史数据)。

2. 安全加固

设备安全:禁用设备默认密码、烧录唯一密钥、防止固件被破解(用加密芯片存储密钥)。

平台安全:

访问控制:用 RBAC(基于角色的权限控制)限制用户操作(如 “只读用户不能下发指令”)。

攻击防护:部署防火墙(拦截非法 IP)、DDoS 防护(如阿里云 Anti-DDoS)、WAF(Web 应用防火墙,防护 API 接口)。

数据安全:传输加密(TLS 1.3)、存储加密(AES-256)、数据脱敏(如隐藏设备隐私信息)。

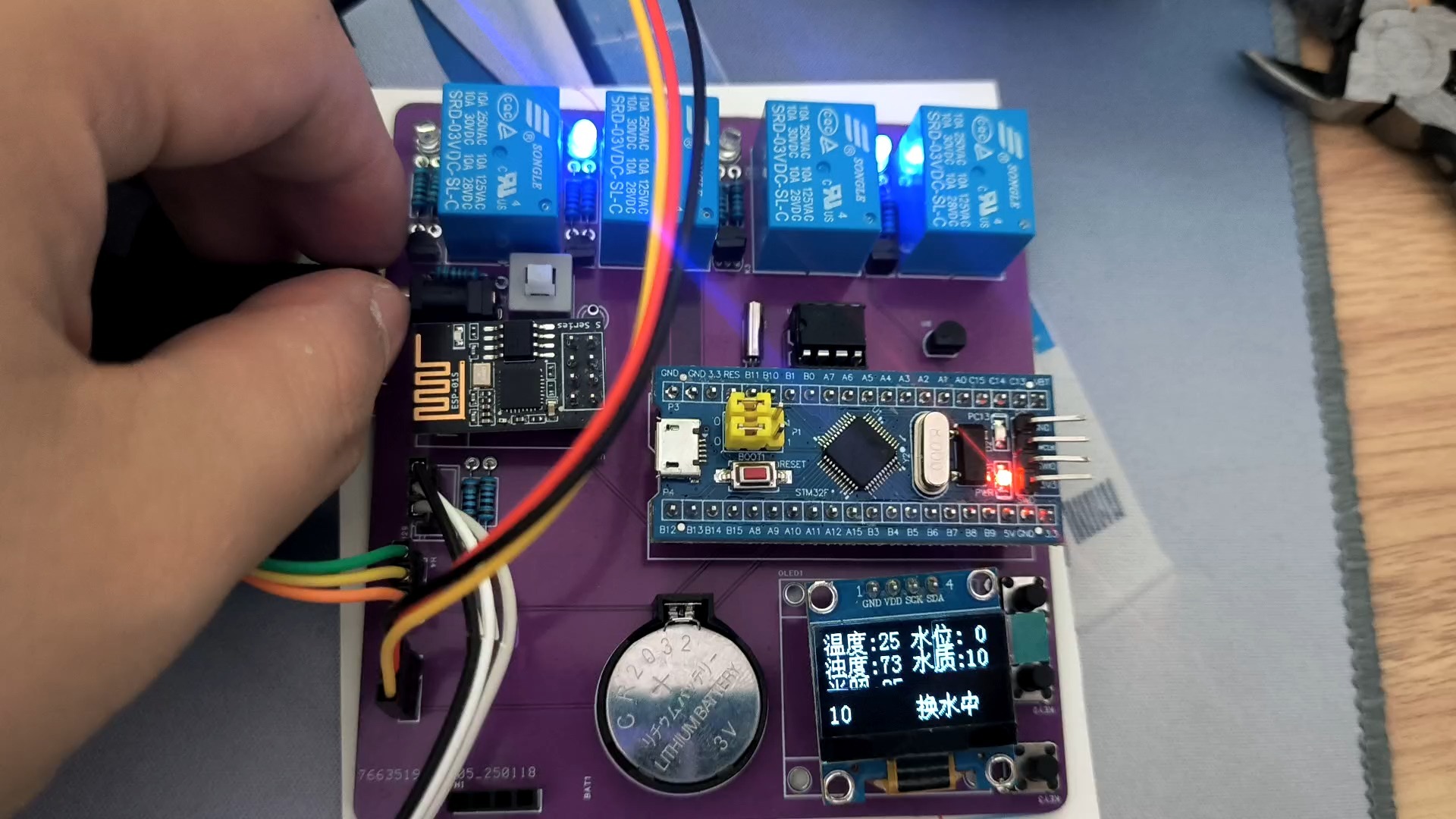

八、实战案例:智能家居温湿度监控系统

以 “家庭温湿度监控 + 风扇联动” 为例,看从 0 到 1 的落地:

硬件:ESP32(MCU)+ DHT11(温湿度)+ 继电器(控制风扇),用 WiFi 联网。

网络:ESP32 通过 MQTT 协议将数据发送到 Mosquitto Broker(部署在阿里云 ECS)。

平台:

设备接入:Mosquitto 接收数据,设备 ID 为 “esp32_001”。

数据存储:InfluxDB 存储温湿度时序数据,MySQL 存储设备信息。

规则引擎:Node-RED 配置规则 “当温度> 28℃时,下发‘打开风扇’指令到 ESP32”。

应用:

Web 端:Vue3+ECharts 展示温湿度曲线,按钮控制风扇。

APP 端:Flutter 开发,接收温度超标推送。

测试:在 25~30℃环境中测试,温度超 28℃时风扇自动开启,数据延迟 < 500ms。

九、常见问题与规避方案

硬件功耗过高:选择低功耗 MCU(如 STM32L4)、优化采集频率(如从 1 秒一次改为 10 秒一次)、使用深度休眠模式。

网络丢包严重:工业场景换用 LoRaWAN(抗干扰)、家庭场景优化 WiFi 信号(增加路由器)、在硬件端实现数据重传机制。

平台并发卡顿:用 Kubernetes 扩容 Broker 节点、时序数据库分库分表(如按设备 ID 分表)、减少不必要的数据采集。

数据安全风险:禁用明文传输(用 MQTTs 替代 MQTT)、定期更换设备密钥、限制 API 接口调用频率。

总结

从 0 到 1 构建 IoT 平台,需 “分层设计、循序渐进”:先明确需求锁定场景,再依次实现硬件感知、网络传输、平台核心、应用交互,最后通过测试、部署、运维保障稳定。核心是 “以业务为导向”—— 不需要追求最先进的技术,而是选择最匹配需求的方案,逐步迭代优化。

需求留言:

需求留言: