人脸识别技术是一种通过计算机对人脸图像进行分析,提取特征并与数据库模板比对,从而实现身份验证或识别的生物识别技术。其核心流程遵循 “从图像到结果” 的逻辑,主要分为6 个关键步骤,每个步骤环环相扣,共同决定识别的准确性和效率。

一、图像采集:获取人脸原始数据

这是人脸识别的 “输入环节”,目的是从真实场景中捕获包含人脸的图像或视频流,为后续处理提供原始数据。

采集设备:常见设备包括普通摄像头(PC / 手机摄像头)、红外摄像头(适应弱光 / 夜间场景)、3D 深度摄像头(获取人脸三维信息,抗伪造能力更强)。

采集场景:分为静态采集(如身份证照片、人脸拍照)和动态采集(如监控视频、实时刷脸),动态采集需兼顾帧率(通常≥25fps)以避免模糊。

核心要求:保证图像中人脸清晰,避免严重逆光、遮挡(如口罩、墨镜)或运动模糊,否则会直接影响后续步骤的效果。

二、图像预处理:优化图像质量

原始图像可能存在噪声(如颗粒感)、光照不均、尺寸不一等问题,预处理的目标是消除干扰、统一格式,为后续人脸检测和特征提取铺路。

常见操作包括:

去噪:通过滤波算法(如高斯滤波、中值滤波)去除图像中的电子噪声或环境干扰,还原人脸细节。

灰度化:将彩色图像(RGB 通道)转化为灰度图像(单通道),减少数据量(彩色图像数据量是灰度图的 3 倍),同时保留人脸的亮度特征。

归一化:将人脸图像调整为统一的尺寸(如 112×112 像素)和像素范围(如 0-255),避免因图像大小 / 亮度差异影响后续特征提取。

光照补偿:通过直方图均衡化、Gamma 校正等方法,解决逆光(人脸过暗)、强光(人脸过亮)导致的图像失真问题。

三、人脸检测:定位图像中的人脸

从预处理后的图像中,区分 “人脸区域” 和 “背景区域”,并确定人脸的具体位置和范围,是后续步骤的前提(若未检测到人脸,需返回 “无有效人脸” 结果)。

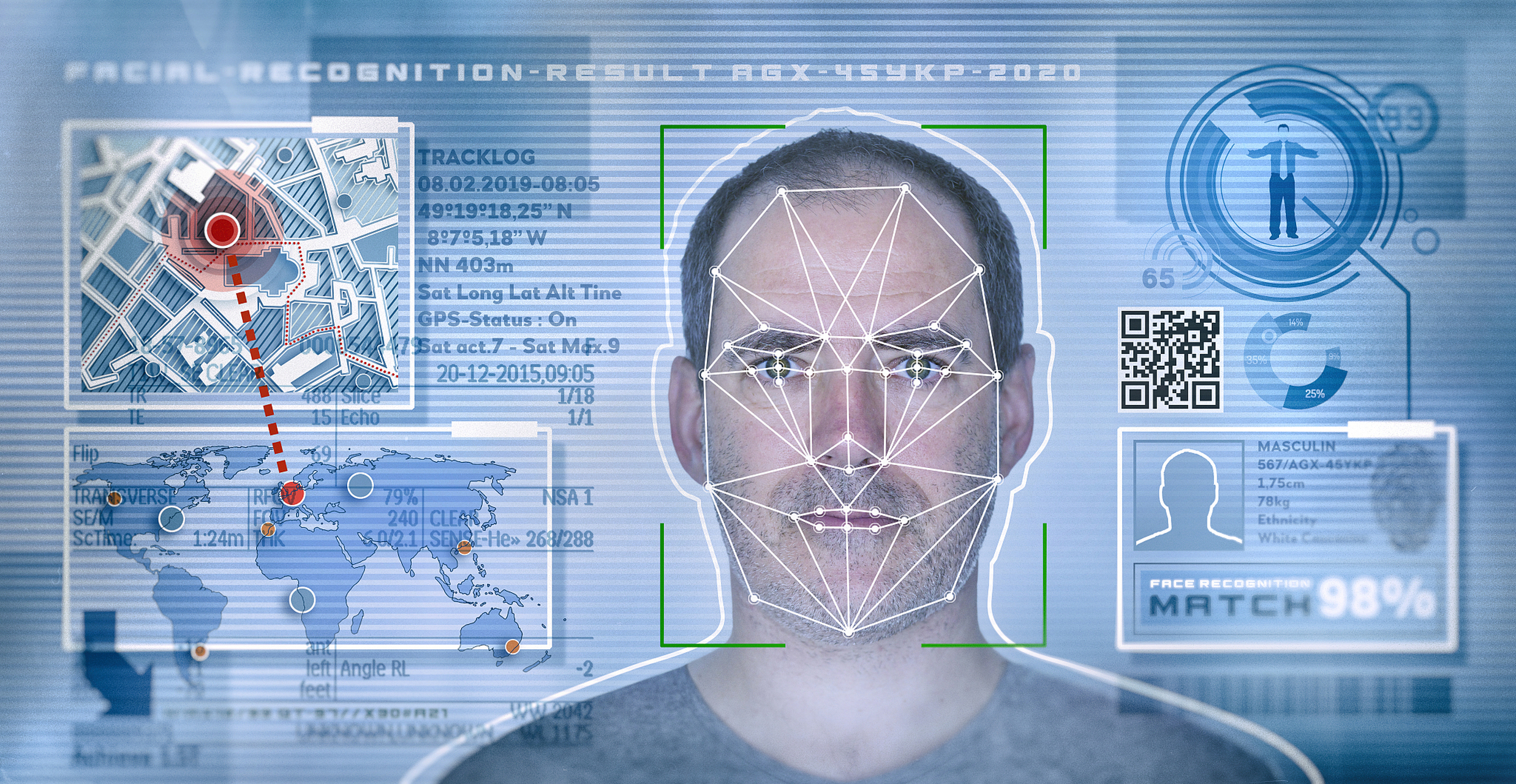

核心任务:输出人脸的 “边界框(Bounding Box)”,即通过坐标(如左上角 x/y、右下角 x/y)标记人脸在图像中的位置,部分算法还会同时检测关键点(如眼睛、鼻子、嘴巴的坐标)。

常用算法:

传统算法:Haar 特征 + Adaboost(早期主流,速度快,适用于简单场景);

深度学习算法:MTCNN(多任务级联卷积神经网络,可同时检测人脸和关键点,抗遮挡能力强)、RetinaFace(支持大角度、小尺寸人脸检测,精度更高)。

四、特征提取:将人脸转化为 “数字指纹”

这是人脸识别的核心环节—— 将检测到的人脸区域,转化为计算机可计算的 “特征向量”(一串数字,类似 “数字指纹”),且需保证 “同一人不同图像的特征向量相似,不同人特征向量差异大”。

技术路径:

传统方法:基于手工设计特征,如 LBP(局部二值模式,提取人脸纹理特征)、PCA(主成分分析,降维并保留关键特征),但对光照、姿态变化敏感,精度较低。

深度学习方法(当前主流):通过 CNN(卷积神经网络)自动学习人脸的深层特征,如 VGG-Face、ResNet、MobileNet(轻量级模型,适用于手机等端侧设备)。例如,将 112×112 的人脸图像输入 CNN,最终输出一个 512 维或 1024 维的特征向量,向量中每个维度代表人脸的一个独特属性(如眉毛形状、颧骨高度)。

核心要求:特征向量需具备 “判别性”(区分不同人)和 “鲁棒性”(抵抗姿态、表情、年龄变化的影响)。

五、特征匹配:与数据库模板比对

将提取到的 “待识别特征向量”,与数据库中存储的 “已注册人脸特征模板” 进行相似度计算,判断两者是否属于同一人。

匹配模式:

1:1 验证(身份验证):判断待识别特征与数据库中某一个特定模板是否匹配(如手机解锁、支付验证,需用户先输入 ID / 手机号指定模板)。

1:N 识别(身份检索):从数据库中所有模板(可能上万 / 上百万个)中,找出与待识别特征最相似的 Top-K 个模板(如监控寻人、考勤系统)。

相似度计算:常用欧氏距离(计算两向量空间距离,距离越小相似度越高)、余弦相似度(计算两向量夹角,余弦值越接近 1 相似度越高)。

阈值判断:设定一个相似度阈值(如 0.8),若计算出的相似度≥阈值,则判定 “匹配成功”;否则 “匹配失败”。阈值需根据场景调整(如金融场景阈值更高,避免误判;考勤场景阈值可稍低,提升通过率)。

六、结果输出:返回识别结论

根据特征匹配的结果,输出最终的识别结论,通常包含两类信息:

身份判定:明确返回 “识别成功(匹配到用户 XXX)” 或 “识别失败(未匹配到有效身份 / 相似度不足)”。

置信度:附带相似度分数(如 0.92),供业务系统进一步判断(如高风险场景需人工复核低置信度结果)。

补充:关键挑战与优化方向

上述步骤的效果会受多种因素影响,实际应用中需针对性优化:

抗干扰:通过 3D 摄像头(对抗 2D 照片伪造)、活体检测(如眨眼、张嘴动作验证,对抗假体伪造)提升安全性;

复杂场景适配:针对遮挡(口罩、帽子)、大姿态(侧脸)、年龄变化等场景,采用多模态融合(如结合红外、深度信息)或更鲁棒的深度学习模型(如遮挡感知 CNN);

效率优化:对 1:N 识别场景,通过特征索引(如 FAISS)加速匹配,避免逐一比对导致的延迟。

综上,人脸识别是 “数据采集→预处理→检测→特征提取→匹配→输出” 的端到端流程,其中人脸检测的准确性和特征提取的鲁棒性是决定技术性能的核心。

需求留言:

需求留言: