一、红外传感器类型与边缘盒适配逻辑

红外传感器通过感知物体红外辐射(温度差异)实现非接触检测,不同类型需匹配边缘盒的算力与接口特性,才能最大化 “无感交互” 效果:

红外传感器类型 | 核心原理 | 边缘盒适配要求 | 典型交互场景 |

热释电红外传感器(PIR) | 检测人体 / 物体移动时的温度变化 | 低算力(1-5TOPS)、支持 GPIO 接口 | 智能楼宇人员存在检测、安防入侵预警 |

红外热像仪传感器 | 生成物体表面温度分布热图 | 中算力(10-30TOPS)、支持 MIPI/USB3.0 | 工业设备温度异常监测、医疗体温筛查 |

红外测距传感器(TOF) | 通过红外光飞行时间计算距离 | 中低算力(5-15TOPS)、支持 UART 接口 | 车载障碍物测距、智能门禁非接触感应 |

适配核心:边缘盒需具备 “低功耗信号采集 + 轻量化 AI 推理” 能力 —— 例如对 PIR 传感器的微幅温度波动信号,边缘盒可通过本地轻量化算法(如移动目标滤波)过滤环境干扰,避免误触发;对红外热像仪的高分辨率热图,边缘盒需快速提取温度异常区域(如>80℃的设备部件),实现毫秒级响应。

二、核心场景:无感式交互的技术实现与落地案例

(一)智能楼宇:无感节能与环境自适应

核心需求:无需人员操作,自动匹配办公 / 居住场景的照明、空调状态,实现 “人来即启、人走即停” 的无感节能。

技术逻辑:

感知层:办公区天花板安装 PIR 红外传感器(如森霸 SB500B),每 50㎡部署 1 个,实时捕捉人体移动的红外信号(检测角度 110°、探测距离 5-8m);

边缘计算层:边缘盒(如瑞芯微 RK3588)本地运行 “人员存在判断算法”—— 通过连续 3 帧信号分析(避免窗帘飘动、阳光直射的误触发),确认区域内是否有人,响应延迟<300ms;

联动执行层:若检测到 “无人状态持续 5 分钟”,边缘盒通过 RS485 接口控制照明开关断电,同时向空调系统发送 “待机指令”(温度维持 26℃);若检测到 “人员回归”,1 秒内恢复正常运行。

落地效果:某写字楼部署后,照明能耗降低 42%,空调能耗降低 28%,且无人员手动操作的繁琐感。

(二)工业场景:设备温度异常的无感预警与控制

核心需求:无需人工巡检,实时监测电机、配电柜等设备的温度异常,避免火灾或故障扩大,实现 “无感守护” 生产安全。

技术逻辑:

感知层:在电机轴承、配电柜接线端子处安装红外热像仪传感器(如海康威视 DS-2TD2617B),生成 640×512 分辨率热图,每秒输出 15 帧温度数据;

边缘计算层:边缘盒(如地平线 J5,20TOPS 算力)本地运行 “温度异常分割算法”—— 通过对比设备正常工况的温度基线(如电机轴承正常<65℃),自动识别热图中>阈值的区域,精度达 ±1℃,识别延迟<100ms;

应急联动层:若检测到 “局部温度>85℃”,边缘盒立即通过 GPIO 接口触发声光报警,同时向 PLC 控制系统发送 “降负荷指令”(如电机转速降低 30%);若温度持续升至 120℃,直接切断设备电源。

落地案例:某汽车零部件工厂部署后,设备因温度过高导致的故障停机次数减少 75%,人工巡检成本降低 60%。

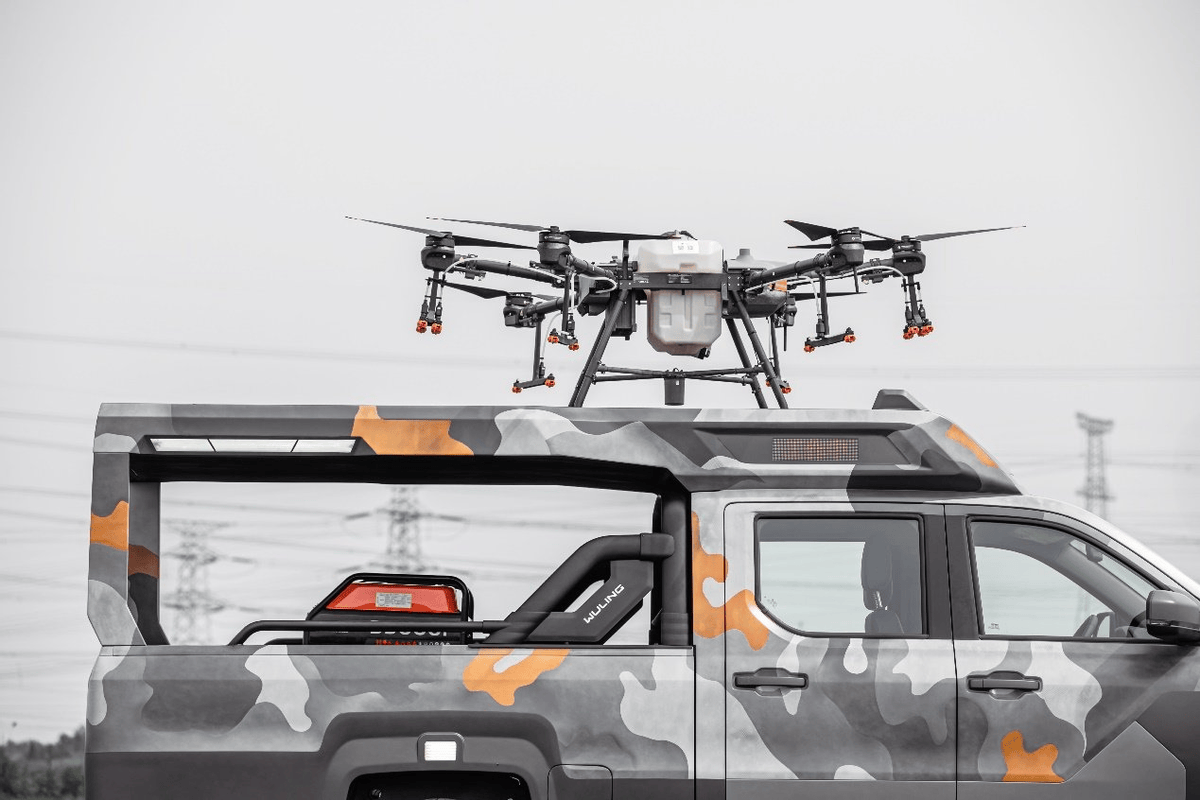

(三)车载场景:夜间 / 恶劣天气的无感安全辅助

核心需求:在暴雨、大雾、夜间等低能见度场景,无需驾驶员额外操作,自动增强路况感知,提前预警障碍物,提升行车安全。

技术逻辑:

感知层:车载前视红外热像仪(如 FLIR ADK)捕捉前方 100-200m 范围内的红外信号,突出行人、车辆、护栏等高温目标(与环境温度差>5℃即可识别);

边缘计算层:车载边缘盒(如英伟达 Jetson Xavier NX,30TOPS 算力)运行 “多模态融合算法”—— 将红外热图与摄像头彩色图像叠加,通过 YOLOv8 轻量化模型识别目标类型(行人 / 车辆 / 障碍物),同时计算与车辆的距离;

预警执行层:若检测到 “前方 50m 内有行人横穿”,边缘盒通过 CAN 总线向车载中控发送 “语音预警 + 仪表盘高亮提示”,提前 0.8-1.2 秒提醒驾驶员,若车速>60km/h,同步触发紧急制动辅助。

实测数据:在夜间无路灯场景,该方案对行人的识别距离比纯视觉方案提升 80%,误识别率降至 0.5% 以下。

(四)安防场景:禁区的无感入侵甄别

核心需求:在变电站、油库等高危禁区,无需人工值守,自动区分 “人员入侵” 与 “小动物活动”,避免误报,实现精准预警。

技术逻辑:

感知层:禁区周界部署多组 PIR 红外传感器(如松下 AMN31112),形成 180° 无死角覆盖,探测距离 10m,可区分>30℃的活体目标;

边缘计算层:边缘盒(如全志 A80,8TOPS 算力)本地运行 “目标轮廓与轨迹分析算法”—— 通过连续 5 秒的红外信号轨迹,判断目标移动速度(人员移动速度 0.5-2m/s,小动物<0.3m/s)与轮廓尺寸(人员轮廓>0.5㎡,小动物<0.2㎡),实现 “人车 / 动物” 甄别;

预警联动层:确认 “人员入侵” 后,边缘盒通过 4G 模块向安防平台推送报警信息(含入侵位置、实时红外截图),同时联动周界射灯开启、高音喇叭警示;若为小动物,仅本地记录数据,不触发报警。

落地效果:某变电站部署后,安防误报率从传统方案的 15% 降至 0.8%,人工复核成本降低 95%。

三、边缘盒实现 “无感交互” 的关键技术支撑

红外传感器的 “无感感知” 需依赖边缘盒的三大核心能力,才能避免 “感知不准、响应滞后、联动生硬” 的问题:

轻量化 AI 算法优化:

针对红外信号噪声多(如阳光直射、环境温度波动)的特点,边缘盒需部署轻量化算法 —— 例如对 PIR 传感器数据采用 “滑动窗口滤波 + 动态阈值调整”,过滤瞬时干扰;对红外热像仪数据采用 “注意力机制 + 小目标检测模型(如 YOLO-Nano)”,在 10TOPS 算力下实现每秒 20 帧的实时分析,兼顾精度与速度。

低延迟信号处理链路:

边缘盒需优化 “传感器数据采集 - 算法推理 - 联动控制” 的端到端延迟 —— 通过硬件接口直连(如 MIPI 接口对接红外热像仪)减少数据传输损耗,采用 “中断唤醒” 机制(传感器仅在检测到信号时唤醒边缘盒,非持续耗能),使整体响应延迟控制在 300ms 以内,确保 “无感交互” 的流畅性。

多传感器协同校准:

单一红外传感器易受环境影响(如冬季室内外温差小,PIR 检测灵敏度下降),边缘盒可联动温湿度传感器、光照传感器进行校准 —— 例如当环境温度>30℃时,自动提高 PIR 传感器的温度触发阈值(从 2℃温差调整为 3℃);当光照强度<50lux(夜间)时,增强红外热像仪的对比度算法,提升目标识别精度。

四、实际部署优化策略

传感器安装位置优化:

PIR 传感器需避开空调出风口、暖气片等温度波动源,安装高度 1.8-2.5m(人体活动最易检测的范围);

红外热像仪需垂直对准设备关键部位(如电机轴承),避免遮挡,同时预留 5-10° 的视角冗余,防止设备轻微震动导致监测偏移。

边缘盒算力动态分配:

针对多场景交互需求,边缘盒可采用 “算力分时调度”—— 例如白天办公时段,优先分配算力给 PIR 传感器的人员检测(低算力消耗);夜间工业场景,将算力集中于红外热像仪的设备温度监测(中高算力消耗),避免算力浪费。

故障自愈与远程运维:

边缘盒需支持 “传感器故障诊断”—— 若红外传感器连续 10 分钟无数据反馈,自动触发 “接口重连 + 设备重启”,若仍故障,通过云端推送维修提醒;同时可远程更新 AI 算法(如优化温度阈值、目标识别模型),无需现场拆机,降低运维成本。

需求留言:

需求留言: