在能源数字化转型背景下,传统用电管理因依赖 “中心化计算 + 滞后响应”,难以应对分布式能源(光伏、储能)普及、用电负荷碎片化(充电桩、工业设备)及实时节能需求。大数据人工智能边缘用电管理系统通过 “边缘计算本地化实时处理 + AI 智能决策 + 大数据全局优化” 的融合架构,实现用电数据的实时采集、分析、决策与控制,成为提升用电效率、保障供电安全、降低能耗成本的核心解决方案。

一、系统核心架构:从 “边缘” 到 “云端” 的分层协同

系统遵循 “边缘端实时响应 + 云端全局优化” 的设计逻辑,分为感知层、边缘层、云层、应用层四层,各层功能协同联动,解决 “数据传输延迟”“算力资源浪费”“决策不及时” 等痛点。

架构层级 | 核心组件 | 核心功能 | 价值定位 |

感知层 | 智能电表、电流 / 电压传感器、温湿度传感器、设备状态监测器(如工业机床、充电桩) | 实时采集用电终端的 “五维数据”:1. 电参数(电压、电流、功率、功率因数)2. 能耗数据(时段能耗、设备能耗)3. 状态数据(设备启停、故障告警)4. 环境数据(温度、湿度,影响设备耗电)5. 能源数据(分布式光伏出力、储能 SOC) | 数据入口:为后续分析提供 “高质量、高实时性” 的原始数据 |

边缘层 | 边缘计算网关(如工业级边缘服务器、边缘 AI 盒子)、本地通信模块(LoRa、5G、以太网) | 1. 实时处理:本地化处理感知层数据,过滤冗余信息,仅将 “关键数据(如故障、超阈值)” 上传云端,降低带宽占用;2. 实时控制:基于预设规则或轻量化 AI 模型,触发本地决策(如设备过载时切断回路、储能放电补能);3. 协议转换:兼容不同设备的通信协议(Modbus、DL/T645、MQTT),实现 “异源设备互联互通” | 实时中枢:解决 “云端远程控制延迟” 问题,响应时间从 “秒级 / 分钟级” 降至 “毫秒级” |

云层 | 大数据平台(Hadoop/Spark)、AI 模型训练平台(TensorFlow/PyTorch)、数据库(时序数据库 InfluxDB、关系库 MySQL) | 1. 数据存储与治理:存储边缘层上传的历史数据、设备档案数据,构建 “用电数据湖”;2. AI 模型训练与优化:基于海量历史数据,训练复杂 AI 模型(如负荷预测、故障诊断、节能优化模型),并将优化后的模型下发至边缘层;3. 全局优化:跨区域、跨用户的用电协同(如区域电网负荷均衡、峰谷电价下的全局错峰调度) | 智能大脑:通过 “大数据 + AI” 实现 “从经验决策到数据驱动决策” 的升级 |

应用层 | 可视化监控平台、用户管理系统、报表分析系统、API 接口(对接企业 ERP、电网调度系统) | 面向不同用户(企业、园区、电网公司)提供 “场景化应用功能”,通过可视化界面(如大屏、PC 端、移动端)呈现结果 | 价值输出:将技术能力转化为 “可操作、可感知” 的业务价值(如能耗报表、节能建议) |

二、核心技术:大数据与 AI 如何驱动 “智能用电管理”

系统的核心竞争力在于 “技术融合”—— 边缘计算保障 “实时性”,大数据提供 “分析深度”,AI 提供 “决策精度”,三者协同实现从 “被动监控” 到 “主动优化” 的转变。

1. 边缘计算技术:解决 “实时性” 痛点

本地化算力部署:将原本需云端处理的 “实时决策任务”(如设备过载保护、电压暂降补偿)迁移至边缘端,避免数据传输到云端的延迟(通常边缘响应时间<100ms,远低于云端的 1-5s);

带宽优化:边缘端对原始数据进行 “预处理 + 过滤”(如剔除传感器噪声数据、合并重复数据),仅上传 “有效数据”,带宽占用降低 60%-80%,尤其适合偏远地区(如乡村光伏电站)或高带宽成本场景。

2. 大数据技术:构建 “用电认知” 基础

数据湖治理:整合 “电参数、能耗、设备、环境” 等多源数据,通过时序数据库(如 InfluxDB)存储高频用电数据(秒级采集),支持 “历史追溯”(如查询某设备近 1 年的能耗波动);

关联分析:挖掘数据间的隐性关系,例如:“车间温度每升高 1℃,空调能耗增加 5%”“充电桩同时启动率超过 80%,会导致台区电压跌落 10%”,为 AI 建模提供特征支撑。

3. AI 技术:实现 “智能决策” 核心

AI 是系统的 “大脑”,通过不同模型解决用电管理的核心需求,且模型会基于实时数据持续迭代优化:

AI 模型类型 | 应用场景 | 核心功能 | 效果示例 |

负荷预测模型(LSTM/Transformer) | 电网调度、园区错峰用电 | 基于历史负荷、天气、节假日、生产计划等数据,预测未来 15 分钟 - 24 小时的用电负荷 | 预测精度达 95% 以上,帮助电网提前调配电源,避免负荷过载;园区提前安排高耗能设备在谷价时段运行 |

故障诊断模型(CNN / 随机森林) | 设备维护、电网故障定位 | 分析电流 / 电压波形的异常特征(如谐波超标、电流骤降),识别故障类型(如线路短路、设备老化)并定位故障点 | 故障识别时间从 “小时级” 降至 “分钟级”,减少停电损失;提前预警设备潜在故障(如电机轴承磨损),避免突发停机 |

节能优化模型(强化学习) | 工业节能、商业建筑能耗控制 | 以 “最小能耗” 为目标,动态调整设备运行参数(如工业生产线的电机转速、商场的空调温度) | 工业企业能耗降低 8%-15%;商业建筑空调系统能耗降低 10%-20% |

分布式能源协同模型(多智能体 AI) | 微电网(光伏 + 储能 + 负荷)管理 | 协调光伏出力、储能充放电、用电负荷,实现 “自发自用、余电上网”,避免弃光弃储 | 微电网自用率提升 20%-30%,用户电费成本降低 15%-25% |

三、系统核心功能:从 “监控” 到 “优化” 的全流程管理

基于上述架构与技术,系统可提供 “数据监测 - 智能分析 - 决策控制 - 优化迭代” 的全流程功能,覆盖用电管理的核心场景:

1. 实时监控与可视化

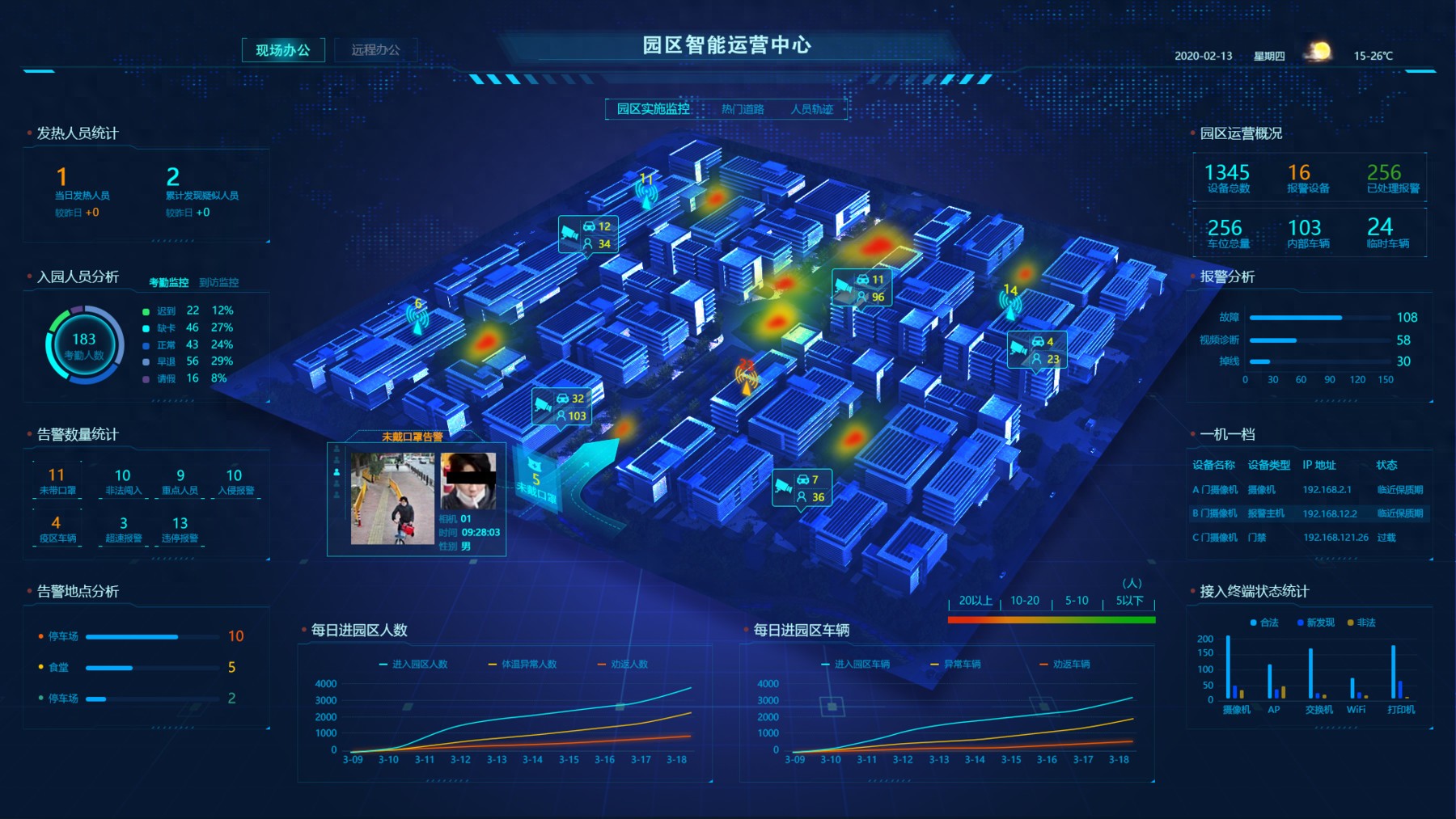

通过大屏 / 移动端实时展示 “全局 - 区域 - 设备” 三级用电状态:如园区总能耗、各车间实时功率、单个充电桩的充电进度;

支持 “异常告警”:当电压超阈值(如工业用电电压低于 360V)、设备过载、能耗突增时,通过短信 / APP 推送告警,同时边缘端触发声光报警。

2. 精细化能耗管理

能耗分户 / 分设备计量:自动统计企业各部门、各设备的时段能耗(如 “机床 A 上午 8-12 点能耗 120kWh”),生成能耗报表(日 / 周 / 月),定位 “高耗能环节”;

能耗对标分析:对比同行业、同类型设备的能耗水平(如 “本企业空压机能耗比行业均值高 12%”),提供节能改进方向。

3. 安全用电保障

实时过载保护:边缘端监测到线路电流超额定值时,自动切断非关键负荷(如办公空调),优先保障生产设备供电;

故障快速定位:AI 模型识别故障后,在地图上标注故障点(如 “3 号车间配电箱短路”),并推送维修工单,缩短故障处理时间;

电气火灾预警:通过分析线路温度、电流谐波等数据,预警线路老化引发的火灾风险(如 “电缆温度超过 70℃,火灾风险等级为高”)。

4. 智能调度与节能优化

峰谷电价错峰:基于负荷预测与电价政策,自动调整设备运行时段(如将工业电炉、充电桩安排在谷价时段(22:00-6:00)运行,平抑峰谷差);

分布式能源协同:当光伏出力充足时,边缘端控制储能充电;当光伏出力不足且电价处于峰段时,储能放电补充负荷,降低电网购电成本;

动态功率控制:对高耗能设备(如风机、水泵)进行动态功率调节,例如:根据车间生产需求,将风机转速从 1500rpm 降至 1200rpm,能耗降低 20%,且不影响生产。

5. 数据报表与决策支持

自动生成多维度报表:能耗分析表、设备运行状态表、故障统计报表、节能效益表(如 “本月通过错峰用电节省电费 5 万元”);

提供 “决策建议”:基于大数据分析,给出具体改进方案(如 “建议将车间空调温度设定为 26℃,预计每月节省能耗 8000kWh”)。

四、典型应用场景:覆盖 “工业、园区、商业、民生”

系统的灵活性使其可适配不同用电场景,解决各场景的核心痛点:

1. 工业场景:高耗能企业的 “节能 + 保产” 需求

痛点:工业设备(如钢铁、化工生产线)能耗高、故障停机损失大、峰谷电费成本高;

系统应用:通过 AI 优化模型动态调整生产线功率,结合边缘端实时故障预警,实现 “节能不减产”;

案例效果:某化工企业应用后,生产线能耗降低 12%,故障停机时间减少 40%,年节省电费超 200 万元。

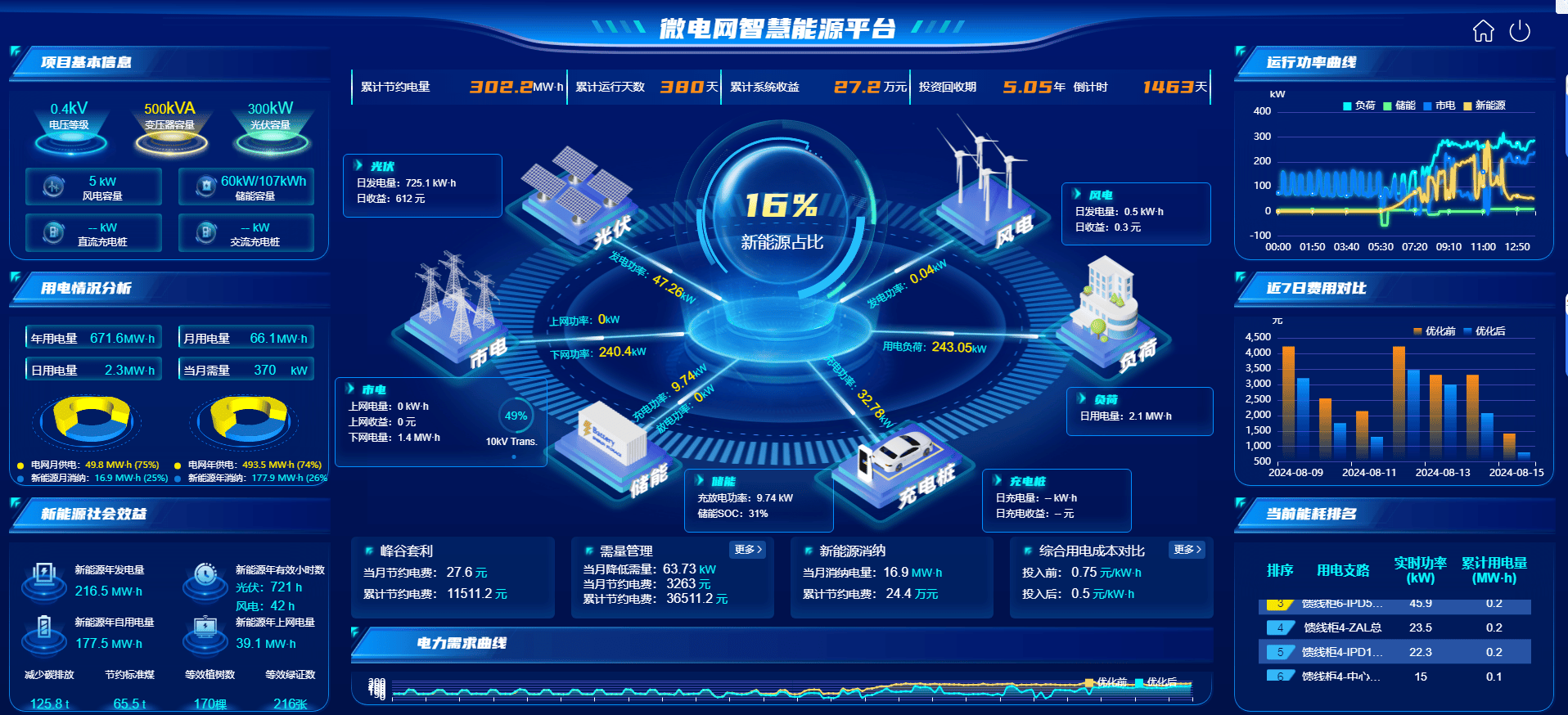

2. 园区场景:综合能源(光伏 + 储能 + 负荷)协同管理

痛点:园区内负荷(办公楼、商铺、充电桩)碎片化,光伏出力波动大,易导致电网电压不稳定;

系统应用:边缘端实时协调光伏、储能与负荷,实现 “本地能源自给自足”;云端优化跨园区能源调度;

案例效果:某智慧园区应用后,光伏自用率从 60% 提升至 85%,园区整体能耗降低 18%,电网供电压力减少 30%。

3. 商业场景:商场 / 写字楼的 “能耗优化 + 用户体验平衡”

痛点:商场空调、照明能耗占比超 60%,但需兼顾顾客舒适度(如温度不能过高);

系统应用:AI 模型基于人流(通过摄像头数据)、天气、时段,动态调整空调温度(如工作日 10-18 点设为 25℃,夜间设为 28℃),照明根据自然光强度调节亮度;

案例效果:某商场应用后,空调 + 照明能耗降低 15%,顾客满意度未下降(舒适度调研评分保持 4.8/5)。

4. 民生场景:居民小区 / 充电桩的 “安全 + 便捷” 用电

痛点:小区充电桩集中启动导致台区电压跌落;老旧线路易因过载引发火灾;

系统应用:边缘端限制充电桩同时启动率(如同一时段最多启动 50%),实时监测线路电流 / 温度,预警火灾风险;

案例效果:某小区应用后,充电桩引发的电压问题减少 90%,电气火灾预警准确率达 98%。

五、系统价值:经济、社会、能源三重效益

经济效益:降低用电成本,企业 / 园区能耗降低 8%-15%,电费节省 10%-25%;减少故障损失,故障处理时间缩短 60% 以上,避免因停机导致的生产损失。

社会效益:提升供电安全性,减少电气火灾、停电事故;支持分布式能源消纳,助力 “双碳” 目标(如光伏自用率提升,减少化石能源消耗)。

能源效益:平抑电网峰谷差,缓解电网供电压力;优化能源配置,实现 “源(光伏)- 网(电网)- 荷(用电设备)- 储(储能)” 协同,提升能源利用效率。

六、未来发展趋势

AI 模型轻量化:将云端复杂模型压缩为 “边缘级轻量化模型”(如 TensorFlow Lite),进一步提升边缘端决策速度;

多场景自适应:开发 “通用型边缘网关”,兼容工业、商业、民生等不同场景的设备协议,降低部署成本;

数字孪生融合:构建用电系统的数字孪生体,通过 “虚拟仿真 + 实时数据映射”,提前模拟不同调度策略的效果(如 “模拟充电桩全启动时的电压变化”),优化决策方案。

综上,大数据人工智能边缘用电管理系统不仅是 “用电工具”,更是能源数字化转型的 “核心基础设施”,其通过 “实时化、智能化、协同化” 的管理模式,为用户、电网、社会创造多维度价值,是实现 “高效用电、安全用电、绿色用电” 的关键路径。

需求留言:

需求留言: